다락방님이 최근 영화 <몽상가들>을 보신 후 별점 한 개를 주며, 어쩐지 이 영화는 잠자냥과 Vita님이 좋아할 거 같은데 진짜 그런지 궁금하다고 댓글을 남겼더라. 그런데 요즘 바빠서 글을 촘촘히 읽지 못했던 나는 그 글과 댓글을 놓쳤다. 그랬더니 리틀 다부장 리틀 다락방 공쟝쟝이 ‘잠자냥야, 잠자냥아 어디 갔느냐 어서 너의 의견을 밝혀라! 궁금하다, 궁금하다’ 다들 외치고 있다면서 애타는 현장을 알려주었다. 거기 남겨진 댓글들을 읽다 보니 아니 내가 이런 이미지였나? 책에서만큼은 서구문학 사대주의자임을 인정하는 잠자냥은 영화에서조차 유럽과 프랑스 영화를 좋아할 것 같은 그런 이미지였던 것이다. ‘cj감송 태극기 휘날리며 실미도에서 쉬리’를 외치는 공쟝쟝은 프랑스 영화를 줄줄이 꿰고 있는 잠자냥에게 다시 한번 반하면서 미래의 다부장이 될 것이냐, 잠자냥이 될 것이냐 갈팡질팡....... 잠자냥은 단호히 이렇게 말합니다. 쟝쟝아, 다부장이 되거라. 잠자냥처럼 영화관에 돈 쏟아부어봤자...... 다부장님처럼 중년에 1식 2메뉴를 실천할 경제력이 되지 못해!

<몽상가들>은 예전에 개봉했을 때 극장에 가서 봤다. 그런데 딱히 크게 감명을 받거나 인상 깊지는 못했다. 왓챠에 뭐라고 기록을 남긴 게 있나 싶어서 찾아봤지만 별점만 매겨놓고 한줄 평 같은 건 남기지 않았더라. 그러다 보니 왓챠에서 내 영화 감상 시간을 보게 되었고, 그중 프랑스 영화가 차지하는 비중도 보게 되었고...... 영화만 3천 시간 이상을 본 상위 0.03%매니아라고..... 쿨럭쿨럭. 드라마나 시리즈물은 체크하지 않은 것이라서 순수하게 영화만 3천 시간 이상 보았다는.... 책도 보고 영화도 보고 잠자냥, 너는 일생을 보다 죽는 인간인 것인가. 아무튼 나는 프랑스를 영화 매우 좋아한다. 대개의 사람들은 프랑스 영화를 말만 많고 지루하다고 생각하는데, 나는 그 말 많음과 지루함(?)이 오히려 좋다. 마블시리즈처럼 허황된 영화에 더 몰입하지 못하는 편이다(책에서도 SF 장르를 잘 못 읽는 것과 비슷한 심리). 왓챠의 기록을 봐도 미국, 한국 영화 다음으로 프랑스 영화를 많이 보았다. 고전주의자이자 문화 사대주의자인 나의 성향을 영화에서도 여실히 볼 수 있다고나 할까. 소싯적엔 이제는 사라진 극장인 동숭시네마, 하이퍼텍나다에서 ‘시네프랑스’ 같은 영화제를 하면 꼬박꼬박 챙겨서 보고는 했다.

잠자냥의 왓챠에서 이렇다고 합니다........

‘동숭시네마와 프랑스 영화’하면 결코 잊을 수 없는 기억이 하나 있는데, 대학 3학년 때였나, 무슨 바람인지 학교 엠티를 가서 술이 떡이 되도록 먹은 그다음 날 아침, 나는 꾀죄죄한 몰골로 대학로를 가게 되었다. 그때 엠티를 같이 갔던 이들 중 한 사람이 집이 그 방향이 아닌데 왜 대학로를 가느냐고 물어왔다. 영화 보러 간다고 했더니 그런 상태로 영화를 보러 가느냐며 놀란 눈으로 쳐다보았다. 아, 제가 무척 보고 싶던 영화인데 오늘만 특별 상영하는 영화라...... 속으로는 니깟 게 알게 뭐냐 싶어 말끝을 흐렸더니 그 사람은 관심도 많지. 무슨 영화냐고 물어온다. 어차피 말해줘도 모를 거 같은데 생각하면서 무슨 무슨 영화라고 대답했더니 아니 이 사람이, 멈칫멈칫 조심스레 묻는다. 자기도 보러 가면 안 되겠느냐고. 그 사람도 밤새 술을 잔뜩 마셨기는 마찬가지라, 어차피 따라와봤자 잠만 잘 거 같은데... 하면서도 그러시라고 했다.....

그래서 그렇게 본 영화는 바로 프랑수아 트뤼포 감독의 <쥴 앤 짐>- 옆에 앉았던 그 사람이 졸았는지 어땠는지는 모르겠다. 나는 영화에 빠져들었기에. 영화가 끝난 후 우리는 대학로 어느 밥집에서 해장을 했고, <쥴 앤 짐>에 빗대어 각자의 사랑에 관한 생각을 이야기했고, 그 후 얼마 지나지 않아 사귀게 되었다는 뭐 그렇고 그런 이야기. 나중에 그 사람이 말하기로, 그렇게 밤새 술을 마시고 그런 컨디션으로 혼자 극장을 가서 흑백의 프랑스 영화에 몰입한 모습이 멋있었다곸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 미쳐. 쟝쟝아, CJ감송 영화로선 이런 분위기를 얻을 수 없는 거야! 아무튼 <쥴 얜 짐>하면 여전히 그날이 떠오른다. 그런데 그 사람과 한 3년인가 연애하고 마침내 완전히 헤어지기로 마음먹었던 그날도, 나는 동숭시네마에서 혼자 영화를 보고 나왔는데, 그 사람이 준 반지를 손가락에서 빼내어, 영화관 화장실 변기에 버리고 물을 쏴아 내렸다는 것을 그 사람은 영원히 모를 것이다......

아, <쥴 앤 짐>이여, 트뤼포여.... 정신 차리자. 흠흠. 내가 최근 본 프랑스 영화 중 가장 좋았던 것은 <가장 따뜻한 색 블루>이다. 셀린 시아마 감독의 <타오르는 여인의 초상>과 <톰보이>도 정말 좋았다. <가장 따뜻한 색 블루>는 내가 프랑스 영화에서 기대할 수 있는 모든 장점이 다 들어있다(야한 거 말고....!!) 이 영화에서 내가 가장 좋아하는 장면 중 하나는(야한 거 아님!) 글쓰기와 책읽기를 좋아하는 아델이 학교에서 문학 수업을 받고 학교 친구들과 그 작품에 대해서 이런저런 토론을 하는 장면이다. 그때 언급되는 작품이 <클레브 공작 부인>인데, 그 장면들을 보면서 프랑스에서는 역시 저 나이 아이들이 문학 작품 하나로도 저렇게 심도 깊게 토론하는구나, 부럽다! <클레브 공작 부인>이 프랑스에서는 저런 위치구나?! 한번 읽어봐야겠다 그런 생각을 했다. 그런데 아델은 친구들이나 새로 사귄 남자친구와 아무리 이런 이야기를 해도 무언가 부족한 느낌, 허전한 느낌을 떨치지 못한다. 그러던 중 파란 머리의 엠마를 만나 예술에 관한 이런저런 이야기를 하면서 찌릿찌릿 전기가 통하고.... 그것은 당연하게도 사랑으로 발전한다. 나는 아델과 엠마가 이야기하는 장면들도 말할 수 없이 좋았다. 거기에 비해 이 영화의 섹스신은 진짜 너무 지나치게 과한데, 감독을 비롯한 전 세계 이성애 남자들의 (레즈비언) 더블섹시 판타지를 채우려는 욕망 그 이상도 이하도 아니었다고 생각한다. 이 영화의 가장 큰 옥의 티........ 썩을.... 그에 비하면 <타오르는 여인의 초상>은 얼마나 그런 관음증적 카메라 없이 두 여성의 사랑을 절절하게 표현했던가. 셀린 시아마 감독의 <톰보이> 또한 정체성의 혼란을 겪는 한 소녀의 성장통을 아주 섬세하게 잘 그려냈다. 암튼 요즘엔 프랑스 영화 중 셀린 시아마 감독 영화가 짱이다. 다르덴 형제 영화는 완벽하게 프랑스 영화라고 하기엔 두 감독 국적이 벨기에라 좀 뭐하지만 그들의 영화들 <로제타>, <아들>, <로나의 침묵>, <자전거 탄 소년>, <내일을 위한 시간>, <언노운 걸> 등등도 다 추천하고 싶다.

하지만 나는 기본적으로 프랑스의 옛 영화들을 더 좋아하는 편이다. 특히 흑백 영화의 투박하면서도 낭만적인 분위기는 아아..... 이런 영화들은 몇 번이고 다시 볼 수 있을 것 같다. 마르셀 카르네 <천국의 아이들>, <북호텔>, 장비고 <라탈랑트>, 고다르 <비브르 사비>, <미치광이 피에로>, 트뤼포 <400번의 구타>, <미시시피의 인어>, 루이 말 <굿바이 칠드런>, <사형대의 엘리베이터>, <도깨비불>, 루이스 부뉴엘 <어느 하녀의 일기>, <세브린느>, <부르주아의 은밀한 매력>, <욕망의 모호한 대상, 로베르 브레송 <무쉐뜨>, 끌로드 샤브롤 <여자 이야기>, <사촌들>, 아녜스 바르다 <방랑자>, 장 피에르 멜빌, <한밤의 암살자>, 줄리엥 뒤비뷔에르 <망향>, 르네 클레망 <태양은 가득히>…. 오늘은 영화 한 편 꼭 봐야겠다....

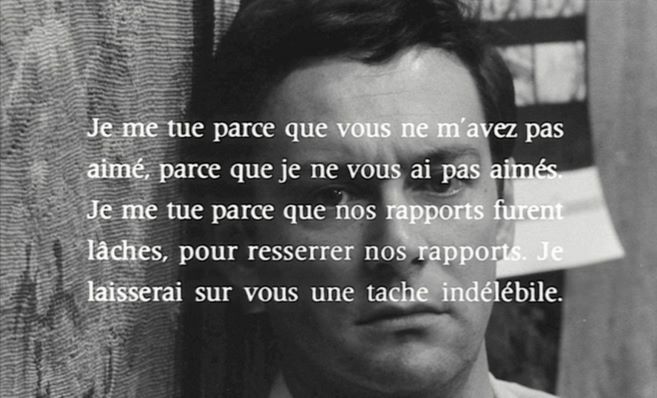

루이 말, <도깨비불>의 한 장면.....

이것은 장 피에르 멜빌, <한밤의 암살자> 중의 한 장면... 캬 잘생겼어...ㅠㅠ

트뤼포 <미시시피의 인어>, 그런데 나는 알랭 들롱보다는 장 폴 벨몽도 팬.