영화와 관련된 책들에서 자주 볼 수 있는 일본의 감독 오즈 야스지로의 작품들은 화려하고 빠른 영상을 좋아하는 이들에게는 매우 지루하고 밋밋한 이야기일 수도 있다. 그 유명한 동경 이야기를 보라. 두시간이 넘는 러닝타임 동안 노부부의 이야기가 고요한 강물처럼 흘러간다. 그의 영화들을 보고 내가 느끼는 오즈는 말주변이 뛰어난 이야기꾼이라기 보다는 다소 어눌한 말씨지만 자신의 이야기를 차근차근 풀어놓고 듣는 이가 이야기에 대해 천천히 깊게 생각하게 만드는 사람이지 싶다.

부초 이야기(1934)와 부초(1959)는 원본과 리메이크라는 이름으로 묶일 수 있는 작품들이다. 사실 오즈 영화에서는 이런 예가 많다. 그래서 몇편을 보아도 다 비슷한 이야기라는 생각이 들 정도로 하나의 주제(가족의 문제, 특히 결혼을 둘러싸고 벌어지는)를 두고 약간씩 다른 방식으로 풀어낸다. 한가지 흥미로운 것은 평생을 독신으로 살았던 오즈가 자신의 작품에서는 왜 그토록 결혼의 문제를 두고 천착했는지 하는 것이다. 한 가족에 있어서 근본적으로 변하는 계기가 되는 자녀의 결혼이라는 사건은 어떤 면에서는 구성원 각자의 미묘한 감정의 변화들을 포착할 수 있는 좋은 소재일지도 모른다. 하지만 오즈가 보여주는 세계는 가족이라는 틀에 가둘 수 없다는 생각이다. 그는 거기에서 더 나아가 인간이 가지는 다양한 감정들, 관계 맺음, 운명에 대해 자신만의 방식으로 풀어내고 있기 때문이다.

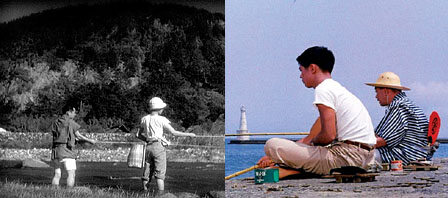

두 작품에서도 아버지와 아들의 이야기가 나온다. 그 이야기를 기둥으로 유랑 극단원들의 비애와 한 인간의 고달픈 인생역정이 씨실과 날실로 엮어지는 옷감처럼 펼쳐진다. 사실 두 작품은 흑백과 칼라, 몇몇 장면의 설정을 제외하고는 스타일에 있어서도 거의 동일하다. 물론 원본인 부초 이야기는 나중에 만든 부초에 비해 질박하고 어딘가 비어있는 구석이 있다는 느낌이 들기도 한다. 그러나 내 개인적인 생각으로는 인물들이 보여주는 감정의 밀도라는 측면에서는 단연 부초 이야기가 더 낫다고 본다. 특히 끝부분의 시퀀스들에서 오즈는 떠다니는 인생의 아픔과 혈육지정에 대해 완벽하게 자신의 의도를 구현한다.

오즈의 작품들을 보다 보면 과연 인간으로 살아간다는 것의 의미는 무엇인지에 대해 오랫동안 생각하게 된다. 부모는 자식을 키우고, 그 자식들은 결혼을 해서 독립을 하고, 늙은 부모는 자신의 생을 돌아보며 죽음을 준비하는 이러한 일련의 과정들안에 숨겨진 이야기들이 수채화처럼 그려진다. 그는 자신이 남긴 작품들을 속에서 "자, 산다는 건 이런거 아니겠소"라고 얼굴에 웃음을 가득 띠고 말하는 것만 같다.