'프리 솔로(Free Solo, 2018)', 장비 없이 맨몸으로 암벽을 타는 클라이머 알렉스 호놀드의 엘 케피탄(El Capitan) 도전기를 그린 다큐멘터리 영화다. 그 다큐를 보면서 받았던 나름의 충격과 감정의 여진은 아직도 내 마음에 남아있다. 문자 그대로 백척간두(百尺竿頭)의 삶을 사는 그를 대체 어떻게 바라보아야 하는 걸까? 등반 도중 조금이라도 삐끗하면 치명적인 부상 내지는 사망으로 이어지는 그 도전의 여정. 열정인가, 목숨을 건 도박인가, 보는 내내 들었던 여러 생각들은 다큐가 끝나고서도 머릿속에 헝클어진채 있다.

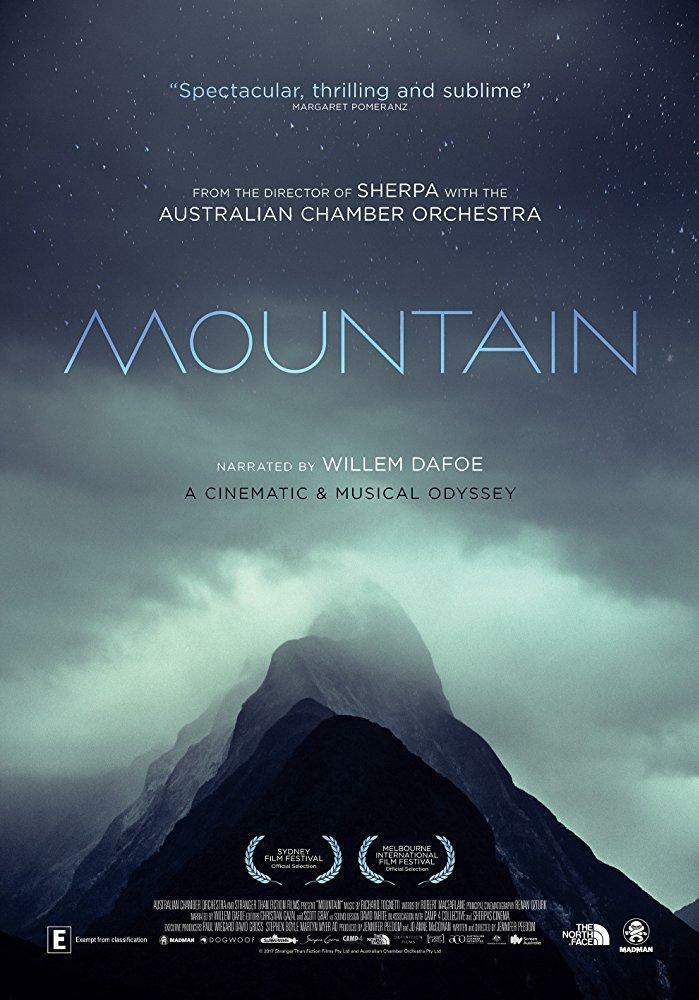

호주 출신 제니퍼 피돔 감독의 2017년 다큐 'Mountain'에는 알렉스 호놀드 같은 이들이 떼로 나온다(그도 다큐의 초반부에 잠깐 나온다). 자신들을 뒤따르는 엄청난 눈사태 속에서 스키 타는 이들, 윙슈트(wingsuit)입고 협곡 사이를 날아다니는 사람들, 수직 절벽에서 산악 자전거로 낙하하는 이들, 절벽 사이를 연결한 외줄을 타는 사람... 그냥 보기만 해도 아찔하다. 그런데 'Mountain'은 그런 사람들에 대한 이야기가 아니라, 산에 바치는 영상 찬가이다. '찬가'라는 표현에 걸맞게 음악을 담당한 호주 체임버 오케스트라(ACO)의 연주가 정말 빼어나다. 비발디의 사계 가운데 '겨울'이 설산을 내려오는 보더와 스키어들의 움직임과 하나가 되어 흐른다. 300년 전의 이 작곡가는 자신의 음악이 산을 주제로 한 다큐에 이토록 아름답게 쓰일 줄은 몰랐을 것이다.

내레이션을 맡은 이는 배우 윌렘 데포. 영상과 음악이 주가 되는 다큐라서 해설의 분량은 그리 많지 않다. 그럼에도 차분하고도 또렷한 발성으로 깊은 인상을 남긴다. 배우는 얼굴 이전에 목소리가 갖추어져야 한다는 것을 새삼 느끼게 해준다. 그와 오케스트라는 촬영된 화면을 보면서 동시에 현장 녹음을 했다. 다큐 도입부에 그 장면이 나온다. 내레이션과 음악의 역동적인 조화는 그렇게 얻어진 것이다.

다큐는 장엄하고 아름다운 산의 풍경만을 담지는 않는다. 흑백 영상 자료 화면을 통해 산이 외경의 대상에서 어떻게 모험과 스포츠의 현장이 되었는지 역사적으로 살펴 본다. 드론을 비롯해 다양한 첨단 촬영 기기로 담아낸 기기묘묘한 산의 절경들이 74분 동안 펼쳐진다. 다큐 내내 내가 느낄 수 있었던 것은 감독 제니퍼 피돔의 산에 대한 깊은 애정이다. 2015년에 찍은 다큐 'Sherpa'도 역시 산과 그 사람들에 대한 다큐다. 이 감독에게 산이란 어쩌면 화두 같은 것인지도 모르겠다는 생각을 했다.

보통의 평범한 사람들은 평온과 안정을 추구한다. 그러나 어떤 소수의 사람들은 그것을 불편해하며 위험한 상황을 오히려 갈구한다. 'Mountain'에 나오는 극한의 모험가들이 그런 이들일 것이다.

"춤을 추는 이들은 음악을 듣지 못하는 이들에게 미친 사람들처럼 보인다."

다큐의 시작에 그 문장이 나온다. 과연 'Mountain'의 그 많은 사람들은 미친 사람들일까? 이에 대해 뇌과학이 중요한 단서를 제공해줄지도 모른다. 아드레날린, 도파민과 같은 물질의 폭주하는 연쇄작용은 육체적, 정신적 쾌감의 중독을 가져온다. 이른바 위험을 기꺼이 감수하고 즐기는 이들은 그 반응의 역치(threshold)가 일반인에 비해 높은 이들이라는 것이다. 내가 수업 시간에 그 연구 결과를 들은 것이 30년 전 일이다. 이제 뇌과학은 세포와 물질의 차원에서 유전자의 세계로 진입했다. 그러니 이 다큐에 나온 이들은 '미친 사람들'이 아니라 타고난 성정에 따라 사는 이들이라고 보는 것이 맞지 않을까? 그래서 그런가, 온갖 부상과 죽을 위험을 무릅쓰고 산에 도전하는 이들을 보면서 한편으로는 이해하는 마음이 들기도 한다.

다큐의 엔딩 크레딧을 보다가 등산복의 그 유명한 '북벽' N사의 로고를 발견했다. 어쩐지 다큐에 나오는 등반가들 옷에서 그 상표가 눈에 참 많이 띄었다. 그러고 보니, '프리 솔로'의 알렉스 호놀드도 다큐 내내 그 회사 옷을 입고 나왔었더랬다. 뭐랄까, 이 산악 계통 영화나 다큐 제작에 있어서 'N'사는 꽤나 큰손인 모양이다. 보고나서 기묘하게 씁쓸해지는 이 기분은 뭘까? 하긴 무슨 일이든 돈이 있어야 굴러간다. 어떻게 보면 영화도 외피는 예술의 형태를 띄는 것 같지만, 그 이면은 처절하고 치열한 자본의 세계임을 이 산악 다큐에서도 발견하게 된다.

*사진 출처: filmaffinity.com