병원에서 한참이나 왔다갔다 노닥거리다 철지나고 길잃은 신문 한 장을 만났다.

지난 7월의 신문 한 장이 어떻게 해서 내 곁으로 날아왔는지는 모르겠으나

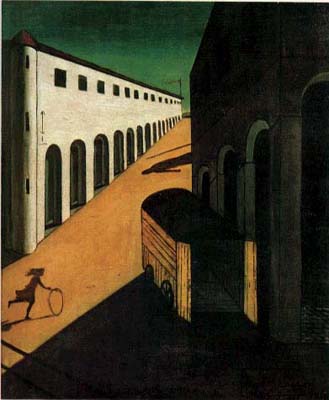

나는 그 순간 이상하다 싶을만큼 삽입된 그림에 마음을 빼앗겼다.

워낙 문외한이라 제목도 화가도 매우 낯설었다.

조르조 데 키리코의 '거리의 신비와 우울' .

문득 몹시 책이 그리웠고 이 곳, 알라딘 서재도 와락 생각이 났다.

오랜만에 가 본 병원은 역시 신비하고도 우울하며 멀미나는 곳이었다.

아빠가 다리를 다치셨고 반백수인 내가 간병인 비스무리가 되었다.

하는 일 없이 왔다갔다하며 굴러다니는 신문지 쪼가리나 들여다보고 앉아 있을 거라면

책을 읽거나 책을 읽거나 또 책을 읽거나 그게 안된다면

이 곳 서재에 와서 친밀한 교분을 쌓아도 훨씬 더 영양가 있을텐데,

나는 뇌가 없는 허수아비인지 심장이 없는 양철나무꾼인지 그저 월월거리는 토토인지

그저 허벌나게 왔다갔다만 한다. 도무지 아무 것도 아무 일도 할 수가 없다.

그러고보니 정말로 나는, 어디에도 없었구나.

미안해요, 걱정해 주신 분들.

그리고, 고맙습니다.