<같은 집 다른 의자>

고갱 의자 고흐 의자

둘만 되어도 필연적으로 갈등하게 되어 있는 게 사람이다. 오죽하면 사르트르가 ‘타인은 지옥’이라고 표현했을까. 적당한 거리 확보 없는 모든 관계는 실패하게 되어 있다. 평화를 가장한 전쟁, 미소로 위장한 침울, 침묵으로 포장한 폭발이 당신 곁에 맴돈다면 이는 틀림없이 적당한 거리의 법칙이 무시당했기 때문이다.

이러한 인간관계의 법칙에 가장 적절한 예가 예술가들일 것이다. 예민한 예술혼이라는 짐을 진 대신 ‘제멋대로’라는 면죄부를 얻은 그들의 관계는 더 쉽게 깨지고, 그 파국 또한 처절할 수밖에 없다. 고흐는 해바라기를 그렸다. 고갱도 해바라기를 그렸다. 고흐의 해바라기는 심연을 후벼 파는 듯 격정적이고, 고갱의 해바라기는 자유분방한 듯 자신만만하다. 고흐의 해바라기는 많은 사람에게 알려져 있고, 고갱의 해바라기는 맘먹고 검색이라도 해봐야 알 수 있다. 그렇다고 고흐의 해바라기는 더 아름답고, 고갱의 해바라기는 덜 아름답다고 할 수는 없다. 문제는 두 해바라기라는 예술혼의 방식이 너무 다르다는 데 있다.

고갱 해바라기

고갱 해바라기

고흐 해바라기

고흐는 자신의 예술욕을 채우기 위해 고갱을 아를르로 불러들였다. 도도하고 지적이고 권위적인 고갱에 비해 고흐는 격정적이고 소박하고 성실했다. 더 사랑하는 사람이 약자의 매뉴얼을 담당하는 건 인지상정. 둘 사이의 권좌 차지인 고갱은 소박한 의자에 앉아 매달리는 고흐가 성가실 뿐이었다. 참을 수 없었던 고흐는 광기를 핑계로 자신의 귀를 고수레라도 해야 상처받은 영혼에 조금이라도 위로가 될 터였다.

고흐의 해바라기는 예술혼의 결정체이다. 고갱의 해바라기도 그렇다. 너무 다른 자신만의 해바라기를 위한 것이었다면 그 둘은 만나지 않는 게 더 나을 것이었다. 하지만 인생은 짧고 예술은 길다. 각각 신경강박증과 오만방자가 없었더라면 누가 그들의 해바라기 은유에 대해 그토록 오래토록 기억해줄 것인가. 오늘밤도 몇 번씩 제 귀를 면도날로 오리는 악몽에 시달리는 당신, 당신이야말로 해바라기 품는 예술가임을 잊지 않았으면.

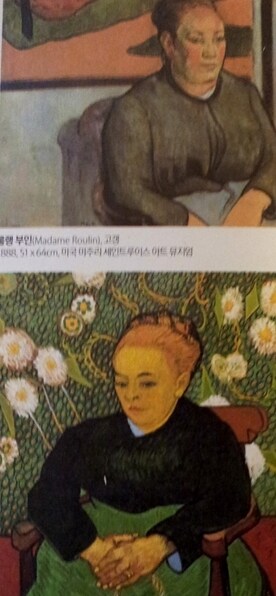

위쪽 고갱의 롤랭부인, 아래쪽 고흐의 롤랭부인