-

-

몽화 - 1940, 세 소녀 이야기

권비영 지음 / 북폴리오 / 2016년 3월

평점 :

품절

외면당한 우리나라 공주 이야기 <덕혜옹주>, 가족해체를 그린 <은주>, 그리고 드디어... 이 소재의 소설이 나왔네요. 위안부, 강제징용을 다룬 <몽화>. 권비영 작가의 스타일이 소설 소재만으로도 드러나지요. 소외되고 상처받은 이들의 이야기를 다루는 작가여서 그 자체만으로 참 고마운 작가입니다.

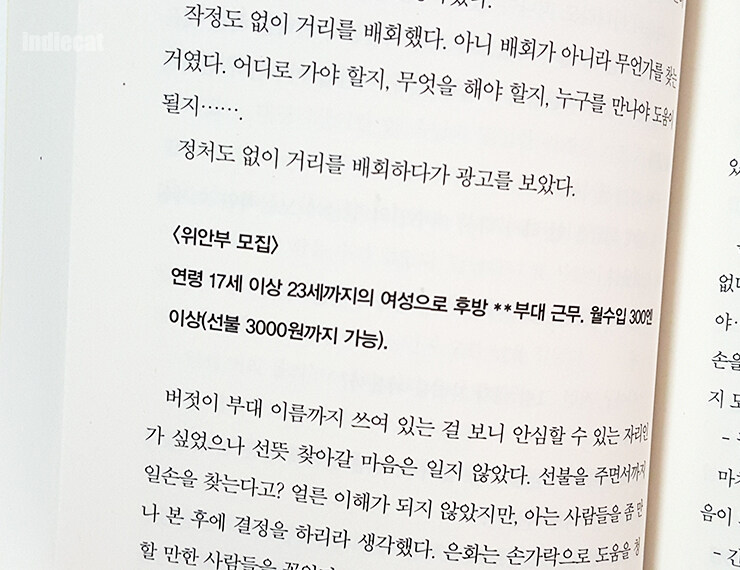

<몽화>는 일제강점기 세 소녀의 삶을 다룹니다. 이 책이 위안부를 소재로 했다는 걸 알고 읽은 거여서, 세 소녀 모두 끔찍한 삶을 겪지는 않을까 조마조마한 마음으로 읽었네요.

아버지가 일본 순사를 때린 후 가정파탄을 겪으며 부모와 헤어져 중학교도 못 마치고 이모 집에 얹혀사는 영실. 호화롭고 평화로운 생활을 누리지만 새장에 갇힌 새처럼 답답해하고, 일본 앞잡이 역할을 하는 아버지에 대한 분노가 깊은 정인. 기생집 딸이지만 외로운 심성을 잘 만져주고 어른스러운 은화.

서로 다른 환경에서 자란 영실, 은화, 정인은 묘하게 마음이 맞아 서로의 꿈을 이야기하며 우정을 나누는 친구랍니다.

"사람이 친해지는 데 시간은 그리 중요하지 않다. 긴 시간이 필요한 건 아니라는 말이다. 깊어지는 것도 그렇다. 사람을 처음 본 순간, 가슴을 관통하는 쩌르르한 느낌을 느끼는 일도, 그들과 운명처럼 얽혀드는 일까지도!" - p49

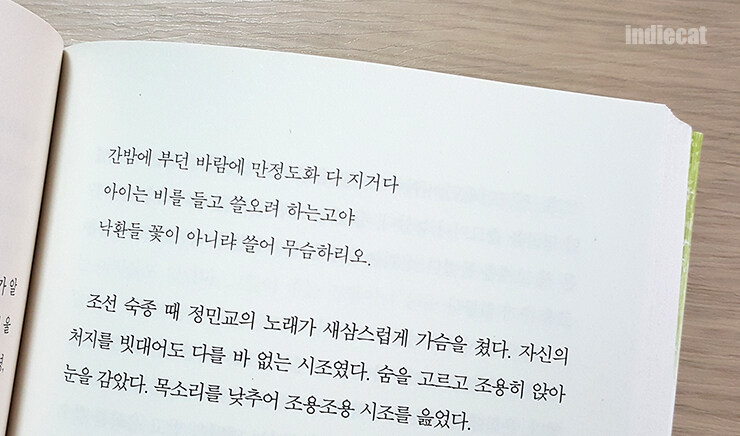

<몽화>에서는 1940년대 해방 직전 민초의 삶을 엿볼 수 있습니다. 부녀자들 사이에 한때 유행했던 가투놀이를 하는 장면이 나오는데요. 화투와 비슷한 어감이라 도박인 줄로만 알았는데 그게 아니었어요. 3.1운동으로 시조가 자리매김하면서 생긴 놀이라고 합니다. 시조의 초장을 말하면 나머지 부분을 찾아내는데 망국에 대한 회고, 나라에 대한 근심, 왕에 대한 충성심을 주제로 한 시조도 섞여 있어 식민지 현실에 대한 고민이 반영된 놀이였어요. 창씨 개명으로 이름마저 바꾸는 터에 잃어버린 나라의 말을 도구 삼은 가투놀이는 위험한 놀이이기도 했습니다.

세 소녀는 저마다 가슴 아픈 사연이 있습니다. 영실은 무엇하나 제힘으로 해낼 수 없는 처지가 답답하고, 정인은 새장에 갇힌 새 신세여서 자살 충동에 시달리고, 은화는 어느 순간 자신이 기생이 될까 싶어 두려워하고. 그럼에도 그들은 미래를 지나치게 기대하는 것도 아니지만, 절망하며 포기하지도 않겠다는 마음으로 살아갑니다. 어디에 있든, 어떠한 처지든, 셋을 한 몸처럼 사랑하며 서로를 의지하자는 우정맹세를 하기도 하고요.

"우리가 처한 상황은 우리가 택한 게 아니잖아. 운명일 뿐이야. 그보다는 우리 의지로 할 수 있는 일을 찾아보자." - p63

그러던 어느 날. 정인의 아버지 뜻에 따라 정인은 외국으로 유학 가게 되고, 은화는 가출을 감행해 스스로 할 수 있는 일을 찾아 나서다 방직공장 자리를 추천받아 일본으로 가게 됩니다. 영실은 일본 상인의 애첩생활을 하는 이모 덕분에 화과자 가게에서 일하는 조건으로 공부를 할 수 있게 되어 일본으로 가게 되고요.

하지만 하룻밤 사이에 너무나도 어긋나버리는 운명. 부모 없고 뒷배 없는 사람들의 운명이 이렇다는 걸 뼈저리게 느낍니다. 특히 은화의 이야기가 가슴 아프네요. 위안부라고 해서 꼭 군부대에 속해야만 하는 게 아니더라고요. 버젓이 일반 가게처럼 위장해 위안부 역할을 하게 하는 부분은 <몽화>를 읽으며 사실 처음 알게 되었어요.

"길들여진다는 것은 무뎌진다는 것이다. 무뎌진다는 것은 천천히 스러져 간다는 것이다. 무엇엔가 저항할 힘조차 사라진, 슬픈 야합. 길들여진다는 것은 그런 것이다." - p276

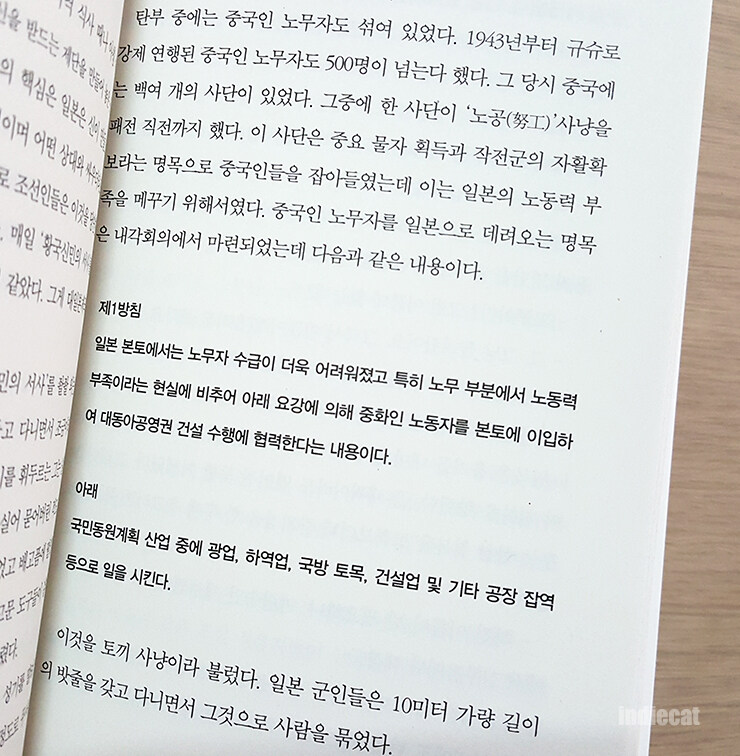

게다가 강제징용으로 끌려간 청년들 이야기는 알고 있었던 것보다 더 처참한 실상이었습니다. 일본의 대동아공영권 건설 수행 목적으로 인간 이하의 대접을 받으며 노동력을 착취당한 청년들. 그들에겐 생지옥 같은 하루하루였습니다.

<몽화>는 무풍지대에 사는 사람들, 신분상승을 꿈꾸며 무풍지대 틈에 끼이려는 사람들, 하룻밤 사이에 인생이 생지옥으로 바뀐 사람들의 이야기입니다. 영화 <귀향>처럼 그리고 소설 <몽화>처럼 그분들이 사라지기 전에 그들의 이야기를 살려줘서 우리는 절대 잊어서는 안 될 이야기를 간직하게 되었네요. 그분들의 아픔은 치유되지 않은 상처로 남아있지만, 우리는 점점 잊고 사는 것 같습니다.

"죽는 일에도 두려움이 없고 사는 일에도 두려움이 없다. 죽음을 선택해도 그것이 나를 받아들이지 않는 바에야 살 수밖에 없다." - p344

나는 이 문제를 어떻게 생각해 왔었나, 그저 뉴스거리였을 뿐 아니었던가, 그분들의 고통을 얼마큼 공감했었을까. 그러면서 정부의 대응 방식만 탓하지 않았을까. 우리 아이들은 이 이야기를 얼마큼 진실하게 알게 될까... 르포르타주처럼 딱딱하지 않으면서도, 스토리 속에 가슴 아픈 상처와 진실을 적절한 수위로 버무린 소설 <몽화>. 이런저런 생각 거리를 안겨 주는 소설입니다. 청소년들에게도 추천합니다.