-

-

벤투의 스케치북

존 버거 글.그림, 김현우.진태원 옮김 / 열화당 / 2012년 11월

평점 :

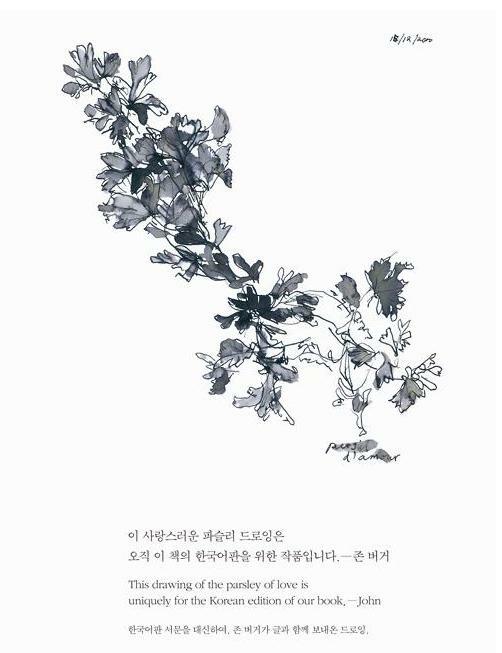

존 버거의 <벤투의 스케치북>을 열면 처음 만나는 글과 그림이다.

사랑스러운 파슬리 드로잉으로 책의 서문을 대신하다니 고요하고 유쾌하다. 유쾌함을 빌미로 잠시 기억 속 파슬리를 더듬는다. 나무 도마 위의 빠글빠글 싱싱한 파슬리. 이어서 나무 도마의 오래된 흠집들이 초록색 원고지로 변하는 영상. 불쑥 부엌이라는 공간이 실재함을 알려주던 향기.

"곧 실체의 본질은 필연적으로 실존을 함축한다. 또는 실체의 본성에는 실존이 속한다."(스피노자, <윤리학>1부, 정리 7과 그 증명)는 명제가 도마 위에서 무한히 잘개 다져져 초록이던 순간.

무언가를 그리고 싶은 마음은 어떻게 시작되는 걸까. 완전히 익은 자두, 우아하게 핀 붓꽃, 독서 중인 친구를 그리고 싶은 마음은 어떻게 시작되는 것일까.

"우리 같은 드로잉을 하는 사람들은 관찰된 무언가를 다른 이에게 보여 주기 위해서가 아니라, 보이지 않는 무언가가 계산할 수 없는 목적지에 이를 때까지 그것과 동행하기 위해 그림을 그린다."(17쪽) 동행이라. 이어서 등장하는 인물들. 치매에 걸린 아내의 요양비를 걱정하는 노인, 정치적인 이유로 캄보디아를 떠나온 부부, 창고형 할인매장에서 잠재적 도둑으로 내몰린 가난한 노동자들, 갤러리의 융통성 없는 관리들, 상품으로 전락하는 자연. 이런 현실이 읽히지도 않는 현수막처럼 삶의 윤곽이 되버린 독자에게 가만히 던져진 질문. 당신은 무엇을 그리고 싶은가.

만약 "1942년 나는 내셔널갤러리에서 개최한 마이라 헤스의 피아노 리사이틀을 듣기 위해 이 계단을 올랐다. 공습 때문에 그림들은 대부분 치운 상태였다. 공연은 한낮에 있었다. 음악을 듣는 우리 관객들은. 벽에 걸린 몇 점 남지 않은 그림처럼 조용했다. 피아노 소리와 화음이 죽음의 철조망으로 묶은 꽃다발처럼 느껴졌다. 우리는 생생한 꽃다발만 받고 철조망은 무시했다."(56쪽)면 <벤투의 스케치북>을 열고 사랑스러운 파슬리 그림을 보며 그 사소함에 유쾌했던 독자는 긴장할 수도 있다. 그리고 동행이라는 단어도 평소와 다르게 읽힌다. 정치적으로.

존 버거는 드로잉이라는 행위로 그려진 대상과 보는 이가 연결될 수 있다고 생각한다. 그림 자체는 필시 죽은 사물이지만 그것과 어떤 방식으로든 관계를 맺는 사람을 통해 생명을 얻는다고 믿는 셈이다. 그가 스피노자의 스케치북을 발견하는 상상을 했던 이유도 거기 있지 않았을까.

물론 "그의 스케치북이 발견된다고 해도, 그 안에 대단한 작품이 있을 걸로 기대하지는 않았다. 단지 그의 말과, 철학자로서 그가 남긴 놀랄 만한 명제들을 다시 읽고, 동시에 그가 두 눈으로 직접 관찰했던 것들을 살펴볼 수 있기를 원했던 것뿐"(11쪽)이라고 저자는 담담하게 적었다. 그러나 그려진 대상에 더 가까이 다가가고 반쯤은 그것과 하나 되기를 원한다는 마음이 그의 글과 그림 곳곳에 포진해 있다. 또한 그렇게 어떤 드로잉의 연장선이 되어 드로잉의 안과 밖의 관계를 이해하고 그 이해 안으로 독자를 초대하고 있다는 사실도 엿볼 수 있다.

"어쨌든 드로잉은 무언가를 지향하는 실천이며, 그렇기 때문에 자연에서 발생하는 다른 지향의 과정에 비유할 수 있다. 드로잉을 할 때 나는, 하늘 길을 찾아가는 새나, 쫒기는 와중에 은신처를 찾아가는 산토끼, 혹은 알 낳을 곳을 알고 있는 물고기, 빛을 향해 자라는 나무, 자신들만의 방을 짓는 벌 들에게 조금 더 가까이 다가가는 느낌을 받는다.

멀리, 소리없는 동행이 있음을 알고 있다. 별처럼 먼 곳이지만, 그럼에도 동행이다. 우리가 같은 우주에 있기 때문이 아니라, 우리가 비슷한 방식으로 -각자에게 맞는 양식에 따라- 무언가를 찾고 있기 때문이다."(155~156쪽)라는 문장 밖으로 부재하는 드로잉 하나가 반쯤은 묘사되고 반쯤은 상상으로 채워져 드러난다. 모든 저항의 현장과 동행의 현장이 모퉁이를 돌고 있는 어떤 드로잉 한 점. 모퉁이 밖은 여전히 그리고 아직 미완이지만 실체가 있는 한 필연적으로 실존은 드러날 터. 놀랍고 고요한 경험이다.

저자는 어느 날 아름다운 드로잉 북을 선물받고 그것을 "벤투의 스케치북"이라 이름 붙인다. 이어 스피노자의 시선을 상상하며 그림을 그린다. 그 결과물이 <벤투의 스케치북>이다.

"운명에 이름을 지어 줄 수 있을까. 운명에 종종 기하학 단위 같은 규칙성이 있기는 하지만, 그걸 표현하는 명사는 없다. 드로잉 한 점이 명사를 대신할 수 있을까. 오늘 아침에는 그럴 수 있다고 생각했다. 지금은 확신이 없다. 루카에게 드로잉을 주었고, 다음날 그는 액자에 넣었다."(71쪽)

드로잉 한 점이 명사를 대신할 수 있다고 대번에 나는 믿는다. 실은 믿고 싶었다. 이번에는 나름 근거있는 믿음이라고 확신하기까지 했다. 이어 <벤투의 스케치북>을 다시 본다. 조금 열려있는 문이 그려진 책 표지의 드로잉 한 점. 드로잉의 제목은 "It began like this"다. 운명에 이름을 붙일 수 있는지 알 수 없지만 이 책의 표지 그림은 분명 어떤 명사를 대신하고 있었다. 고독하지만 우아하고 근사한 스케치북이다.

“이 책은, 제가 바라기로는, 오늘날 우리가 살고 있는 실제 세상을 있는 그대로 바라보는 것에 관한 책입니다. 여러 가지 면에서 끔찍하지만, 또한 믿을 수 없을 정도로 아름다운 순간을 담고 있는 세상 말입니다.” - 존 버거, 2011년 영국 비비시(BBC) 방송과의 인터뷰에서.