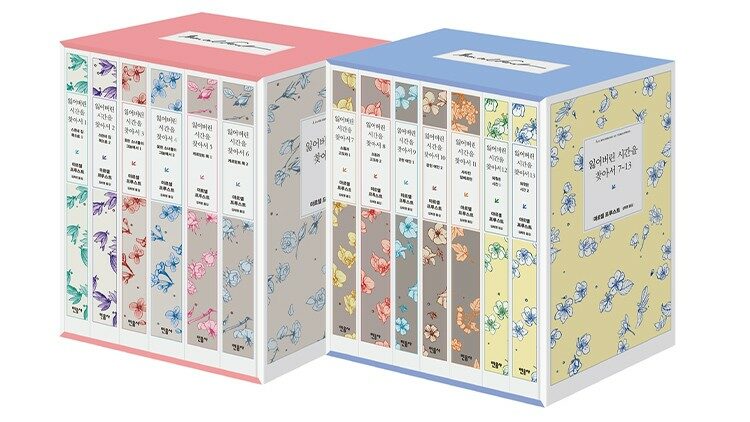

'소설이 도달할 수 있는 끝장이자 극한'으로 평가받는 마르셀 프루스트의 대작 『잃어버린 시간을 찾아서』가 작년에 완간됐다는 소식을 들었다. 김희영 한국외대 명예교수의 10년간의 혼신의 번역이 출판사 민음사를 통해 결실을 맺었다는 뉴스를 통해서다. 프루스트 서거 100주년에 딱 맞춰 완간했으니 무덤에 있을 작가가 손뼉을 칠만한 절묘한 타이밍이다. 잘 알다시피 이 소설은 끊임없이 확장되는 긴 문장으로 유명하다. 한 문장이 페이지의 절반을 차지하는 경우가 흔하고, 한 페이지를 꽉 채우기도 한다. 가장 긴 문장은 931단어나 된다. 김 교수는 한글과 어순이 다른 프랑스어를 원문의 흐름 그대로 옮겼다고 한다. 10년 동안 매일 같이 6시간씩 번역 작업에 매진했다고 하니 과히 노학자(老學者)의 열정에 고개가 숙여지지 않을 수 없다.

『잃어버린 시간을 찾아서』는 일반 독자보다 작가와 평단에게 더 박수를 받는 작품이다. 모두 수천 페이지에 이르는 방대한 7편의 연작 소설로 이루어진 이 긴 소설은 의식의 흐름 기법을 통해서 한 소년이 사랑을 알게 되고 예술을 향유하면서 한 시대를 살아나가는 과정을 보여준다. T.S. 엘리엇은 『잃어버린 시간을 찾아서』와 조이스의 『율리시스』를 20세기 2대 걸작으로 꼽으며 "이들을 잃지 않고 문학을 논할 수 없다"라고 했다. '타임스'와 '르몽드'는 이 소설을 20세기 최고의 책으로 선정했다. 모루아, 발레리, 베케트, 보부아르 같은 거장들뿐만 아니라 들뢰즈, 리비에르, 베냐민 등의 비평가, 철학자들에게도 지대한 영향을 끼쳤다.

사실 이 소설은 읽기가 정말 쉽지 않다. 내가 아는 사람 중 이 소설을 완독한 자를 단 한 명도 보지 못했다. 나는 완독주의자(完讀主義者)다. 웬만해선 완독하는 편이다. 도중에 그만둔 책은 많지 않다. 지루하고 난잡하기 그지없는 장 폴 사르트르의 『존재와 무』도 완독한 나였다. 읽었던 소설 중 가장 긴 분량이었던 32권의 야마오카 소하치의 『도쿠가와 이에야스』도 짧은 시간에 어렵지 않게 읽어냈다. 톨스토이의 『전쟁과 평화』는 껌이었다. 그러나 정말 끝까지 읽기 힘든 책이 있다. 읽다가 중도 포기하는 이유는 크게 두 가지인데 하나는 '지루함'이고 다른 하나는 '난해함'이다. 물론 둘을 동시에 갖춘 텍스트는 정말이지 한 장조차 넘기기 힘들다.

『잃어버린 시간을 찾아서』를 완독하기 위해 수차례 도전했으나 매번 실패했다. 긴 호흡을 좋아하는 장편소설 마니아인 나에게 프루스트의 대작은 과히 넘사벽이었다. 나와 잘 맞지 않는 건지는 모르겠으나 이 소설을 스킵 없이 완독한 사람이 대한민국에 과연 몇이나 될까, 하는 물음은 매번 실패할 때마다 드는 나만의 정신승리였다. 앙드레 모르아는 "세상에는 두 종류의 사람, 프루스트를 읽은 사람과 읽지 않은 사람만이 있다"라고 말했다. 모르아의 말대로라면 나는 프루스트를 읽지 않은, 아니 못한 사람이다.

이 소설에 대해 할 얘기는 많지만 지금 하고 싶은 말은 딱 하나다. 이걸 읽어야 하나 말아야 하나. 왜냐면 매번 실패하면서도 재차 도전하고 싶은 욕망이 들 정도로 이 기묘하고 거대한 텍스트는 매력적인 완역본으로 내 앞에 우뚝 서 있다. 최근 내 독서는 방향을 잃었다. 기준과 박력, 도전과 일관이 필요하다. 23년에 반드시 읽어내고야 말 것이다. 이 다부진 도전의 가슴 뛰는 부담감이 내 마음을 설레게 한다.

http://blog.naver.com/gilsamo/