-

-

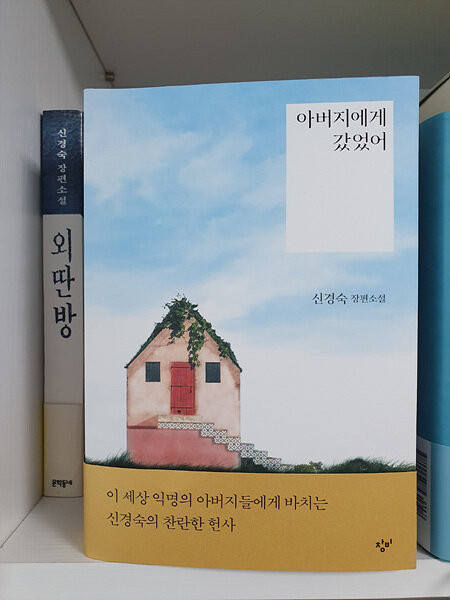

아버지에게 갔었어

신경숙 지음 / 창비 / 2021년 3월

평점 :

오랫동안 신경숙의 소설을 읽지 않았다. 아니, 못.했.다. 한국 소설가 중 내가 가장 좋아했던 사람이 표절 사태에 휘말리게 되어 종국적으로 어느 정도 사실로 정리되는 과정을 본 내 마음은 이루 말할 수 없는 것이었다. 『외딴 방』을 쓴 작가가 표절이라. 당시의 멘붕은 대단했다. 더욱이 자신의 잘못을 인정하지 않고 애매모호한 태도로 슬그머니 넘어가려는 신경숙의 비겁한 모습에 크게 실망했다. 그래서 당시 별도의 칼럼을 통해 "진실은 신경숙 안에 있다. 지금은 엄마를 부탁할 때가 아니다. 부디, 진실을 부탁해!"라고 일갈하기도 했었다. 그리고 8년이란 시간이 흘렀다.

신경숙의 『아버지에게 갔었어』는 표절 파문 이후 8년 만에 내놓은 신작 소설이다. 제목에서 알 수 있듯이 아버지를 주제로 삼았다. 어머니의 입원 때문에 홀로 남은 아버지를 돌보기 위해 고향을 찾은 딸이 아버지의 인생을 되짚는 내용의 소설이다. 250만 부 넘게 팔렸고 전 세계 수십여 개 나라에 번역 수출된 초대형 베스트셀러 『엄마를 부탁해』에서 어머니를 이야기했던 작가가 이제는 아버지의 삶을 조명한다. 소설 속 화자인 딸의 고백과 관찰, 회상과 사유가 아버지의 오래고 지난한 삶을 훑고 천착한다. 몰랐던 사실을 알아가고 과거 무의미하게 넘어갔던 것의 의미를 곱씹는 딸의 독백이 잔잔하다.

딸에게는 상상할 수 없는 고통이 있다. 몇 해 전 자식을 사고로 잃었다. 그 상실의 아픔에 먼지가 묻을까봐 가족들은 딸에게 연락하는 걸 주저하고 피한다. 딸 자신도 가족과 주변을 돌아볼 여유가 없다. 그렇게 오랫동안 교류가 없다가 어머니의 입원을 계기로 소설 속 배경 'J시'에 혼자 남은 아버지를 돌보러 가는 장면이 바로 소설의 도입부다. 빈 우사에 갔다가 아버지가 중동으로 파견 나간 큰 오빠와 주고받은 편지를 읽기도 하고, 아버지와 관계된 여러 사람들을 통해 그동안 전혀 알지 못했던 아버지의 또 다른 내면과 객관을 발견하기도 한다. 특히 아버지에게도 은밀한 첫사랑이 존재했다는 사실과 참혹한 전쟁(6.25)에서 서로에게 상처를 준 자책을 극복하며 재회한 친구 박무릉과의 이야기는 큰 상실에 빠진 딸에게 위안을 준다.

소설 곳곳에 아버지의 일생과 함께 흘러간 파란만장한 대한민국의 현대사의 주요한 장면들이 펼쳐진다. 한국전쟁의 참혹함부터 이승만 독재 정권에 항거한 4·19혁명, 자식들을 대학에 보내기 위해 피땀 흘려 농사짓고 소를 키운 그 시대 농촌 가장의 힘겨운 역경 등이 그려졌다. 1950년대부터 80년대 초반까지의 한국 현대사의 그림자가 오롯이 담겼다. 하지만 화자는 그 시대ㅡ산업화 시대ㅡ의 아버지를 대변하는 거대 담론에 묻히지 않는다. 개별자로서의 아버지를 인식한다. 자식을 잃은 깊은 상실감을 아버지에 관한 재해석을 통해 극복해나간다. 개별 인간으로서의 아버지란 존재를 발견하고 성찰하는 것이다. 그럼으로써 자신의 상처를 치유해간다. 그 과정이 애잔하고 감동적이다.

세상에서 아버지를 가장 존경하는 인물로 꼽는 나에게 이 소설은 특별한 감동을 전해주었다. 소설 속 아버지의 모습과 나의 아버지의 자화상은 크게 다르지 않다. 1947년생이신 내 아버지는 한국전쟁 직전에 태어나서 두 살에 아버지(나의 할아버지)를 잃고 남의 집 머슴을 하며 찢어지게 가난하게 자랐다. 가끔 듣는 아버지의 어린 시절과 성장과정은 눈물겹다. 그 시대 모든 아버지들이 공유한 보편적 훈장이라고 말하기에는 한없이 고단하고 찬연하다. 지독한 가난과 전염병, 참혹한 전쟁과 서슬 퍼런 독재 정권의 유린을 관통하며 자기 삶을 뒤로 미룬 채 처자식을 부양하기 위해 고군분투한 위대한 헌신자의 모습은 그 자체만으로 찬양받아 마땅하다. 가끔 젊은 세대들이 자신이 겪어보지 않은 선배 세대의 노고와 희생을 가볍게 여기고 조롱할 때마다 분노가 치민다.

우리는 아버지란 존재를 평가할 때 지나치게 엄격한 잣대를 들이대곤 한다. 아버지는 신(神)이 되어야 본전이다. 각 시대가 갖는 시대의 특질이란 게 있다. 그 시대의 아버지들은 타락하지 않은 것만으로 위대했다. 순결하고 완벽하기에는 시대의 곡절이 너무 고약했고 지난했다. 바람피우지 않고 놀음하지 않으며 끝까지 가족을 부양해낸 것만으로 숭고하다. 에세이 작가 오소희의 말대로 그 시절의 아버지들은 "쉬운 것을 못한 게 아니라 어려운 것을 못한 것이었다." 이제 더 이상 파란만장한 삶을 살아낸 우리의 위대한 아버지들에게 신이 되지 못했다고 비난하거나 조롱하지 말라. 이 소설은 그 사유의 연장선상에 놓여 있다.

소설의 마지막 문장이 웅숭깊다. "살아냈어야,라고 아버지가 말했다. 용케도 너희들 덕분에 살아냈어야,라고." 그렇다. 아버지도 헌신자 이전에 인간이며 개별이다. 그들이 우리에게 가르쳐준 것은 삶이란 '산다'가 아니라 '살아낸다'로 사는 것임을 일깨운 것이다. 그래서 위로하고 격려하겠다. 과거 어느 시절에, 그리고 지금 어디선가 "살아냈어야"라고 독백하면서 비루한 삶을 살아내고 있는 위대한 아버지들을.

표절 파문과 별개로 신경숙은 신경숙이다. 이런 소설을 써내는 작가의 "과거의 허물과 불찰을 무겁게 등에 지고 새 작품을 써 가겠다"라는 말이 부디 진심이자 진실이기를 간절히 바란다.

http://blog.naver.com/gilsamo/