-

-

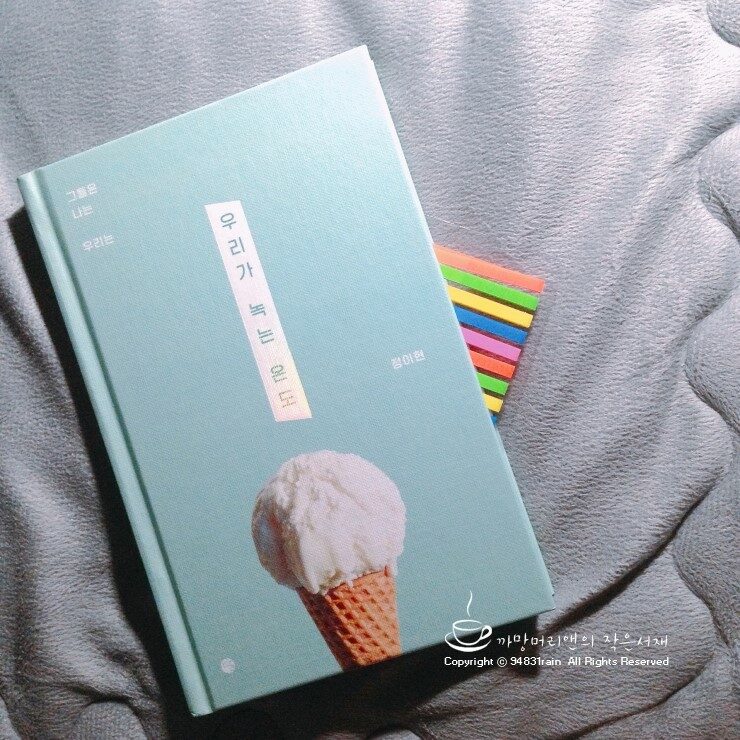

우리가 녹는 온도

정이현 지음 / 달 / 2017년 12월

평점 :

사라진 것들은 불쑥 우리 곁으로 돌아온다.

너무도 오랜만에 읽는 정이현 작가의 글. 출간 당시부터 지금도 꽤 많은 이들의 손으로 입으로 오르내리던 글이었지만 부러 읽지 않았다. 언젠가 내가 읽고 싶을 때 직접 문장을 짚어가며 읽고 싶다는 고집 때문이었을까? 꽃샘추위 끝자락을 넘나는 봄의 시작에 <우리가 녹는 온도>를 읽기 시작했다. 총 10편의 이야기 + 산문 형식으로 진행되는 글은 짧은 이야기 뒤에 붙이는 작가의 담담한 에세이를 담고 있다. 몇 페이지 되지 않는 단편과 저자의 조금 긴 댓글 같은 에세이는 단편이라는 호흡을 견디지 못하는 내게, 새로운 즐거움을 알려주기도 했던 책이다. 사실 앞에 실린 짧은 이야기만으로도 글을 이해하는데 무리가 없지만 뒤에 실린 저자의 에세이로 앞에 읽었던 이야기가 스펙트럼처럼 퍼져 내 삶에 와닿는 느낌이랄까?

10년전 <너는 모른다>로 처음 알게 되었던 작가, 아마 마지막에 읽었던 책이 9년 전 <달콤한 나의 도시>였던 것 같다. 그녀의 글에 대한 느낌이 너무 오래되어서 일까? 새로운 작가의 글을 읽는 것처럼 새롭고 기분 좋은 설렘을 느끼기도 했다. 눈사람이 녹는 걸 알면서도 정성스럽게 만들고 꾸미는 마음, 사람과의 관계도 이와 크게 다르지 않을지도 모르겠다는 생각을 해보게 된다. 문득 그동안 스쳐갔던, 또는 놓치거나 놓았던 사람들에 대해 생각해보기도 했다. 한때는 그 누군가에게 나도, 나에게도 그 누군가가 소중한 이였겠지... 그들은 나는 우리는...

처음도 끝도 아닌, 처음과 끝을 포함한 여러 개의 조각들에 관하여...(프롤로그)

#우리가녹는온도 #정이현 #달

세상의 모든 어리고 늙은 동물들과, 그들의 검고 약하고 동그란 눈망울에 대하여, 인간의 언어로는 완벽히 설명할 수 없는 어떤 감정에 대하여, 인간의 눈으로는 완전히 감지할 수 없는 어떤 시야에 대하여, 거기 고인 암흑과 가느다란 빛줄기에 대하여 생각하면서 은우는 제 곁에 엎드린 작은 생명체의 메마른 등뼈를 밤새 쓰다듬고 쓰다듬었다. 아직 함께여서 다행이었다. /p019~020

사랑에 대해, 사람에 대해, 여전히 잘 모르지만 이런 이야기 정도는 할 수 있을 것 같다. 상대에게서 '무슨 말을 듣든 다 괜찮다는 말을, 괜찮지 않을 땐 괜찮지 않다는 말을, 여하튼 언제나 당신의 진심을 말하라고. 서로에게 관여하지 않는 '좋은 관계'란 어디에도 없으니 말이다. /p044

상대방이 싫어졌다는 이유만으로 도망치는 것이 아니다. 그 옆의 내가 싫어서 도망치는 경우도 있다. 그 사람 옆에 있는 자신의 모습이 낯설고 어색할 때, 혹은 그 모습이 스스로도 생각지 못했던 방향으로 변해갈 때 우리는 이별을 결심한다. 일상에서 깊은 한숨을 내쉬곤 하는 습관이 새로 생겼다고 해서, 일 년 후의 삶이 까마득한 암흑처럼 느껴진다고 해서, 그게 모두 '그 사람과의 관계'탓은 아닐 것이다. 그것은 엄밀히 말해 '내 탓'이다. 그러나 누구도 자신과는 이별할 수 없기 때문에 우리는 상대방과 이별한다. 가장 가까운 옆 사람과 헤어지면 내가 조금은 다른 삶을 살 수 있으리라는 희망으로. /p093

한 권의 책을 백 명이 읽었다면 모두 백 개의 텍스트가 된다는 말. 다들, 따로따로 읽는다. 따로따로 느낀다. 개별적으로 살고, 개별적으로 사랑한다. 이별에 대해서도 마찬가지다. 이별에 이르는 과정, 이별을 결심하거나 받아들이는 마음, 이별과 대결하는 태도도 모두 제각각일 수밖에 없다. 한 사람과 한 사람의 이별이라는 점, 온전히 그것에 초점을 맞춘다면 말이다. /p124

사라진 것들은 한때 우리 곁에 있었다.

녹을 줄 알면서도, 아니 어쩌면 녹아버리기 때문에 사람은 눈으로 '사람'을 만든다. 언젠가 죽을 것을 알면서도 오늘을 사는 것처럼.

곧 녹아버릴 눈덩이에게 기어코 모자와 목도리를 씌워주는 그 마음에 대하여, 연민에 대하여 나는 다만 여기 작게 기록해 둔다. /p170

본 서평은 도서를 출판사로부터 제공받아 개인적인 감상으로 작성하였습니다.