-

-

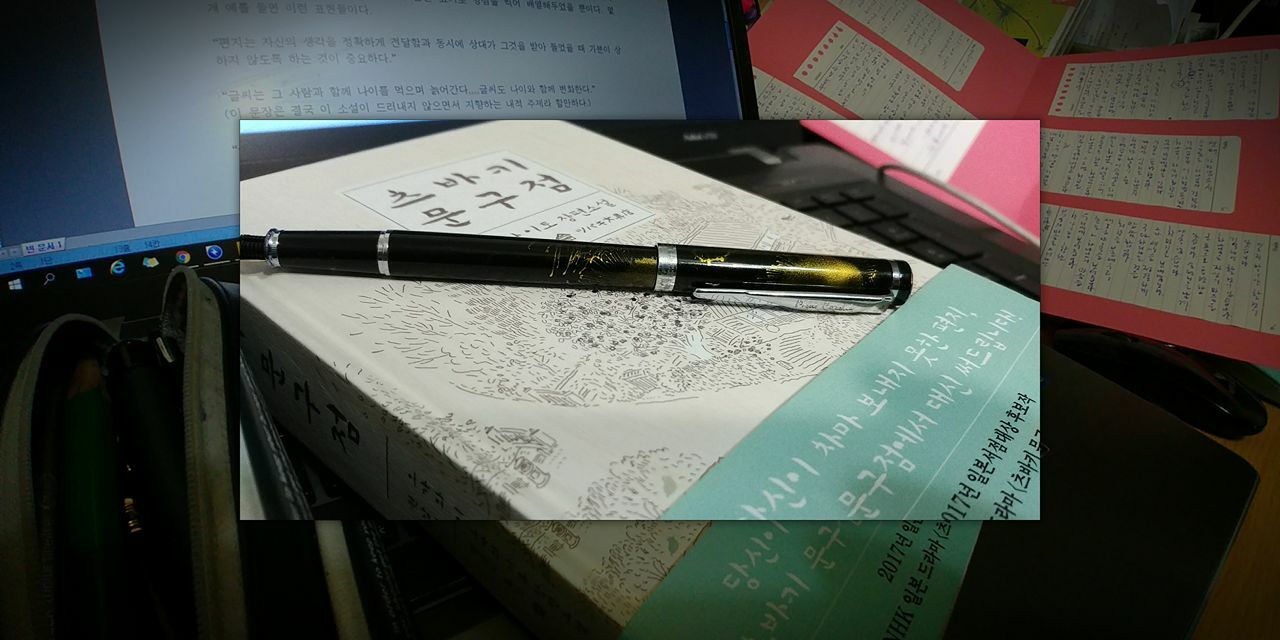

츠바키 문구점

오가와 이토 지음, 권남희 옮김 / 위즈덤하우스 / 2017년 9월

평점 :

* " "에 인용된 글들은 모두 소설 속에서 발췌했다. 인용페이지는 따로 적지 않는다.

*요즘 글쓰기에 대한 관심과 책들이 어느 해보다 눈에 띈다. 여러 책들을 보고 있지만, 나는 이 소설도 그런 주제에 꽤나 적합하다는 생각이 든다. 써두었던 리뷰를 꺼낸다.

1.

마지막 문장을 읽었다. 다시 자연스럽게 첫 장으로 되돌아갔다.

마디마디 조각 같은 편지글이 담겼다.

조각들은 한데 어우러져 형형색색 한 조각보가 되었다.

이렇게 저자는 독자에게 한 통의 손편지를 보낸다.

그것은 글을 통한 자기치유과정을 담은 고백문이기도 했다.

한 여름부터 시작하여 봄까지 이어진 긴 손편지를 소설로 받았다.

즐거운 일이다.

2.

오가와 이토는 데뷔 10년 후인 2008년 첫 소설을 출판했다. 작사가 경험이 있다. 즐겨 다루는 소재는 음식이었다. 아니 ‘요리’라고 해야겠다.『달팽이 식당』(食堂かたつむり, 2008)을 시작으로『따뜻함을 드세요』(あつあつを召し上がれ, 2012),와 같은 소설들이 이어졌다. 그 소설과 소설이 출판되는 사이에 음식과 요리를 소재로 한 다양한 이야기들을 토대로 사람들과 소통해왔다. 음식전문소설가라고 하는 것도 무리는 아니겠다.

다른 몇 권의 책들도 마찬가지지만, 사실 겉으로 드러난 소재나 주제는 평이해 보인다. 하지만 눈여겨보아야 할 것은 요리방식이다. 저자는 손편지 ‘대필(代筆)’이라는 소재를 맛깔스럽게 요리한다. 책을 읽다보면 마치 내가 언젠가 경험했을 것 같은 에피소드들이 등장한다. 게다가 손편지라는 아날로그 기표를 절묘하게 활용하고 있으니 읽는 재미가 좋다. 다양한 문맥과 재치있는 표현으로 글 곳곳에 잘 배치되어 있다. 그의 전작들과 견줘보면 단지 요리가 편지로 옮겨왔을 뿐이다. 하지만 독자 입장에서는 색다른 소재처럼 보인다. 어쩌면 이것은 재료 문제가 아닐지 모른다. 저자가 가진 탁월한 글쓰기전략이 적중한 것이라 해야겠다. 저자는 이런 전략에 능숙하다. 따라서 이 소설은 주제를 탐색하기보다 작가가 보여주는 요리방법을 눈여겨봐야 할 것 같다.

3.

『츠바키 문구점』(ツバキ文具店, 예담, 2017)(NHK동명 드라마이기도하다)은 단지 동네 문구점 에피소드는 아니다. 손편지이야기이면서 사람들 사이를 흐르는 따뜻한 감성스토리다. 사실, 오랜 전에 손편지는 기계편지로 옮겨졌다. 이걸 감안하면 편지쓰기는 과거이며 추억이다. 그럼에도 저자는 ‘츠바키문구점엔 지금도 대필손편지가 있다.’는 소식을 아무렇지도 않게 소환한다.

대필이라는 소재도 재밌지만, 번역된 문체도 단순하고 경쾌하다. 이 책 몇 장을 넘기다보면 문득 중고등학교 시절 같은 반에 유치하다싶은 러브레터를 잘 써주는 친구가 떠오를 수 있다. 내 기억으로도 학년이 올라갈수록 그 편지는 더 세련되고 묘사가 세밀했던 것 같다. 대필가들은 으쓱하고, 의뢰인은 크크 거린다. 물론 회신과 결과는 예측할 수 없는 경우가 많았다. 그래도 그 대필은 종종 손이 무뎌 머뭇하는 친구들을 환하게 웃음 짓게 했던 즐거운 추억이다.

4.

소설은 모두 6개의 꼭지로 구성되었다. 처음부터 네 번째 꼭지는 계절을 따라간다. 여름부터 봄이다. 이 소설은 사실 계절이 어디가 시작이고 어디가 끝인지를 그리 개의치 않는다. 습관적으로 봄을 말할 뿐, 삶은 여름으로부터, 가을로부터, 겨울로 부터도 시작할 수 있다. 중요한 것은 대필 편지를 쓰는 네 계절이 바뀌는 동안 사람도 성장한다는 것이다. ‘나’는 ‘우리’가 되고, ‘나’는 ‘너’를 용납한다. 성장과 치유 그리고 성숙한 사람이 거기 있다. 이 모든 과정은 일본정신이라 자부하는 ‘화(和)’를 전제하는 것 같다. ‘글쓰기’는 그 토대다.

이 소설은 일단 구성이 탄탄하다. 동시에 장면장면을 독자들에게 컬러북같은 밑그림으로 제공한다는 특징도 보인다. 독자라면 누구든지 이 빈 그림틀에 자기 색연필로 마음껏 칠할 수도 있다.(다섯 번째 꼭지는 번역자 후기이다.) 또한 이 소설은 지명과 공간들을 실명으로 쓰고 있다. 번역자가 도쿄에서 열차로 55분 거리에 있는 가마쿠라로 곧바로 날아간 것도 무리는 아니다. 소설은 가상이지만, 배경은 실제였기 때문이다. 번역자가 남긴 소감을 보면 이 소설은 마치 '가상현실(virtual reality, VR)같다. ‘그것을 보기 위해 그 곳에 가면 그것이 있다’ 마지막 여섯 번째 꼭지는 소설에 등장하는 편지들을 실제 그대로 실어두었다. 쓰인 그대로 제본해 둔 것이다. 실물편지를 보면 내용을 보기도 전에 그 주고받는 사람들이 겪었을 다양한 삶과 이야기를 상상할 수 있을 정도다. 실물편지는 그 자체로 소설을 현실로 되살려준다. 꼭 훑어봐야 한다.

5.

이 소설의 특징 한 가지를 더 언급하고 싶다. 손편지에 대한 작가 자신의 관점을 드러내는 대목들이다. 아니 좀 더 명확히 말하면, ‘손편지 대필’이라는 지난 문화를 오늘 다시 대하는 자세라고 할 수 있다. 소설에서는 그것을 별도로 다루지는 않는다. 다만 계절과 계절 사이, 에피소드와 에피소드 사이사이에 드러나지 않는 표기로 방점을 찍어 배열해두었을 뿐이다. 몇 개 예를 들면 이런 표현들이다.

“편지는 자신의 생각을 정확하게 전달함과 동시에 상대가 그것을 받아 들었을 때 기분이 상하지 않도록 하는 것이 중요하다.”

“글씨는 그 사람과 함께 나이를 먹으며 늙어간다…….글씨도 나이와 함께 변화한다.”

(이 문장은 결국 이 소설이 드러내지 않으면서 지향하는 내적 주제라 할만하다.)

“글은 몸으로 써야한다.”

“글은 남는 것이다. 상대가 그 편지를 읽고 나면 돌이킬 수 없게 된다.”

(사람들이 글보다 말을 선호하는 이유일 것이다.)

“나도 지금까지 글씨는 그 사람 자체라고 믿었다. 촌스러운 사람은 촌스러운 글씨를 쓰고, 섬세한 사람은 섬세한 글씨를 쓴다, 얼핏 꼼꼼하게 보여도 대담한 글씨를 쓰는 사람은 성격에도 그것이 나타난다…….그런 식으로 글씨에는 그것을 쓰는 사람의 인품이 그대로 배어나온다고 믿었다. 하지만 착각이었다.”

(‘글씨’는 그 사람이 살아온 인생을 투영한다. 그러니 문체가 그 사람이다.)

“당신은 늘 말했죠.

글씨란 인생 그 자체라고.

나는 아직 이런 글씨밖에 쓰지 못합니다.

그러나 이것은 틀림없는 내 글씨입니다.

드디어 썼네요.” (완전한 글체는 없다. 온전해지려는 글체가 있을 뿐이다.)

내가 개인적으로 찾아 본 이 구절들 말고도 독자는 자기 방식으로 의미 있는 표현들을 더 찾을 수 있다. 글쓰기를 진지하게 생각해 볼 이야기들이 소설 곳곳에 봄날 땅을 뚫고 올라올 씨앗처럼 심겨져있다. 조금만 눈여겨보면 금방 싹을 틔울 것이다. 그렇게 ‘한걸음 한걸음 들어가보면 저자는 ‘글’이 무엇이며, ‘글씨를 쓴다는 것’이 무엇인지에 대한 개인철학을 담아두었다는 걸 알 수 있다. 어느 편지에서나 주인공은 의뢰자의 마음을 읽고 그것을 편지에 담으려고 노력한다. 대필자는 의뢰자가 쓰고 싶은 바로 그 글을 써준다. 그걸 위해 대필가가 노력하는 장면은 경건한 예식 같기도 하다. 소설 속에서 그 장면들은 아름답다. 억지스런 문장이 아니다. ‘환대와 배려’를 눈에 보이도록 실재화해준다. 그것만으로도 이 소설은 ‘생각은 우주적으로 행동은 지역적으로’라는 경구에 부합할 수 있다. 화해와 평화라는 거대한 주제를 생각하면서 편지라는 지극히 평범한 옷을 입혀서 말하고 있다. 대필가를 둘러 싼 등장인물들이 나누는 소소한 삶들도 그런 특징에 기여한다. 소설 속 그들과 함께 시간을 보내는 것도 재미가 쏠쏠하다.

6.

이 소설에서 가장 유의할 것은 빨리 읽지 않는 것이다. 이 소설은 가볍다. 표지를 보면 도서관에서 며칠 빌려 읽고 반납하는 게 나을 것 같다는 생각도 들 것 같다. 순식간에 읽을 수 있다는 생각이 든다. 하지만 그렇지 않다. 오히려 책을 두고두고 꺼내서 읽어도 좋다. 느릿하게 읽을수록 좋다. 이런 독법이 이 책을 대하는 태도이다. 마치 자신이 대필가로서 글을 써야 할 사람처럼 말이다. 혹시 그대가 이 마지막 문장을 읽는 즉시 이해한다면 이 책 처음으로 돌아가 한번쯤 천천히 읽는다면 더 유익할 것이다.

이 소설 마지막 문장은 이렇다.

“새들이 밤의 흔적을 쪼아 먹듯이 신난 목소리로 수다를 떨고 있다.”(314쪽)

이 소설은 소설 자체도 그렇지만, 무엇보다 글쓰기가 인간에 대한 지대한 관심에서 출발한다는 점을 진지하게 보여준다.

저녁 무렵에 가볍게, 그러나 진중하게 읽을 수 있다.