4.

어제 부모님 집으로 내려왔다. 이러저러한 우려가 없지는 않았으나 같은 수도권...이라서 엄명을 받고 내려오게 되었는데(지하철로 2시간 30분 거리), 이곳의 분위기도 매우 한산하고 썰렁하다. 내려올 때마다 항상 가는 카페를 왔는데, 언제나 절반은 채워져 있던 넓은 공간에 한 팀만 있었다.

집으로 내려올 때는 항상 집에 둘 책을 가방 한가득 챙겨서 오게 된다. 공간이 부족하기 때문에. 읽었거나 당분간 읽을 일이 없을 것 같은 책들이 대부분이다. 내가 택배로 보낸 책들이 상자에 그대로 담겨 나를 반기므로 가져온 책과 상자 속 책을 꺼내 서가 정리를 하는 게 첫번째 일과였지만, 이번에는 일거리 때문에 노트북을 챙기게 되어 내려와서 읽을 책만 챙기게 되었다. 첫번째 일과가 간소화된 셈이다. 내려와서 읽을 책 역시 무게를 고려하게 되므로 서울에서 읽고 있던 벽돌책은 생략하고 적당한 분량의 책을 고르게 된다. 그래서 읽은 책이 아니라 읽고 있는 책이 자꾸 늘어나는 것인가.

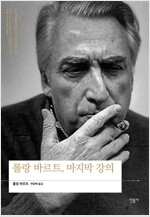

크지 않은 서가이지만 읽은 책은 많지 않아서(북플은 내가 가진 책의 1/4만 읽었다고 알려준다) 둘러보면 읽고 싶은 욕구를 부르는 책들이 자꾸 생겨 올라갈 때를 고민하게 된다. 이번에 내 눈길을 끈 것은 『예술가들의 파리』 시리즈와 『롤랑 바르트, 마지막 강의』였다. 두께 때문에 가져다 놓고 다시 못 올라가는 책들. 이런 책이 한둘이겠냐마는, 이런 생각을 매번 할수록 서가 이사를 하고 싶다는 생각이 굴뚝 같이 든다. 하지만 서가가 가까워지면 내가 더 읽을 수 있을까, 더 열심히 모으게 되는 건 아닐까라는 생각도 하게 되는 것이다. 이미 읽기보다 모으는 데 치중(또는 집착)하고 있는 몇 개의 시리즈를 보고 있자니 더 그렇다(조르주 페렉 선집이나 움베르토 에코 마니아 컬렉션 같은 책들).

언젠가는 한 곳에 모이게 될 때도 있겠지 생각하며 이제 읽어야겠다. 카페에 있을 시간도 그리 길지는 않다...