<목련꽃 브라자>라는 시를 다른 곳에서 접했다면 좋았을 거라고 생각한다. 나는 평소에 시를 거의 읽지 않아서 그 시도 처음 봤고 시인의 이름도 처음이었지만(자유경제원이 주최했다가 똥 된 이승만 찬양시 공모전 심사위원과 종친이네 싶어서 역시 비호감은 유유상종인가 ;; 이런 생각은 솔직히 잠깐 했..;) 이렇게 심한 비난을 받을 정도로 수준 이하라는 생각은 들지 않았다. 소녀에서 어른이 되어가고 있음을 보여주는 그 2차 성징이 시에 담지 못할 소재는 당연히 아니니까. 이 시는 변해가는 딸의 모습을 바라보며 느끼는 뭔가 낯설고 신기하고 대견한 아버지의 기분을 표현한 거라고 하지만 어떤 형태의 아름다움이든 그 자체로 찬가의 대상이 되어온 것이 어제 오늘 일도 아니다.

물론 쓰레기라고 말하는 사람들도 충분히 이해는 된다. 지하철을 타고 내리고 기다리는 그 짧은 시간동안 시에 함축된 의미를 생각하며 문학적으로 감상할 수 있는 사람이 얼마나 되겠나. 시도 제대로 볼 줄 모르는 무식쟁이인 게 아니다. 지하철 스크린도어에 박힌 시를 별 생각없이 후루룩 읽어 내리다보면 앞가슴이나 브라자같은 단어들이 눈에 띄기 마련이고, 미성년자를 대상으로 한 성추행 성폭행 사건들과 자연스럽게 연결이 되고, 지하철의 음습한 공기마저 피부로 느껴지면 즉각적으로 튀어나올 수밖에 없는 그 분노의 감정이 전혀 이상하지 않다. 딸을 둔 부모나 여성들의 입장에서는 특히. 이 시가 많은 사람들에게 불쾌하게 느껴지는 것은 당연한 거라고 생각한다. 소아성애자다 관음증환자다 별별 이야기들이 오가지 않았을까.

그러나 많은 사람에게 불쾌함을 주는 시를 썼다고 해서 그것이 시인의 문제는 아닐 것이다. 단 한 사람도 빠짐없이 모든 사람들에게 공감을 주어야 할 의무같은 건 시인에게 없으니까. 앞가슴, 브라자같은 단어를 시어로 끌어다 쓸 자유도 얼마든지 있다. 오로지 그런 단어를 썼다는 이유로 시가 쓰레기로 전락하는 것도 아니고, 유명작가가 그런 단어를 쓰면 괜찮고 무명시인은 쓰면 안 되는 것도 아니다. 알고 보니 이름있는 작가였다고 해서 갑자기 졸작을 명작으로 느끼는 사람이 있다면 예술을 명성으로만 바라보는 그 자신이 쓰레기지 작품이 쓰레기였다가 훌륭해지는 건 더더욱 아니다. 그러니까, 무엇에 관해서든 그렇지만, 특히 문학이나 그림같은 예술작품에 대해서는 단편적인 시어 한 두 개, 단편적인 성적 묘사만을 가지고 편파적인 기분에 휩싸여 작품 전체를 재단해버리는 어리석음을 늘 경계해야한다. 아니면 본인의 감상에 대해 다른 누구라도 설득을 할 정도의 내용을 가지고서 평가하거나.

분노하는 대중도 선정적인 시어를 쓴 시인도 아무런 잘못을 한 게 없다. 잘못이라면 그 시를 그 곳에 걸어둔 당사자이지 뭐 달리 책임을 물을 대상이 없다고 본다. 간단한 것이다. 나는, 논란의 여지가 있을 것으로 충분히 예상되는 시를 (그다지 밝은 이미지도 아닌) 지하철에다 게재하기로 결정한 그 공무원의 정체가 정말 궁금하다. 다른 시인도 많고 같은 시인의 다른 작품도 많았을텐데 왜 굳이 저 작품을 지하철에다 걸어놓은 걸까? 좋은 시를 대중도 함께 느껴보고자 하는 취지까지는 좋았다고 생각하지만 시를 선별하는 판단기준에 현실적인 감각이 전혀 없었다고 생각한다. 담당 공무원은, 본인이 아름답다고 느끼는 시와 불특정다수가 다니는 공공장소에 걸어두기에 적합한 시를 전혀 구별하지 못 하는 멍청이거나, 애초부터 불순한 의도를 가졌던 변태거나, 그냥 정말 아무 생각이 없는 사람이거나 셋 중 하나일 것이다.

적재적소라는 게 있다. 이 시가 국문학과 강의실에서 언급되었거나 어느 백일장에서 사춘기 라든가 하는 제시어와 함께 소개되었다면 충분히 문학으로서의 훌륭한 역할을 했을 것이다. 불필요하게 대중의 감정을 소모하게 하고 또 시인의 작품을 이렇게 엉뚱한 방식으로 망쳐놓는 사태도 발생하지 않았을 것이다...

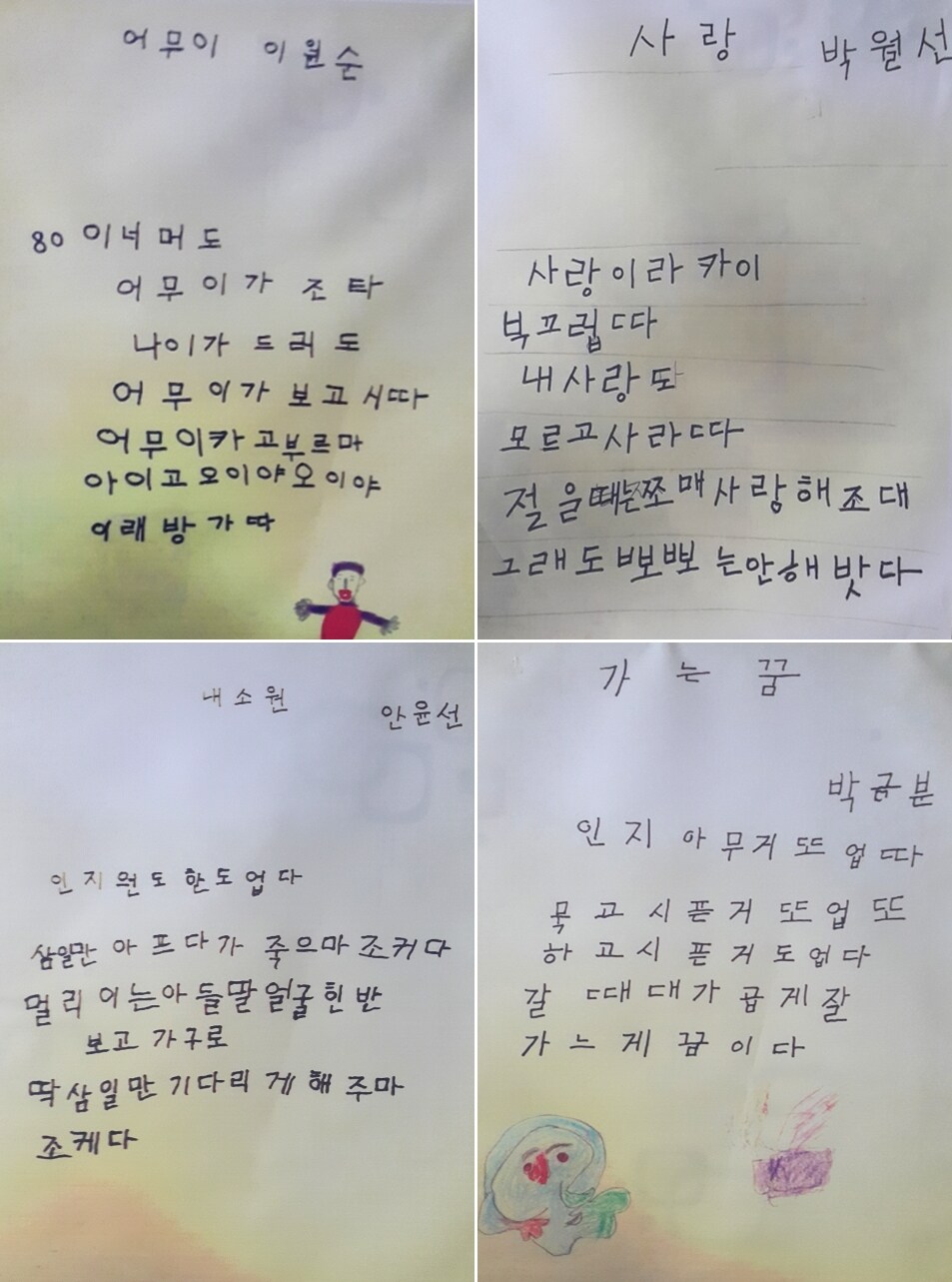

이런 시라면 어땠을까 생각한다. 경상남도 시골의 할머니들이 고령의 나이에 처음 한글을 깨치고 쓴 시라고 한다. 나는 이 시를 접한 그 몇 초 동안 솟구쳤던 무수한 감정들을 그 순간을 잊지 못한다...

이렇게 시를 모아 낸 시집의 제목은 <시가 뭐고?>이다. 당시 시 선정위원 중 한 분은 할머니들의 시를 읽고 "이 땅에는 시 안 쓰는 시인이 참 많다"고 말했다고 한다. 촌부의 작품이라고 해서 졸작이라고 비난할 사람이 누가 있겠으며 맞춤법이 틀렸다고, 운율미가 없다고 욕할 사람이 누가 있을까.

내가 담당자였다면 이런 시를 선택했을 것 같다. 왜 칠순 팔순에 한글을 처음 배웠는지를 생각하면 내가 겪지 못한 역사의 단면이 어렴풋이 그러나 먹먹하게 떠오르면서 많은 것을 '공부하는 마음으로' 보게 된다. 한 줄 한 줄 우리나라 여성들이 엄마로써 딸로써 갖는 정서들이 고스란히 배어 있다. 처음 깨친 한글로 처음 표현하는 저 마음들에 역사도 문화도 철학도 모두 담겨있다... 부부가 함께 봐도 할 이야기가 참 많고, 아이들과 같이 읽어도 해줄 말이 참 많고, 아이들이 배울 것도 참 많다. 아니, 어른들도 배울 것이 많은 작품들이다.

한 획 한 획 얼마나 정성들여 썼는지가 눈에 보이는, 저 어린아이같은 글자들을 보고 가슴이 울리지 않는 사람이 있을까. 어린아이같은 글자에 담긴 더 어린아이같은 마음을 함께 느끼지 못 하는 사람이 있을까... 나는 워낙 각자도생하는 지극히 개인주의적인 집에서 자랐고 엄마와도 그다지 친밀하지 않아서 보통 딸들이 갖는 엄마에 대한 감정들에 잘 공감을 못하지만 저 시를 읽자마자 눈물이 저절로 쏟아졌다. 하물며 우리 집처럼 특수한 케이스가 아닌 일반적인 가정에서 자란 사람은 말할 것도 없겠지. 아이고. 또 보니 눈물나네.

이 책 보관함에 담아놓고만 있었는데 생각난 김에 장바구니로 옮겨야겠다. 왜 이 책을 잊고 있었지...