김승옥의 '환상수첩'은 엄청나게 끔찍하다. 여성을 거침 없이 희생양으로 삼는 남성들을 거칠게 드러낸다.

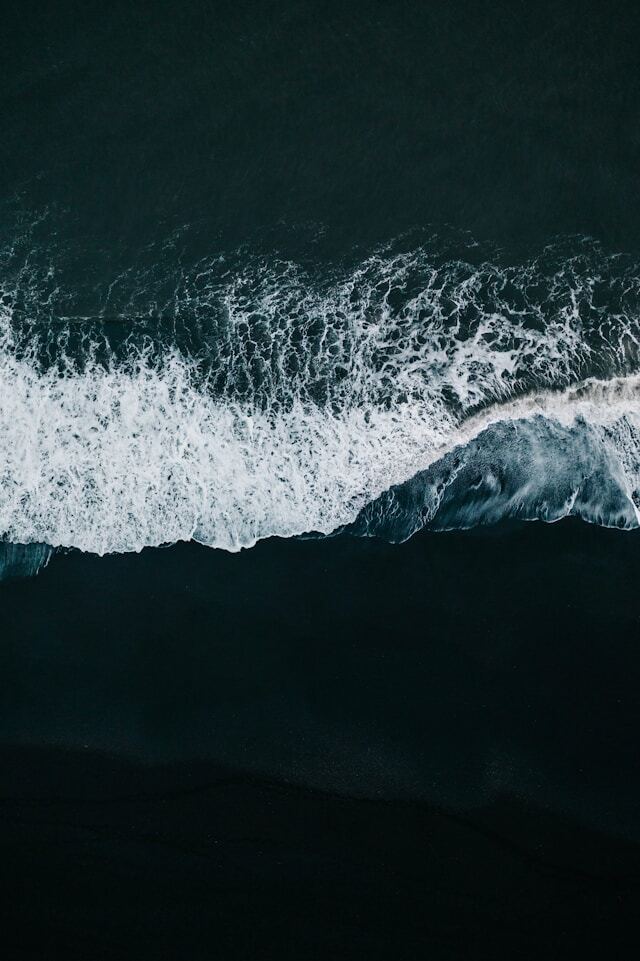

사진: Unsplash의Josh Withers

「환상수첩」에 나타난 이항대립 연구 - 해체적 사유를 통해서 - (2021)

김윤식은 적었다. "바다와 죽음의 이미지를 빼면 이 글은 무너진다." 그리고 "바다와 죽음의 두 이미지는 60년대 문학적 특질의 하나를 표시하는 상징물이다." 여기에 덧붙여 나는 ‘눈’과 ‘소금’의 이미지를 빼면 이 글은 무너진다고 말하고 싶다.

이 소설을 쓸 당시 김승옥에게 ‘자살과 속화’라는 양자택일만이 존재했기 때문이고, 자살을 택하는 또래 주인공들에게 깊은 연민을 느끼고 있었기 때문이고, 그 길이 더 순수한 길이라는 생각을 끝내 버리지 못했기 때문일 것이다. (해설 / 신형철)

|