-

-

감으로 읽고 각으로 쓴다 - 활자중독자 김미옥의 읽기, 쓰기의 감각

김미옥 지음 / 파람북 / 2024년 5월

평점 :

책 제목: 감으로 읽고 각으로 쓴다(활자중독자 김미옥의 읽기.쓰기의 감각)

지은이: 김미옥

제 목: 공감(感)에서 깨달음(覺 )으로

작년 부터 독서를 시작하면서 늘 가졌던 의문이다.

책을 어떻게 읽어야 하고, 또 글은 어떻게 써야 하는지?

처음에는 읽고 싶은 책을 어떻게 해서든 읽어 내기만 하면 독후감은 그냥 써질 줄 알았다.

그런데 일년을 해보니 전혀 그렇게 되질 않았다.

우선 내가 읽어야 할 책들이 너무도 많았고 , 또 아직 읽기엔 부담이 되는 경지의 책도 참 많았다.

그리고 또한 내가 글을 참으로 못 쓴다는 것도 새삼 알게 되었다.

그래서인지 독서법이나 글쓰는 법에 대한 책들에 대해 좀더 관심을 갖게 되어졌다.

어떻게 하면 좀 더 잘 읽고 잘 쓸 수 있을까?

그래서 접하게 된 책 <감으로 읽고 각으로 쓴다> 이다.

제목만 봤을 땐 어떻게 읽으란 건지, 어떻게 쓰란 건지 얼른 이해가 잘 안됐다.

그런데 책 제목의 원뜻은 <感으로 읽고 覺으로 쓴다> 로 책 커버 뒤에 숨겨져 있다.

감각이라... 아이디어가 돋 보인다. 제목 부터가 의미 심장하다.

감정으로 읽으면 깨닫는게 있을 것이고 그 깨달음을 글로 쓰란 뜻인가?

이 책은 자칭 '활자중독자' 라 일컫는 저자 김미옥님의 독서 서평글이다.

얼마전에 읽었던 장영희 교수의 <문학의 숲을 거닐다>와 같은 결의 책이기도 하다.

하지만 나에게 두 책의 분위기는 완연히 다르다고 느껴졌다.

둘 다 책을 소개하고 서평을 다룬 점은 같지만 장교수님이 보다 밝은 느낌의 서평이라면 김미옥 작가의

서평은 뭔가 '다크(Dark)' 한 것 같다.

아마 이 다크한 면이 미국 히어로 영화 <배트맨>의 다크한 분위기와 흡사한 것 같다.

이것은 어두워서 나쁘다는 뜻이 아니다. 그 느낌(感)이 그렇다는 것이다.

왜 그런가 하면 먼저 저자가 소개한 책들의 범위는 영미 문학에 한정했던 장교수님과는 달리 거론 되는 분야가 광범위하다.

저자는 문학뿐만 아니라 과학, 철학,음악, 미술, 정치, 사회에 이르기 까지 한정된 분량의 글 속에 폭 넓게 다룬다.

정말 '활자중독자' 란 별칭에 걸 맞게 이것 저것 가리질 않는 듯 하다.

내가 그녀의 글에서 감탄 했던 점은 소개하는 다양한 책들의 서평속에는 그녀 자신이 힘들게 지나온 어린

시절의 삶의 흔적이 곳곳에 뭍어 나온다는 점이다.

특히 <물푸레나무 아래> 라는 글은 작가 개인사이지만 슬픈 단편 소설을 읽는 것 같았다.

가난하고 못 배운 오빠들 속에서 평범한 삶을 살고 싶어 했던 저자는 둘째 오빠의 폭력을 연민하고 또

맞으면서 이해 되는것이 슬펐다고 한다.

자신은 늘 부끄러워 했던 둘째 오빠였지만 정작 오빠는 오히려 자신을 자랑스럽게 여겼었다.

이처럼 가족에 대해 모순 되는 감정은 줄곧 그녀의 기억 속에 남아 있다.

훗날 죽은 둘째 오빠를 위해 물푸레나무 아래에 묻게 해주고 남은 가족들과의 행복한 미래를 상상하며 마음속의 응어리를 풀어 낸다.

어쩌면 감추고 싶은 개인사일 수도 있지만 저자가 들려주는 진솔한 이야기에 무척 연민을 느끼게 한다.

그래서인지 저자가 소개하는 책들 속의 주인공들은 대부분 아픔이나 절망, 그리고 고독한 일생을 산 인물들이 많았다.

노쉰의 본처였지만 유물 취급 당하며 일생을 살았던

주안(朱安) 이란 인물을 다룬 <주안 평전>, 러시아의 한국인 디아스포라(Diaspora: 본토를 떠나 타국에서 살아가는 공동체) 였던 '김 알렉산드라' 이야기, 만주 윤동주 묘지옆에 있는 벗 '송몽규' 의 짧았던

일생이나 체로키족의 비애를 다룬

<에코타 가족> 같은 책들에 대한 이야기가 기억에 남는다.

이 책에는 역사적으로 사회적으로 주목 받지 못하고 화려하지 않은 삶을 살다가 생을 마감 한 안타까운

사람들의 이야기가 주를 이룬다.

어쩌면 작가는 자신의 소개한 인물들에 무척이나 동질감과 연민을 느꼈던 것 같다.

그들의 아픔과 자신의 아픔이 둘이 아니였음을 느꼈던 것이 아닐까?

작가가 일찍이 경험했던 어렵고 힘들었던 삶과 책을 통해 소개 하는 주인공들의 삶이 같이 투영된 듯

하다.

이점이 나는 그녀의 서평이 '다크' 하다고 느껴진 이유라 생각된다.

그럼에도 불구하고 그녀가 소개한 책들중 읽어 봐야 할 몇 권은 바로 주문을 했다.

<낯선 경험: 陌生的经验> 과 <시간의 압력: 时间的压力> 은 중국 작가들의 책이라 중국에서 바로 원서로 읽어 볼 수 있을 것 같다.

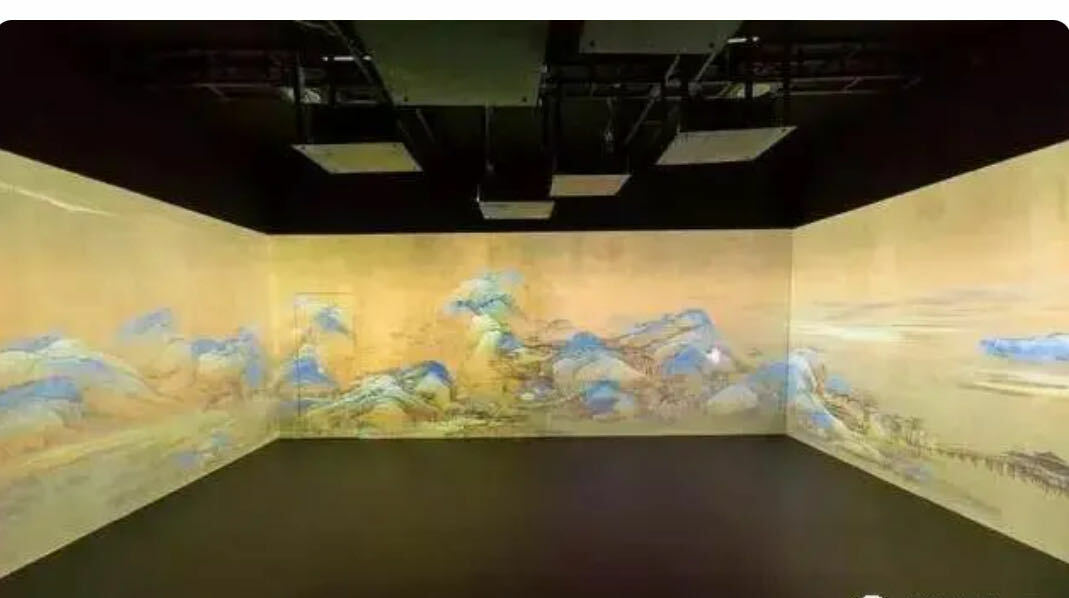

<낯선 경험> 에는 송나라 때 <천리강산도>란 12미터 짜리 회화를 그린 왕희맹(王希孟)이란 18살 소년의 작품을 소개 한다.

김미옥 작가의 책속에서는 <천리강산도> 의 그림 작품이 어떤 것인지 설명만 있지 그림이 없어서 아쉬웠다.

작가가 간절히 말하려고 하는 목소리를 찾아내는 것이 작가는 독자의

몫이라고 했지만.. (사실 그정도 찾는 것은 인터넷이 발달된 지금은 별 어려움도 아닌데...뭘...)

그래도 작가가 소개한 책속에 나오는 그림들을 소개하면서 중간중간 사진이나 그림을 삽입이라도 해줬었으면

나같은 독자들이 이해 하는데 도움이 되지 않았을까 싶다.

그점이 조금, 아주 조금 아쉽다.

(북경 고궁 박물관의 <천리강산도> )

그녀에게 위태했던 청춘은 독서로, 숨쉬기 조차 힘들 때는 오직 글쓰기로, 그렇게 자신을 일으켜 세웠다 한다.

저자에게 독서와 글쓰기는 옭죄는 삶의 해방구 였던 셈이었다.

자신이 살기 위해 읽고 쓰기를 했던 것이 삶의 열망으로 바뀐 것 처럼, 나 같은 독자에게도 독서와 글쓰기는 지금의 나를 미래에서 구원해 줄 희망이 되리라 믿는다.

그녀의 서평을 읽고 난 후, 그녀가 말하는 감으로 읽는다는 것이 무엇인지 어렴풋이 알 것 같다.

타인의 이야기 속에 가슴이 뭉클해지면 남의 인생은 남의 인생만이 아니게 됨을 느꼈다.

전혀 상관없던 상대의 삶이 내안에서 상대의 삶이 그대로 느껴지면 내가 곧 남이 되어진다.

그래서 글을 읽고 쓴다는 것은 전혀 알지 못했던 상대를 나한테 하나로 합쳐 내는 의미가 담긴 것이 아닐까?

나와 상대가 둘이 아님을 느끼는 것. 그것을 공감(共感)이라 하지 않던가?

바로 그것이 결국은 깨달음과 다르지 않은 것 이었다.

감은 온 마음으로 공감하고, 각은 온 몸으로 깨쳐야 한다.

읽기와 쓰기는 그렇게 둘이 아니었다.

그 둘은 연결이 된다.

아무도 당신의 이야기에 귀를 기울이지 않을 때, 세상에 혼자 남겨졌다고 느낄 때, 나는 글을 쓰라고 말한다. 잘 쓰고 못 쓰고는 문제가 되지 않는다. 우선 살아야 하지 않겠는가? - P5

책도 사람처럼 운명이 있어 인연이 닿는 것 같다...중략...

인연이란 강철보다 강하고 고무줄보다 유연하다.

잊었다고 잊힌 것이 아니고 버린다고 버려지는 것이 아니다.

나의 의지와 관계 없이 항상 내곁에 있었다.단지 모를 뿐. - P58

어떤 구호를 외치든 궁극의 목적은 권력이다

우리는 우리도 모르게 어떤 대상을 ‘쥐‘ 로 취급하고 있는 것은 아닌가?.

갈등을 조장하는 ‘보이지 않는 손‘에 휘둘리지 않는 방법은 깨어있는 수 밖에 없다. - P92

이 책을 읽는 동안 나는 여러 상념으로 몇 번씩 자리에서 일어나야 했다. 내가 살아온 어느 지점과 맞물린 기억 때문이었다.우리집은 왜 가난한가.나는 그 해답을 책에서 찾으려 했다. - P147

예술에서 가장 중요한 것은 지식이나 숙련도가 아니라 직관과 본능이다.

그러니 ‘고귀한 무지( 無知)로 표현된다. - P320

|