-

-

우리 봄날에 다시 만나면 - 나는 죽음을 돌보는 수행자입니다

능행 지음 / 김영사 / 2024년 4월

평점 :

책 제목: 우리 봄날에 다시 만나면(나는 죽음을 돌보는 수행자입니다.)

지은이: 능행 지음

제 목: 죽음, 일생에 단 한번 뿐인 소멸. 그러나 다시 또 생(生)으로

우리에게 탄생과 죽음은 일기일회(一期一會)이다.

즉 평생을 걸쳐 딱 한번만 맞이 하게 된다.

탄생도 딱 한번이고 죽음도 딱 한번 밖에 없는 것이다.

이번에 읽은 <우리 봄날에 다시 만나면> 에서는 잘 살아야 잘 죽는다는 도리를 일깨워 주는 책이다.

당신의 수행의 길에서 인연으로 만났던 임종을 앞둔 사람들의 생의 마지막 자락 이야기가 담겨 있다.

책의 저자 능행 스님은 비구니 스님으로 우리나라 불교계에서 최초로 호스피스 전문병원을 지으신 분이다.

능행스님은 충주 정토마을 호스피스 돌봄 센터에서 시작하여 지금은 울산 언양에 호스피스 전문 자재병원을 건립하였다.

이책은 남들이 있는 곳에선 절대 읽어서는 안 될 책이다.

나는 읽는 내내 눈에서 눈물이 끊이지 않고 흘러 내렸다.

내 가족이 죽는 것도 아닌데도

책 속에 등장하는 여러 사람들의 임종 사연 하나하나에 눈물이 맺혔다.

한평생을 장사를 하며 바쁘게 살던 노 부부가 있었는데 어느 날 갑자기 부인이 위암 말기 판정을 받게 되었다.

남편은 부인을 살리기 위해 항암 치료를 받게 하고 백방으로 몸에 좋다는 약을 구하는 노력을 했지만 그 모든 노력은 소용 없었다.

결국 마지막으로 정토 마을로 오게 되었는데 거기에서도 남편은 부인 곁에서 6개월 동안 아픈 부인 간호를 정성을 다해

했다.

남편은 그렇게 해서라도 부인을 곁에 두고 싶어 했지만 부인 입장에서는 아픈 몸이 괴로워 더 이상 버틸 수가

없었다.

부인은 얼른 몸을 벗어 던지고 싶었지만 또 한편으로는 자신에 대한 애착이 강한 착한 남편을 홀로 두고

떠날 수가 없었던 것이다.

그러던 어느 날 부인은 살짝 잠이

들었다가 꿈을 꾸게 된다.

꿈에서 부인은 극락을 본 것이다. 그곳에서는 고통도 없고 자기 몸이 다시 젊은 소녀 시절 모습으로

돌아가 있었다고 한다. 그래서 거기 남으려고 했는데 갑자기 남편에게

작별 인사를 안 했다는 생각이 났다.

그때 그녀는 남편에게 돌아가 마지막 인사를 하고 3일 뒤에 다시 오겠다며 다짐하고 꿈에서 깨어난다.

꿈을 깬 부인은 남편에게 꿈 얘길 했다. 자신이 가야 할 곳, 그 곳엔 아픔도 고통도 없는 곳이고 또한

다시 젊을 적 예쁜 모습으로 돌아가 있었다고, 그러자 남편이 그제서야 납득을 하기 시작 했다.

아픔과 고통이 없는 곳이라면 이제는 놔줘야 한다는 것을. 그리고는 3일 동안 부부는 함께 살아 왔던 순간 순간, 병으로 함께 힘들었던 순간들에 대해 대화를

나눴다..

마지막 날 부인은 남편의 품 속에서 잠들듯 편하게 저 세상으로 건너 갔다고 한다.

남편은 그때 밖에 허드러지게 핀 진달래 꽃을 따와 부인 가슴에 안기며 말했다.

"잘 가, 아픔 없는 곳이라 하니 이렇게 보내준다. 난 이제 안 운다. 다시 꼭 그곳에서 만나자."

남편은 그렇게 아내의 죽음을 통해 죽음 다음에 대한 배움을 시작했다고 한다.

<죽음은 그 죽음을 딛고 더 아름다운 삶으로 떠나는

여행과 같다.

p.25>

흔히들 목숨이란 목에 숨이 걸린 것이라고 말한다.

삶은 숨을 들여 마시고 내쉬는 순간에 있는데

목으로 숨이

들어가기만 하고 내 쉬어지지 않으면 숨은 목에 걸려 버린다. 즉, 숨 들여 마시고 내쉴 수 없는 상태.

그때 우리는 그것을 죽음이라 부른다.

그러나 육신의 죽음은 끝이 아니다.

죽음 다음에 있는 문은 육체를 가지고 들어 갈 수 있는 문이 아니다.

그래서 생에 대한 집착이 강했던 사람들은 죽음의 문으로 들어 가는 것을 두려워 한다.

그리고 자신의 죽음을 받아 들이지 못한다.

죽는 순간에도 너무나 고통스러워 하며 떠난다.

그러나 죽음을 준비한 사람들이나 수행자들은 전혀 그렇지 않다.

염불 수행만 30년을 한 어느 보살님은 죽음의 순간에 아미타불을 염 하자 아미타불이 오시는 것을 보았다고 한다. 아미타불을 만나서 손을 잡으려는 순간 엄마를

부르는 아들의 간절한 목소리에 그만 다시 이승으로 돌아 오셨다던 보살님, 그 보살님은 아들에게 다시 돌아와 잘 있으라 하고 48시간 뒤에 다시 임종을 맞았다. 임종의 순간 몸에서 나는 향 내음이 온 병실에

퍼졌다고 한다.

보통 아픈 사람의 몸에서는 냄새가 난다고 하는데 수행자의 몸에서는 향기가 난다고 하니 수행을 안 할

수가 없음을 다시 한번 여실히 느끼게 되는 일화다.

그리고 스님의 글 중 가장 기억에 남는 일화는 자재병원을 짓게 되는 계기가 된 일화일 것이다.

약 30년 전쯤 스님께서 자신의 공부를 할 려고 호스피스 일을 접기로 마음 억었을 때 전에 호스피스일을 통해

알았던 어느 수녀님 한테서 연락을 받게 되었다고 한다.

수녀님이 돌봐주시는 환자 중에 아무래도 스님인 듯한 분이 계시는데 도통 말도 안하고 몸에 손도 못 대게

해 씻기지도 못하는 환자가 있다는 것이다.

머리가 길어서 스님인 줄은 겉으로 보고는 알 수 없지만 환자가 지닌 배낭이 스님들이 쓰는 바랑과 같은

것이라 스님이라 짐작하고 자신이 아는 능행 스님께 연락을 했다는 것이다.

스님은 그 얘길 듣자 마자 곧 그 병원으로 갔다고 한다.

몸의 냄새 때문에 통풍이 되는 창가 쪽에 놓인 침대에 누워있는 환자는 도저히 스님이라 볼 수 없는 몰골로

머리도 길고 씻지도 않은 모습이라 당황했다고 한다.

그런데 보는 순간 그냥 느낌으로 그냥 스님이라고 확신을 했다고 한다.

그래서 '스님' 하고 부르자 자신이 스님인 줄 어떻게 알았냐고 묻더란다.

스님이 맞다는 걸 확인하고 이후에 누워 계신 스님의 사연을 듣게 된다.

원래 그 스님은 선방에서 수행을 하시던 비구 스님이셨는데 어느 날 폐렴이 심해져 도저히 공부를 지속

할 수가 없었다고 한다.

그 당시 스님 도반들을 통해 병원에 입원하여 치료를 했는데 도반 스님들은 그 사이에 공부 하러 선방에 들어

가시고 그 스님 혼자만 병원에 남게 되었다고 한다.

그러다 병은 심해지고 여러 병원을 전전하다가 마지막 카톨릭계가 운영하는 호스피스 병원까지 이르렀다는

것이다.

자신이 스님이라는 것을 왜 안 밝혔냐고 하니 그 스님께서는 당신이 도저히 부끄러워서 말 할 수가 없 었단다.

공부를 잘해서 도통(道通)한 것도 아니고 자신의 병 때문에 공부하는 도반 스님들에게 누를 끼치면 안 되고 또

스님이 되어 가지고 타 종교의 도움을 받는 것이 너무나 창피한 일이라 차라리 입을 다물었다는 것이다.

이때 능행 스님은 불교계에 제대로 된 병원 하나 없다는 현실을 자각 하게 된다.

능행 스님은 선방 스님의 목욕을 시키며 몸을 닦아 주는데 하염 없이 눈물이 나더란다.

수행자의 존엄이 지켜지지 않는 비참한 현실

때문인지, 비록 병든 몸이지만 수행자의 몸에서 느끼는 수행력에 감동해서 인지는 알 수 없으나 그 눈물의 의미는 스님만이 알 것이다.

그리고 머리도 다시 삭발하고 승복을 구해와 스님에게 다시 입혀 드리니 온 몸에서 빛이 나더 란다.

그동안 아무말도 하지 않고 씻지도 않아 알게 모르게 무례하게 대했던 병원 관계자 모두가 놀랐고 스님께 사과를 했더란다.

그리고 그전에 그 비구스님을 위해 기도를 올려 주었던 신부님과 수녀님들 까지 와서 사과를 했다고 한다.

그렇게 비구스님은 임종을 앞두고 능행 스님에게 자신의 유언을 말한다.

불교계에서도 호스피스 전문 병원 하나만 지어 달라고, 능행 스님은 자신은 능력도 안되고 돈도 없는데 어떻게 짓냐고

못한다고 했단다.

<원만 세워, 원만 세우면 돼.p.96>

원(願: 원할 원), 불교의 원은 소원과는 차원이 다르다. 소원은 자신이 바라고 소망하는 일이 이루어

지게 바라는 것이다. 어쩌면 비는 것 같은 기복적인 성향이 있다.

하지만 불교에서 원은 세우는 것이라고 표현 한다.

원은 되게 해 달라고 비는 행위가 아닌 것이다. 자신이 본래 가지고 있는 근본 마음을 일으켜 세우라는 것이다.

아마도 원은 세우는 순간 무위법이 자동으로 작동하게 되는 것이 아닌가 싶다.

자신의 육체가 지수화풍으로 점차 흩어져 가는 순간까지 선방 스님은 능행 스님에게 원만 세우라고 하셨다.

이 대목에서 그 당시 상황이 생생하게 느껴 졌다. 원만 세우라는 말씀에 가슴을 때리고 눈은 더 이상 눈물을 담을 수 없게

했다.

능행 스님은 최선을 다하겠다고 했지만 자신이 어떻게 지을 수 있는지 확신이 없었다고 한다.

그러자 비구스님은 자기가 죽어서 라도 스님

곁에서 도와

줄 테니 꼭 지어야 된다고 했단다.

수행자는 그렇게 마음을 내고 몸을 벗었다.

또한 스님이 세우라고 한 원은 실제로 능행스님이 세우게 되는 중요한 계기가 되었다.

나중에 유튜브에서 조현 기자와 이때의 상황을 말씀 하시는 능행스님 인터뷰를 따로 보았다.

책에는 안 나오지만 그때 선방 스님은 자기가 죽어서 라도 곁에서 돕겠다며 자신은 병원을 지을때 까지 몸

받는 것을 미루겠다고 했단다.

나중에 병원을 세우게 되면 자신은

의사로 다시 태어나겠다고 했 단다.

자기가 비록 타종교의 병원에 있었지만 그 병원에서 만난 의사들이 너무나 훌륭해서 다음 생에는 꼭 의사로

태어나겠다고 발원을 했다고 한다.

그리고 자신은 꼭 의사가 되어서 다시 돌아오겠다고 능행 스님께 말 했다고 한다.

생과 사를 둘로 보지 않는 게 불교의 생사관 이지만 현실적으로 존엄한 죽음에 대해 불교계가 좀 더 고민해 봐야 하는 대목인 것 같다.

이런 의미에서 이 책을 통해 알게 된 자재병원을 지으신 능행스님 원력에 두 손 모아 합장을 드리게 된다.

우리나라 불교는 선불교(禅佛教)가 대세라 공부하다 죽는 것을 최고로 삼는다.

그러나 이것도 치우쳐서는 안되는 것 같다. 고정된 게 없는데 수행자라고 해서 죽음을 다 초월해야 하는 것인가? 삶이 중요하듯 죽음을 대하는 것도 초월이란 말로 포장해서는 안되는 것이다.

수행자가 여법(如法)하고 존엄한 죽음을 맞이할 수 있는 제도적 장치도 필요한 게 맞는 것 같다.

책을 읽으면서 스님이 지켜 봤던 많은 죽음의 사례 중에서 일반인일 수록 죽음에 대해 미리

생각해 놔야 된다는 것을 느꼈다.

스님들이야 수행자이니 죽음을 생과 더불어 하나의 관문으로 여기지만 일반인들은 그렇 질 못하다. 그러니 그럴수록 더욱 수행자 같은 마음으로

살아야 된 다는 것이 느껴졌다.

떠날 때 잘 떠날 수 있어야 한다.

그러니 사는 것도 잘 살아야 잘 떠날 수 있을 것이다.

탄생과 죽음을 한 단어로 표현 하면 삶이 된다.

삶이라 해서 사는 것 만을 의미하는 것은 아닌 것 같다.

사는 것이 곧 죽으러 가는 것이니 삶 속에 이미 죽음도 포함 된 것이다.

그래서 옛 선사들 께서는 생사는 하나라고 하신 것이다.

내 나이 50, 죽음이 언제 올지 어찌 알 겠 는가?

지금 당장 죽는다 하면 나는 여여(如如)하게 죽음을 맞이 할 수 있을까?

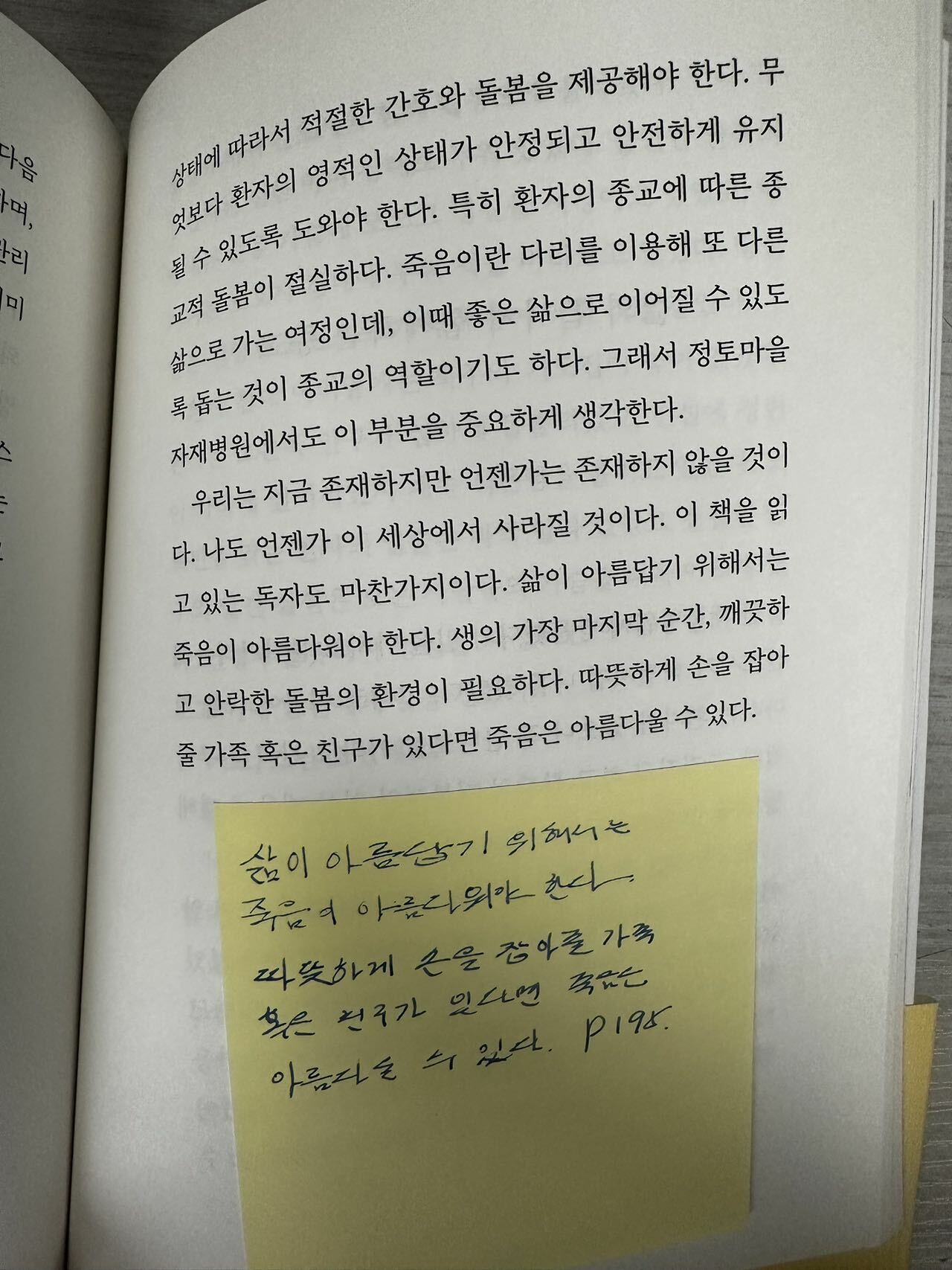

잘 죽을 수 있게 지금 이 순간, 잘 살아야 겠다.

아니 잘 살기 위해 잘 죽어야 겠다.

맞다. 원을 세워야지.

살고 죽는 것에 끄달리지 말자.

여여하게 살다 여여하게 돌아 가자.

<일체유위법 여몽환포영 여로역여전(一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電)

일체 물질 세계는 환상 같고 물거품 같고 이슬 같고 번개 같으니

응작여시관(應作如是觀)

응당 내가 있어서 상대가 있음이라. 용도에 따라 닥치는 대로 내면에 놓고 관 할 지어다.>

대행 스님의 뜻으로 푼 금강경 중에서 ...

내가 어디서 어떤 모습으로 생의 마지막을 맞게 될지 미리 생각해두어야 한다. - P100

우리는 이생에서 뜻을 가져야 한다. 열심히 수행하고 죽음에 대해 배우면서 지금 이 순간을 최고의 기회로 삼아야 할 뿐만 아니라 죽음 역시 최고의 기회로 삼아야 한다. - P105

죽음 앞에 당당하려면 자신의 삶 앞에 당당해야 한다.

어떤 이유로 죽는냐가 아니라 어떻게 죽는냐가 더욱 중요하다. - P126

용서는 아름다운 선물이다... 중략...

죽음 앞에서 하는 용서야 말로 진정한 자기 수용의 과정이다. - P149

윤회를 통한 재생의 삶은 선택이다.

다음생에 어떤 존재로 다시 태어나고 싶다는 욕망을 일으키는 순간 자신이 살아온 습기에 따라 그대로 이 세상에 재현 되는 것이다.

삶의 질이 곧 죽음의 질이며

죽음의 질이 곧 그 다음 생의 질적 기반 입니다. - P12

|