읽고도 몇 날 며칠을 공백으로 두고 못쓰는 책들이 상당하다.

미쳐 와 닿지 않는 것도 있고, 주제랄지.. 내가 보고 싶은 부분이

찾아지지 않을 때, 딱히 내 것이라는 느낌이 들지않으면 도무지 글이 별 것없는

독서록

일 뿐여도 계속 빙빙 돌고돈다. 아님, 할 말과 하고 싶은 말 사이에서 진심을 숨겨야

할

때도, 시간만 걸리고 제자리 걸음이기 일 쑤... 책을 읽어도 괴로울때는

그럴때..

이 책의 경우도 넘기기가 힘들면서 정리하기가 어려운 책 중 하나,

그러다. 그 넘기기 어려운 포인트 자체가 바로 내가 넘어야 하는 삶의 고비

같은 걸로 인식이 되고, 이 걸 넘어서라고 이런 구성을 부러 한 모양

이구나,

하는 , 참, 주관적 시점인 생각을 했더랬다.

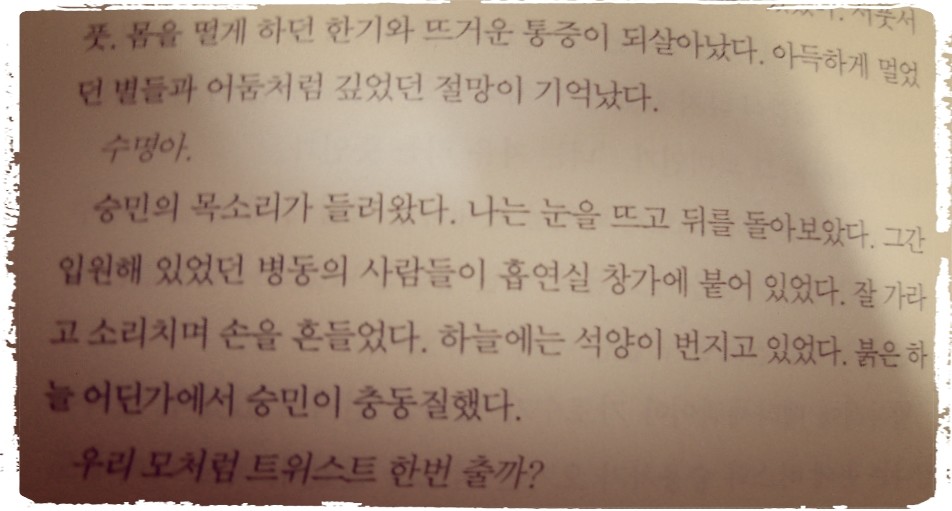

작가가 직접 병원에 가서 현지 생활등을 해 가며 취재까지 해서 쓴

소설이기에

이정도로 묻어난 것이라고 , 하니 나중이 더 뭉클하고 아프고 그랬던

기억.

왜, 제목이..그런가..하는 걸 놓고 늘 ..고심을 하는데.. 다 읽으니

가슴이 얻어 맞은 듯 해서 그래 니들이 쏴라 (뭐..의미는 달라도)

하게되서..

그냥, 웃어버렸다.

당신들의 여름이 이처럼 뜨겁고 반짝이길,