-

-

하루 한 장 나의 표현력을 위한 필사 노트 - 뭉툭한 생각을 정교하게 다듬어주는 표현력 되찾기 ㅣ 하루 한 장 필사 노트

유선경 지음 / 위즈덤하우스 / 2025년 11월

평점 :

*출판사로부터 도서를 제공받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.

엄청난 사랑을 받으며 필사 열풍을 이끌었던 <하루 한 장 나의 어휘력을 위한 필사 노트>의 후속작이 나왔다. 전작이 '어휘'에 집중했다면, 이번에는 '표현'에 중점을 둔 문장들로 꾸렸다. 책 자체도 예쁘고, 필사하기에 좋게 쫙쫙 잘 펴지는 양장본인데다, 구성이 매우 뛰어난 책이었다. 이 책은 단순히 좋은 문구들만 모아서 베껴 쓰는 개념이 아니라, 필사를 조금 더 효율적으로 활용할 수 있는 구체적인 방법들이 단계별로 제시되어 더 좋다. 표현과 친해지는 첫 번째 단계를 시작으로 표현력을 기르는 비결인 짜임새와 비유에 대해 배워보고, 마지막으로 표현력이 주는 힘을 느낄 수 있는 문장들을 필사하는 것으로 구성되어 있다.

이따금 빤히 아는 낱말인데 소리 내어 말하거나 손으로 쓸 때 새삼 낯설게 느낀 경험이 있을 것이다. 아는데 막상 말이나 글로 사용하려니 어색하다면 듣고 보기는 했어도 입이나 손과 같이 몸을 써 사용한 경험이 적기 때문이다. 이 책과 함께 문장을 눈으로 읽고, 그 문장으로 입으로 소리 내 다시 읽어 보자. 종이에 옮겨 쓸 때는, 쓰고 있는 글자를 동시에 나지막이 소리 내면서 필사하면 더 좋다. 어감을 익히는 데 말소리만큼 좋은 것이 없으니 말이다.

트리나 폴러스 <꽃들에게 희망을>, 이디스 워튼 <순수의 시대>, 허수경 <가기 전에 쓰는 글들>, 프리드리히 니체 <나의 행복, 윌리엄 셰익스피어 <폭풍우>, 이제니 <사과와 감>, 롤랑 바르트 <사랑의 단상>, 찰스 다윈 <종의 기원>, 욘 포세 <아침 그리고 저녁>, 김현 <말들의 풍경>, 알베르 카뮈 <티파사에서의 결혼>, 은희경 <아내의 상자>, 헨리크 입센 <유령>, 정세랑 <덧니가 보고 싶어>, 대실 해밋 <몰타의 매>, 페르난두 페소아 <불안의 서>, 더글라스 케네디 <빅 픽쳐> 등 저자가 고심해서 고른 문장들은 마치 종합선물세트처럼 다양한 장르를 넘나들며 만들어졌다. 눈으로 읽는 것만으로도 힐링이 되는 시간이었고, 천천히 필사를 하며 마음에도 담는 시간이었다.

유선경 작가는 30년 넘게 매일 글을 쓰고 있으며, 1993년부터 라디오 방송에서 글을 썼고, 일주일에 5권 이상 책을 읽는 다독가이기도 하다. 또한 중학생 때 처음 필사하기를 시작했고, 열아홉 살 때부터 본격적으로 노트에 옮겨 써서 그 분량만 10포인트로 1,500매에 달한다고 한다. 그렇게 오랜 시간에 걸쳐 쌓아온 노하우와 데이터를 담은 것이기에 여타의 필사책들과는 뚜렷하게 다르다. 단순히 좋은 문장을 옮겨 쓰는 데 그치지 않고 자신의 언어로 재구성하여 표현할 수 있게 구체적으로 알려주기 때문이다.

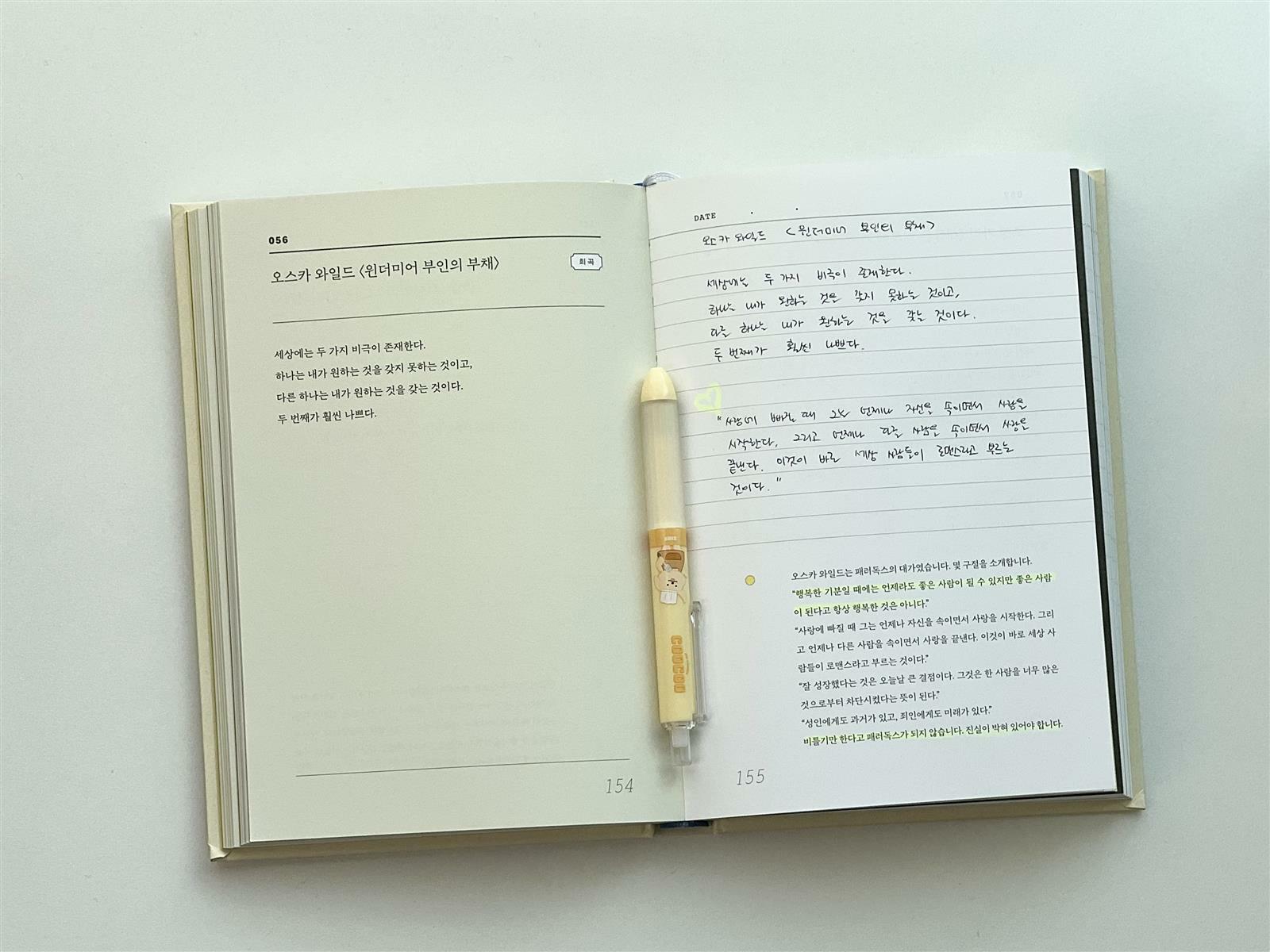

책의 왼편엔 저자가 직접 고른 문장들이 있고, 오른편엔 필사를 할 수 있는 공간과 그 아래에 저자가 쓴 메모가 있다. 메모에는 해당 표현에 대한 추가 설명과 작품에 대한 배경, 필사를 더 와닿게 하는 방법 등 표현력을 기를 수 있는 저자의 상냥한 가이드가 담겨 있다. 단순한 기록을 넘어 창작이 되려면 사유가 필요하다고 조목조목 짚어주고, 필사하기 전에 꼭 소리 내어 읽으라고 당부하며 글의 짜임새와 운율을 느낄 수 있는 방법을 알려준다.

저자는 이 책에서 인간의 본질을 '호모 엑스핑고(Homo expingo, 표현하는 인간)’라고 명명했다. 인류가 이토록 번성한 비결은 고립이 아닌 협력에 있고, 이를 가능하게 한 도구는 이심전심이 아니라 언어라는 표현이었다고 말이다. 우리는 누구나 타자의 생각이나 느낌을 알고 싶어 하고, 자신의 생각이나 느낌을 알리고 싶어 한다. 이해해야 표현할 수 있고, 표현해야 이해할 수 있다. 그리고 이해력과 표현력을 늘릴 수 있는 가장 효율적인 방법은 책 읽기와 필사이다. 저자는 각 장 사이사이 '호모 엑스핑고로서 표현하기'라는 코너를 별도로 만들어 두었다. 필사 노트를 차례로 따라가는 동안, 스스로의 글을 써볼 수 있도록 다양한 미션을 준다. 직유나 은유 등의 비유법을 써서 이루고 싶은 소망 등을 표현해보기, 당신 생애에 가장 아름다운 '잇다'의 순간을 떠올리고 그 존재를 표현해보기 등등 뭉툭한 생각을 정교하게 다음어주는 표현력을 배우고 실천해 볼 수 있도록 도와준다.

읽기가 경험이라면 필사는 체험이다. 이 책에 수록된 동서고금의 작가들이 내놓은 문장들을 매일 필사해보며 표현력을 길러 보자. 저자가 제안하는 필사 방법은 이렇다. 먼저 문장을 눈으로 읽고, 그 다음 입으로 소리 내어 다시 읽어보고, 그 다음에 옮겨 쓴다. 쓰고 있는 글자를 동시에 나지막이 소리 내면서 필사하면 더 좋다. 차근차근 이 책이 이끄는 대로 따라가기만 하면 된다. 필사하기 딱 좋은 계절, 읽고 쓰는 시간을 통해 어휘력 너머, 표현의 깊이를 채워보자!