-

-

듣다 ㅣ 하다 앤솔러지 4

김엄지 외 지음 / 열린책들 / 2025년 11월

평점 :

*출판사로부터 도서를 제공받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.

애실은 말하고 들었다.

그것을 처음 배우는 사람처럼. 거기에서 즐거움과 유쾌함을 이제 막 발견한 사람처럼. 맞다. 두 사람의 대화에는 그런 힘이 있었다. 그녀는 기뻤다. 자신에게 위로와 위안을 주는 이 소통이. 자신 또한 누군가에게 그런 것을 줄 수 있다는 사실이. 현서가 자신과는 상반된, 어떤 감정을 품고 있을 거라고는 상상하지 못했다. - 김혜진, '하루치의 말' 중에서, p.49

애실은 어머니가 발목이 부러져 깁스를 하게 되자, 연차를 내고 고향집에 내려간다. 주말마다 어머니를 만나러 가다 보니 그곳에서 몇 달 지내도 좋겠다는 생각이 들었고, 그러다 고향으로 돌아와도 좋겠다는 생각이 든다. 그렇게 애실은 어머니가 20년 넘게 꾸려 온 이불 가게를 도맡아 하게 된다. 애실은 사는 동안 그래 왔듯 큰 기대 없이, 욕심 없이 가게를 지켰다. 그러다 이불을 사러 온 손님 현서와 이야기를 나누고, 점점 가까워진다. 우정이 싹트게 된 거였다. 현서는 애실보다 다섯 살이 많았고, 일주일에 서너 번 그녀와의 대화가 애실의 일상에 활력을 불어넣는다. 두 사람은 함께 저녁을 먹고, 대화를 나누며 점점 더 친밀해진다. 하지만 얼마 뒤, 현서가 자신이 생각했던 것과는 다른 사람이었다는 것이 밝혀진다.

김혜진 작가는 <하루치의 말>이라는 이 작품을 통해 '상대의 감정을 헤아리고, 공감하려 애쓰고, 적절한 반응을 건네는 것까지 포함'된 것이 우리가 일상에서 누군가와 귀 기울여 듣고, 말하는 행위라고 말한다. 그런 의미에서 <듣는 일>은 절대 수월하지 않다고 말이다. 애실은 현서의 실체와 마주하고 나서 생각한다. 살아오며 만나 온 사람들, 마음과 시간을 나눈 사람들, 한순간 멀어진 사람들, 이유도, 까닭도 묻지 못하고 끝나 버린 관계들에 대해서 생각한다. 그리고 다 기억나지도 않는, 다시 주워 담을 수도 없는 말들을 생각한다. '듣기'라는 것이 단순히 소리를 받아들이는 행위가 아니라는 것을 고스란히 느끼게 해준 작품이었다. 말하는 사람과 듣는 사람 사이의 균형이 무너지는 순간에 대해서도 말이다. 내가 그 동안 가까운 이들에게 했던 말들과, 내가 들어왔던 그들의 이야기들도 이런 거였다면 참 슬플 것 같다는 생각도 들었다. 이 책에 수록된 다섯 편의 이야기들은 각기 다른 방식으로 '듣는다'는 것의 의미에 대해서 사유할 수 있는 시간을 주었다.

「일하기 싫으면 안 해도 되는 거예요, 그거?」

갑자기 말문이 막혔다. 점점 줄어 가는 통장 잔고와 막막한 앞날이 머릿속을 스쳤고, 순간 집중력이 흐려져 날아오는 공을 놓쳐 버렸다. 흙바닥 위를 데구루루 굴러가는 공을 멀뚱멀뚱 바라보았다.

「하기 싫은 것도 참고 하는 게 어른이잖아요.」

나는 공을 주우러 가며 답했다.

「그래, 그게 어른이지. 그런데 싫은 것도 정도가 있는 거야. 너무 싫으면 그건 어쩔 수 없는 거다.」 - 서이제, '폭음이 들려오면, 중에서, p.130

다섯 명의 소설가가 하나의 주제로 함께 글을 쓰는 열린 책들의 '하다 앤솔러지' 네 번째 책이다. 이 시리즈는 우리가 평소 하는 다섯 가지 행동 즉 걷다, 묻다, 보다, 듣다, 안다, 라는 동사를 테마로 진행되고 있다. 그 네 번째 책 <듣다>에는 김엄지, 김혜진, 백온유, 서이제, 최재훈 작가가 참여했다. 이번 시리즈는 다섯 편의 이야기들이 고루 재미있었다. 가장 분량이 많은 백온유 작가의 <나의 살던 고향은>이라는 작품은 생각지도 못하는 방향으로 전개되는 서사가 대단히 흥미로웠고, 김혜진 작가의 <하루치의 말>은 '듣다'라는 동사를 가장 일상적으로 와 닿게 풀어낸 이야기였고, 서이제 작가의 <폭음이 들려오면>은 일상 속 소음에서 시작해 '제대로' 듣는다는 것의 의미에 대해 생각해 볼 수 있게 해주는 이야기였다.

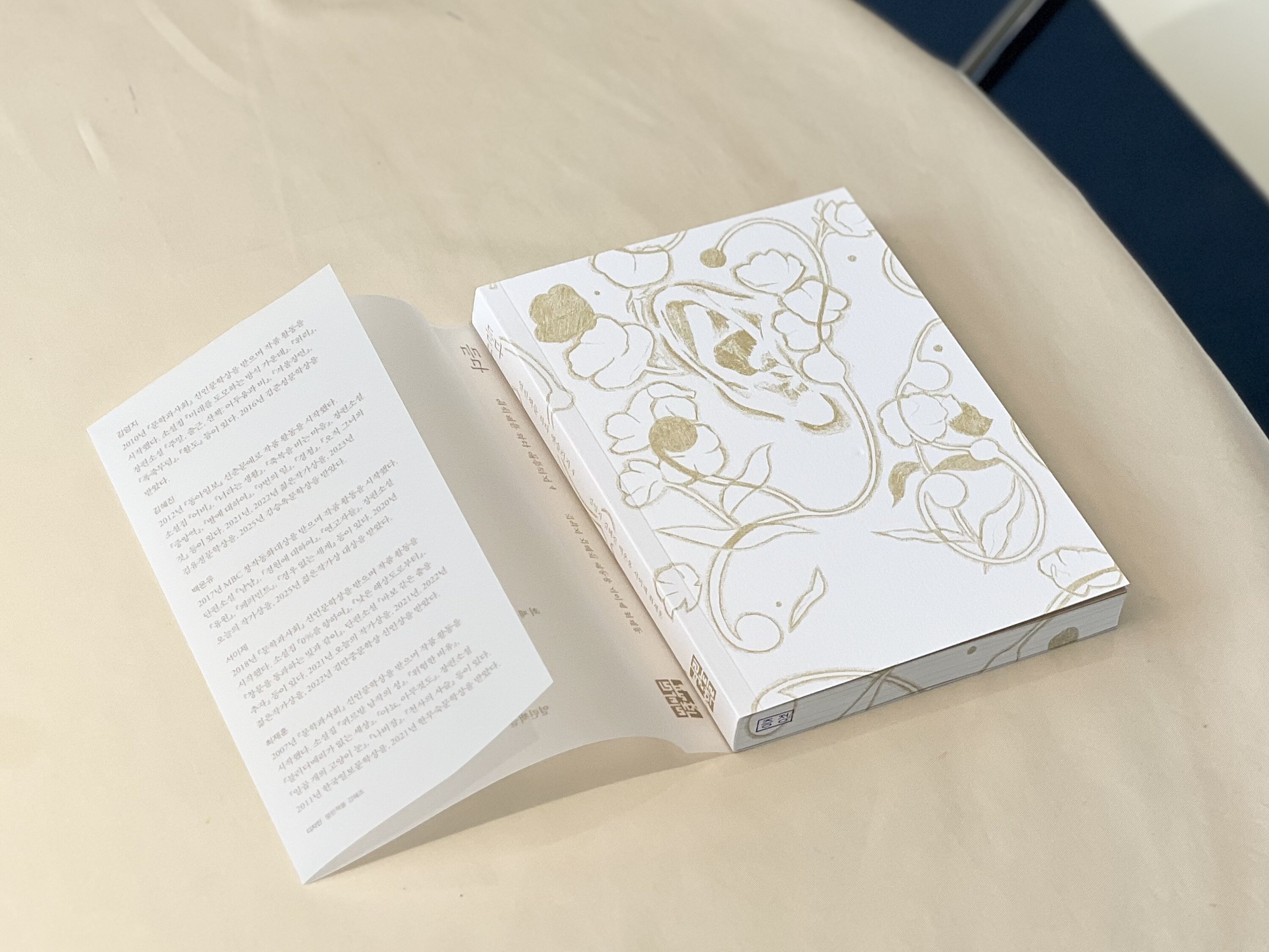

자신만의 색깔이 뚜렷한 다섯 작가들의 다양한 작품을 만날 수 있다는 것이 앤솔러지만의 매력이 아닐까 생각해 본다. 어떤 작품은 잘 읽히고, 어떤 작품은 잘 와닿지 않고, 또 어떤 작품은 공감되고, 어떤 작품은 시간 가는 줄 모르고 빠져 들어 읽게 되니 그야말로 종합선물세트같은 책이 아닐까 싶다. 이 시리즈의 가장 큰 장점은 외관이 매우 아름답다는 것이다. 반투명한 트레싱지로 된 표지가 아름다운 이 시리즈는 책배와 위, 아래에 프린트가 함께 되어 있어 책의 물성이 얼마나 중요한지 고스란히 보여준다. 그래서 시리즈별로 한 권씩 모으기 딱 좋다. 시리즈 다섯 번째 책인 <안다>도 벌써 출간이 되어 곧 읽어볼 예정이다. 마지막 작품 <안다>에는 정이현, 조경란 작가의 작품도 포함되어 있어 더욱 기대 중이다. 어서 만나봐야겠다!