-

-

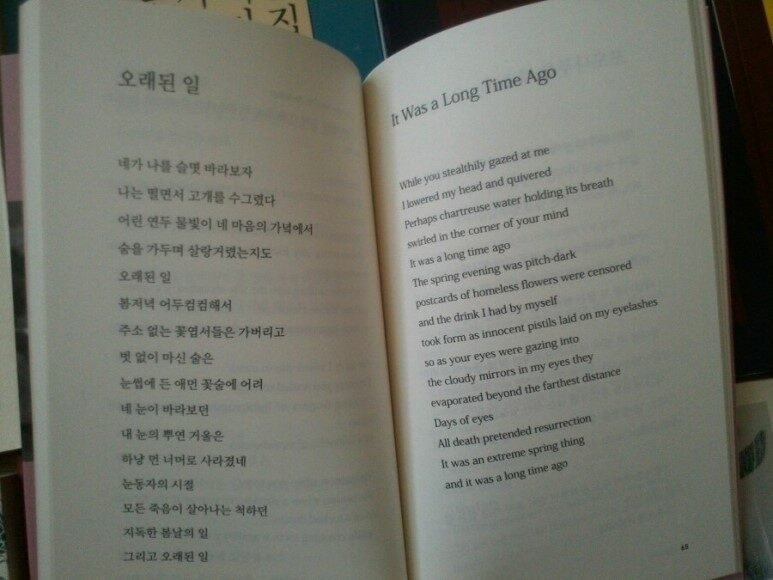

허수경 시선 ㅣ K-포엣 시리즈 4

허수경 지음, 지영실, 다니엘 토드 파커 옮김 / 도서출판 아시아 / 2017년 12월

평점 :

당신의 눈 속에 가끔 달이 뜰 때도 있었다 여름은 연인의 집에 들르느라 서두르던 태양처럼 짧았다

당신이 있던 그 봄 가을 겨울, 당신과 나는 한 번도 노래를 한 적이 없다 우리의 계절은 여름이었다

(레몬 中에서, 허수경)

시를 읽는 밤은 어두웠다. 바람을 막느라 헌 이불을 창문 위에 걸어 놓고 난로 불을 들키지 않으려고 붉은 전등을 켜두었다. 바깥에서 보면 방 안의 붉음은 희미했다. 눈이 침침해져 눈물을 흘렸다. 슬프지 않은데도 눈물은 자주 터져 나왔다. 슬프지 않아서 눈물은 더욱 억울했다. 저녁의 허기를 달래려고 시장에 갔다가 서점에 들어가 몇 만 원어치의 시집을 사서 돌아오던 밤이었다. 시인이 되지 못했기에 시를 읽었다. 시인이 되는 것의 의미를 지워갔다. 내가 쓴 시들이 아니어도 시집은 내 것이었다. 한 끼 식사와 맞바꾼 시집들에 이름을 적고 날짜를 적었다. 책꽂이에 꽂힌 시집을 꺼내 들면 겨울의 기억이 와락 몰려왔다.

하루가 지났을 뿐인데 나이를 먹고 내야 할 세금의 액수가 불어났다. 건강보험료가 오르자 공단에 전화를 걸었다. 재산 없음, 직업 없음, 자동차 없음을 증명하고 나니 하루가 지나있었다. 얼굴을 알지 못해도 이야기는 술술 나왔다. 없음이라는 항목에 체크를 하기 위해 나의 가난과 나의 어리석음을 증명했다. 시집을 꺼내 밑줄을 쳤다. 난해한 시는 읽지 못했다. 읽어도 알 수 없는 시들은 관공서에 내야 할 서류의 문장들 같았기 때문이다. 열심히 들여다보아도 서류 속 문장들을 독해할 수 없었다. 마음에 드는 문장을 고르는 것으로 시를 읽었다. 시어에 동그라미를 치고 시인의 말을 여러 번 읽어나갔다. 시집 뒤에 실린 해설을 읽다가 잠드는 것으로 겨울을 보내고 봄을 맞이하였다.

전화를 기다렸다. 간단한 안부 문자라도 좋았다. 광고 문자도 오지 않아 종일 전화기는 잠잠했다. 침묵을 강요당한 사물들을 바라보며 서쪽으로 지는 해를 아쉬워했다. 서쪽을 보고 있는 집에서 겨울 해는 짧았고 여름 해는 길었다. 춥고 더웠다. 지구의 자전 방향을 바꿀 수 있다면. 따뜻하고 시원할 것이었다. 책들이 사방의 벽을 에워쌌다. 여름이 되자 낡은 책들을 꺼냈다. 마당 위의 평상에 놓아두고 읽었다. 지붕 위에 물을 뿌리면 비가 내리는 것 같았다. 연습장 한 권을 꺼내 오늘의 시를 쓰기 시작했다. 내가 한 편을 쓰면 너도 한 편을 쓴다. 두 편의 시를 나눠가지는 오늘.

서는 것과 앉는 것 사이에는 아무것도 없습니까

삶과 죽음의 사이는 어떻습니까

어느 해 포도나무는 숨을 멈추었습니다

사이를 알아볼 수 없을 만큼 살았습니다

우리는 건강보험도 없이 늙었습니다

너덜너덜 목 없는 빨래처럼 말라갔습니다

(포도나무를 태우며 中에서, 허수경)

내륙의 여름은 전쟁이었다. 개미에 물려 허벅지가 부풀어 오르고 냉장고 안의 음식이 상했다. 땀을 흘리며 밥을 먹는 대신 시집을 냉장고 안에 넣었다. 차가운 시집을 꺼내 말랑해진 종이를 넘기며 시베리아를 상상했다. 비에 젖은 책들을 들여놓고 토란 잎들에 떨어지는 빗방울을 가지고 싶었다. 실체가 있어도 만져지지 않는 비애였다. 그리움은 숨길 수 없었다. 그때까지 아무도 연락해오지 않았다. 뚱뚱한 사람은 슬픈 사람이다. 고독과 외로움이 쌓인 사람이다. 당신이 혼자라는 것을 잊기 위해 맹렬히 음식을 사랑한 사람이다. 사랑은 그늘로 당신을 데리고 간다. 처진 뱃살을 주무르며 태양을 바라본다. 우주 안의 먼지, 출발선에 서서 뛰어가는 아이들을 바라보는 나중에 도착한 별빛.

숨어서 단팥빵을 먹으며 문학을 시작한 뚱뚱한 어린 소녀, 허수경 시인의 산문집에 그려진 그 소녀의 저녁. 시인의 어린 시절 속 모습에서 출발한 문학이라는 실존. 숲속 나뭇잎에 적혀 있을 것 같은 시들. 허수경의 시는 참혹한 아름다움을 시를 쓰지 않고는 보낼 수 없는 한 시절을 그리고 있다. 붉은 불빛 아래에서 읽었고 벌레들과 싸우며 시집 여백에 경상도 사투리로 적힌 시를 옮겨 적었다. 진주 남강의 저녁은 더위를 피해 나온 사람들로 가득했다.

한국어로 쓴 시들은 영어로 옮겨졌다. 어떤 이에게 한국어는 그림으로 보일 것이었다. 독일에 사는 시인이 모국어와 고향의 말을 잊지 않기 위해 가끔 우리에게 '술 냄새가 나는 오래된 날씨를'(돌이킬 수 없었다 中에서, 허수경) 보내온다. 술 냄새 나는 날씨를 받아들고 고개를 숙이고 가로등이 없는 길로만 걷는다. 기차역에 앉아 도착하지 않은 소식을 기다린다. 퇴근이 늦은 누군가의 집에 불이 켜지자 안심한다. 불이 켜지고 어두워지는 순간을 목격하는 일들이 허수경의 시를 읽는 이유가 된다. 켜졌다가 꺼진다. 세계의 뉴스는 전쟁과 소요의 일들을 기록하느라 시 한 편 실을 수 없었다. 어린 소녀와 죽어가는 인간의 말을 해독하려는 안간힘이 시인의 기록으로 남았다.