-

-

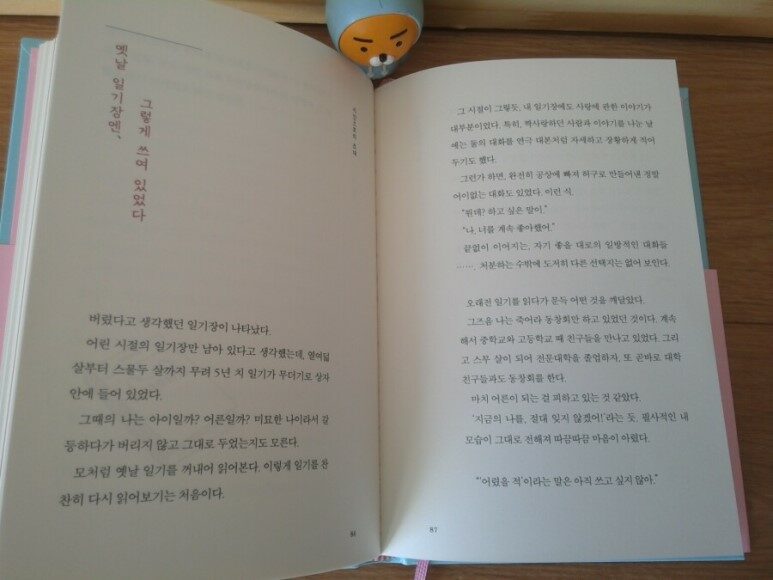

그렇게 쓰여 있었다 - 어렸을 적이라는 말은 아직 쓰고 싶지 않아, 일기에는…

마스다 미리 지음, 박정임 옮김 / 이봄 / 2017년 10월

평점 :

마스다 미리의 산문집 『그렇게 쓰여 있었다』의 서문은 '이 세상에는 자신을 닮은 사람이 최소한 세 명은 있다고 한다'로 시작한다. 과연 그럴까 하고 생각해보니 마스다 미리처럼 나와 닮은 사람으로는 엄마가 떠오른다. 말하는 것과 생활 방식이 똑같다. 그리고 카카오 프렌즈의 라이언이 생각난다. 안경 쓴 라이언은 나랑 정말 닮았다. 생각이 없을 것 같은 멍한 표정이 비슷하다고 친구가 말해주었다. 자세히 보니 닮았다! 오래 보고 자세히 봐야 예쁘고 사랑스러운 것이 진짜다고 느낀다. 하나를 더 찾아야 하는데 이건 다시 고민해봐야겠다.

곳곳에 나를 닮은 사람과 물체가 존재하는 모양인데, 그 수가 세 명 또는 세 개를 훌쩍 넘는다.

하지만 나라는 인간은 이 세상에 단 한 명밖에 없다. 세계 어디를 찾아봐도 진짜 나는 하나인 것이다.

비슷한 나들은 많지만 정작 나라는 인간은 한 명뿐인 것이다. 닮은 것들이 나를 만들어간다. 이 세계에는 내가 좋아하는 것들이 있고 좋아라고 느끼면 그만이다. 왜 좋아하고 왜 집착하는지 이유를 물어온다면 담백한 대답을 해줄 수가 없다. 나와 닮은 것들을 찾아가는 여행, 책을 읽는다는 것은 이 세계를 살아가야 하는 이유들의 대답을 듣는 것이다. 마스다 미리의 글과 만화를 읽는 동안 나는 좋아하고 공감할 수 있는 것들을 찾아서 기쁘다.

그녀가 좋아하는 달고 예쁜 모양의 디저트를 알아가는 것이 즐겁고 운동화계의 롤스로이스는 무엇인지 확인하고 위시리스트에 담을 수 있어서 행복하다. 일기장처럼 가벼운 책, 『그렇게 쓰여 있었다』를 읽으며 마스다 미리의 일상과 시간들을 한국의 독자인 나는 나라와 언어를 초월해서 함께 공감할 수 있는 것이다. 지금도 일기를 매일 쓴다. 사소해서 나만이 볼 수 있고 나만이 쓸 수 있는 내용들로 가득하다. 고등학교 때 쓴 일기장을 아직도 가지고 있는데 가끔 들춰보면 부끄러워 얼굴이 빨개진다.

"'어렸을 적'이라는 말은 아직 쓰고 싶지 않아."

내 일기에는 그렇게 쓰여 있었다. 그 말을 쓰게 되면, 어른의 세계로 밀려날 것 같아 두려웠던 걸까?

빨리 어른이 되고 싶었다. 교복 입는 것이 싫어서 일부러 체육복을 입고 등교했던 비뚤어진 나. 정문 앞에 계신 선생님을 모른 척할 수 없어 불량한 표정이어도 인사는 열심히 했던 나. 어른의 세계로 먼저 들어 싶어 또래 친구들과는 어울리지 않고 겉돌기만 했던 나. 일기장에는 그때의 불안과 반항이 쓰여 있었다. 아이의 세계에서 어른의 세계로 밀려나도록 스스로 등을 떠밀었다.

지금 생각해도 그때는 나를 이루고 있는 것들이 불안정해서 지구의 자전축만큼이나 모나고 기울어진 시간들에서 허우적거리고 있었다. 어른이 돼서도 감정의 축은 기울어져 있으나 그때보다는 덜하다. 누군가는 아이의 시간을 추억하기도 하는데 나로서는 어른이 된 지금이 더 소중하다. 알고 있다. 불안하고 어두워도 아이의 시간을 거쳤기 때문에 밝고 환한 어른으로 살게 된 것이라고. 지나고 나면 추억이고 그리운 것이라고.

어른의 세계에서 시간은 빠르다. 1월 1일과 12월 31일은 가깝고 나이의 앞자리 수는 금방 변한다. 일기장을 빼곡히 쓰면서 우울을 달랬던 아이는 책을 읽으며 나를 스쳐 갔을지도 모를 고통을 잊어버리는 어른으로 바뀌어 있다. 좋아하는 작가의 신간을 살 수 있을 정도의 능력이면 됐다고 가난한 나를 위로한다.

"저기, 립스틱을 사러 왔는데요. 좀 골라주실래요?"

밝게, 그리고 정중하게 말한다. 상대방이 친절하게 대해주기를 바라는 마음에서다.

타인에게는 과하게 친절하다. 모르는 사람일수록 더욱 친절하게 말한다. 굽신거린다고 비아냥을 듣기도 하지만 마스다 미리의 말처럼 상대방이 친절하게 대해주기를 바라는 마음에서 그런 것이다. 백화점 매장에 가서 옷이 아닌 화장품을 사기로 한 그녀는 점원의 친절한 응대에 화장품 세트를 사버리고 만다. 물건을 팔기 위한 친절이지만 상대가 나에게 진심을 다하고 있구나 생각하면 수고로움까지 생각해 나 역시 물건을 모두 사버린다, 적정한 가격에 한해서라면. '어른다운 쇼핑'을 한 그녀는 '요즘 스타일'의 화장을 한 얼굴로 집에 간다.

대도시의 큰 백화점에 간 적이 있다. 사람들과 물건들로 빼곡한 그곳에서 한동안 멍하니 있었다. 너무 광활하고 넓어서 내가 과연 물건을 골라 살 수 있을까 생각이 들 정도였다. 압도당했다고 생각하면 된다. 반짝이는 물건과 향기와 열심히 들여다봐야 헤아릴 수 있는 가격에 대해. '어른다운 쇼핑'은 하지 못하고 아이보다는 큰 청소년다운 쇼핑을 했다. 전부 사 버리기엔 돌아갈 길이 걱정이기도 했고 계획하지 않은 지출을 하기엔 지갑의 상태는 어른답지 못했다. 친절한 응대에 사야 할 것들은 샀다. 집으로 돌아와 정리를 하고 집 앞 마트에 가서 익숙한 배치에 놓인 물건들을 보며 편안함을 느꼈다.

마스다 미리의 작업실에는 두 개의 책상이 놓여 있다. 『그렇게 쓰여 있었다』의 에필로그에 그렇게 쓰여 있다. 남쪽에는 글을 쓰는 책상, 북쪽에는 만화를 그리는 책상. 두 개의 책상에서 왔다 갔다 하며 글을 쓰고 그림을 그리는 그녀의 하루를 상상한다. 우리는 단 한 번도 만난 적이 없지만 그녀와 나 사이에는 닮은 점들이 놓여 있다. 나에게도 서랍이 세 개 달린 가로 1800짜리 책상이 있다. 그림 실력이 형편없는 나는 주로 이곳에서 책을 읽고 글을 쓴다. 바닥에는 언제든 누워 잠들 수 있는 이불이 깔려 있다. 나와 닮은 것 중의 마지막 하나는 마스다 미리의 글과 일상이다. 그녀의 일상과 나의 일상이 만나 세계는 우리와 닮은 것들로 환해진다.