-

-

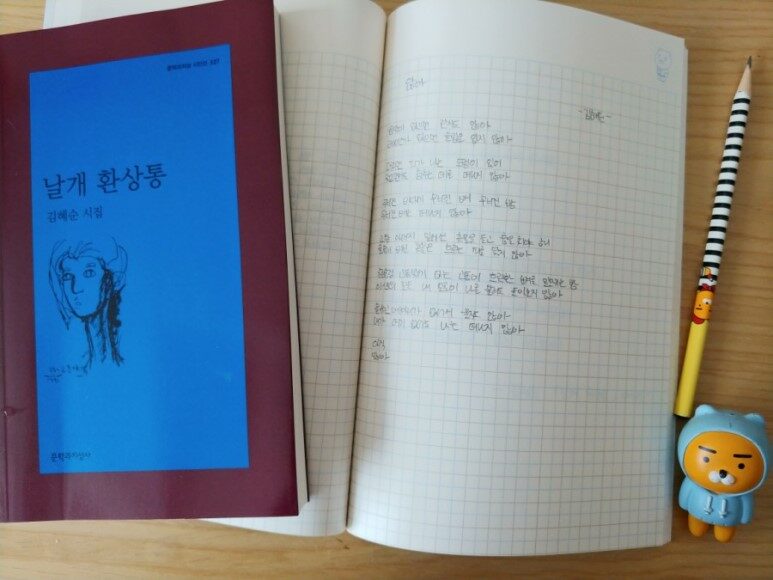

날개 환상통 - 김혜순 죽음 트릴로지 ㅣ 문학과지성 시인선 527

김혜순 지음 / 문학과지성사 / 2019년 3월

평점 :

않아

-김혜순

음악이 없으면 걷지도 않아

레이스가 없으면 슬립을 입지 않아

때리면 피가 나는 드럼이 있어

맞으면서도 춤추는 데를 떠나지 않아

무너진 바다에 무너진 배 무너진 밤

무너진 배는 떠나지 않아

교황 아버지 앞에선 촛불을 들고 춤을 춰야 해

물 속에 비친 촛불은 흐르는 피를 닦지 않아

출렁출렁 고통밖에 없는 고통이 흐릿한 뼈를 일으키는 밤

이 생의 모든 내 얼굴이 나를 불러도 돌아보지 않아

물 속엔 메아리가 없어서 울지도 않아

내가 여기 없어도 나는 떠나지 않아

아직

않아

아직 이곳에 도착하지 못한 애도가 있다. 밤에는 비에 오고 아침이면 해가 뜨는 곳. 간밤에 쏟아진 뇌우가 편지처럼 느껴지는 건 왜일까. 말과 글로 마음을 표현하고 싶었는데 번번이 실패한다. 멀리 안부의 인사가 쏟아지고 작별은 아직.

날개 환상통

-김혜순

하이힐을 신은 새 한 마리

아스팔트 위를 울면서 간다

마스카라는 녹아 흐르고

밤의 깃털은 무한대 무한대

그들은 말했다

애도는 우리 것

너는 더러워서 안 돼

늘 같은 꿈을 꿉니다

얼굴은 사람이고

팔을 펼치면 새

말 끊지 말라고 했잖아요

늘 같은 꿈을 꿉니다

뼛속엔 투명한 새의 행로

선글라스 뒤에는

은쟁반 위의 까만 콩 두 개

(그 콩 두 개로 꿈도 보나요?)

지금은 식사 중이니 전화를 받을 수 없습니다

나는 걸어가면서 먹습니다

걸어가면서 머리를 올립니다

걸어가면서 피를 쌉니다

그 이름, 새는

복부에 창이 박힌 저 새는

모래의 날개를 가졌나?

바람에 쫓겨 가는 저 새는

저 좁은 어깨

노숙의 새가

유리에 맺혔다 사라집니다

사실은 겨드랑이가 푸드덕거려 걷습니다

커다란 날개가 부끄러워 걷습니다

세 든 집이 몸보다 작아서 걷습니다

비가 오면 내 젖은 두 손이 무한대 무한대

죽으려고 몸을 숨기러 가던 저 새가

나를 돌아보던 순간

여기는 서울인데

여기는 숨을 곳이 없는데

제발 나를 떠밀어주세요

쓸쓸한 눈빛처럼

공중을 헤매는 새에게

안전은 보장할 수 없다고

들어오면 때리겠다고

제발 떠벌리지 마세요

저 새는 땅에서 내동댕이쳐져

공중에 있답니다

사실 이 소리는 빗소리가 아닙니다

내 하이힐이 아스팔트를 두드리는 소리입니다

오늘 밤 나는

이 화장실밖에는 숨을 곳이 없어요

물이 나오는 곳

수도꼭지에 흐르는 물소리가

나를 위로해주는 곳

나는 여기서 애도합니다

부들부들 떨리는 손으로 검은 날개를 들어 올리듯

마스카라로 눈썹을 들어 올리면

타일에 떨어지는 빗소리가 나를 떠밉니다

내 시를 내려놓을 곳 없는 이 밤에

화장실에서 손을 씻다가 쓰레기통을 비우다가 그 사람이 있었지, 잠시 머물다 갔지 하는 환상통. 목소리와 체취를 알 수 없는 시간으로 살고 있다. 새가 되기 어려울까 내가 되기 어려울까. 푸른 지붕 위에 모여 앉은 불만의 감정이 날아오른다. 고통을 느끼며 살아가도록 그는 설계해 놓고 날아갔다. 새도 나도 내일은 모를 일.