-

-

소설 보다 : 겨울 2018 ㅣ 소설 보다

박민정 외 지음 / 문학과지성사 / 2019년 2월

평점 :

품절

사람들을 만나 이야기를 나누는 것은 힘든 일이다. 약속을 잡고 장소에 나가 기다려야 하고 흥미 없는 이야깃거리에 귀를 기울여야 한다. 차라리 그 시간에 책을 읽는 게 좋다,라는 건 나만의 생각이지만, 그래도 책을 읽는 게 좋다. 아름다운 사람들을 만날 수는 없지만 아름다운 이야기를 읽을 수는 있다. 소설을 읽어가는 일은 근사하다. 처음에는 문장을 중간에는 이야기를 끝에서는 주제를 따라가는 일. 문지에서 계절별로 소설을 모아서 내는 '보다' 시리즈를 읽으면 한 계절이 끝나가는구나 실감한다. 『소설 보다 겨울 2018』을 읽었으니 겨울이 끝났다고 여기기로 한다.

네 편의 소설은 네 개의 시절. 네 편의 소설은 네 개의 세계. 백수린은 김신식과의 인터뷰에서 사회, 세상, 세계 중 어느 단어가 끌리라는 질문에 세계라고 답했다. 나 역시 그중에서 고르라면 세계라는 단어를 고르겠다. 소설과 문학을 이야기하는 자리이기에 이런 근사한 질문을 던지고 답을 할 수 있는 기회가 생기는 것이다. 어느 모임에서 이런 질문을 던지고 답하겠는가. 문학이 있기에 가능하다. 아름다운 사람들이 살고 싶은 네 개의 세계에서 전해오는 목소리를 듣는다.

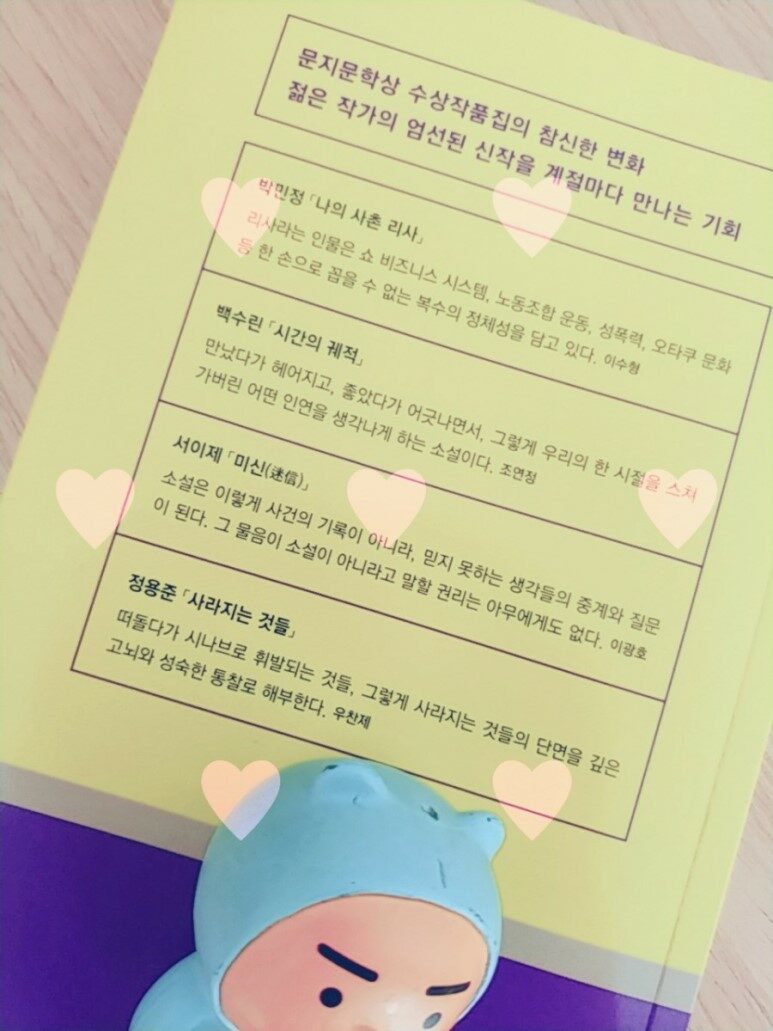

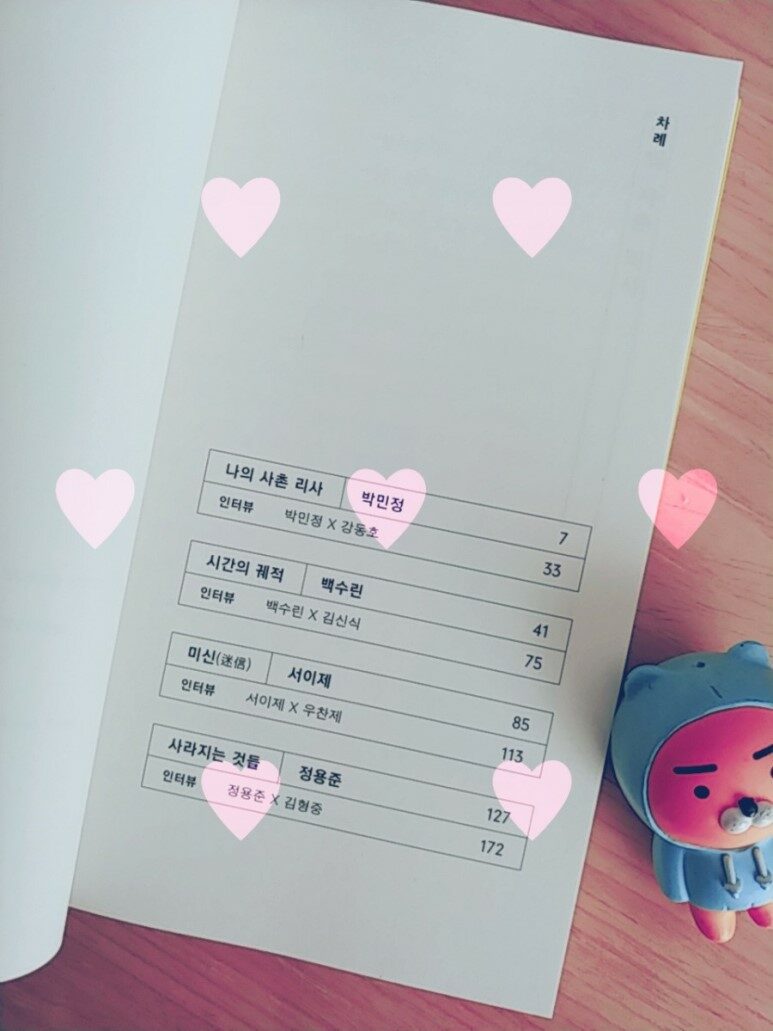

『소설 보다 겨울 2018』에 실린 첫 번째 소설 이야기. 박민정의 「나의 사촌 리사」는 메타 픽션이다. 어린 시절 일본에서 아이돌로 활동한 사촌 리사의 이야기를 소설로 쓰고 싶어 하는 화자가 나온다. 동경의 대상이었던 리사는 나이가 들어가는 채로 프리터로 살아간다. 누구에게나 있었지만 이제는 없는 영광의 자리를 더듬어 가지만 결국 실패하고 만다. 실패라고 썼지만 실패하기 위해 소설을 쓰는 태도를 그린다.

최근에 좋아하게 된 소설가 백수린의 「시간의 궤적」이 제일 좋았다. 백수린은 대중적인 조해진 같다. 문장으로 소설을 쓰려는 게 반. 서사를 중심에 두려는 게 반. 반반이 모여 소설이 된다. 프랑스에서 만난 한 인연의 궤적을 소설은 충실히 따라간다. 이방의 얼굴로 만난 서로는 시간이 지나 흐릿한 추억이 된다. 그때를 생각하면 울고 싶어지기도 한다. 세계라는 단어를 좋아하는 작가라면 계속 소설을 읽어가도 좋을 것 같다. 소설의 표현대로 취향이 같은 한국인을 만나는 건 어려운 일이니까.

세 번째 소설, 서이제의 「미신迷信」은 소설가가 되면 한 번쯤은 써야 할 소재를 가져온다. 과거를 통과한 사람이라면 가지고 있을 상실의 흔적. 소설의 문장은 그럴지도 모른다와 아니었다를 반복한다. 우리는 우리를 모른 채로 살아왔기 때문에 소설은 과거의 기억을 복원하기를 주저한다. 현재로 넘어온 우리에게 과거란 죽은 자들과의 대화일 뿐이다.

정용준의 「사라지는 것들」은 죽음 이후를 그리고 있다. 딸아이를 사고로 잃어버린 가족의 현재를 보여준다. 제목처럼 삶은 사라지는 것들에 포함되어 있다. 살아있지만 죽음으로 건너가기 위해 애를 쓰는 어머니와 여행을 하는 아들의 이야기는 겨울을 그리는 풍경화처럼 다가온다. 하이쿠를 읽는 어머니. 아내가 즐겨듣던 노래 속 가사를 되뇌는 아들. 그들은 시가 되지 못한 사연을 가진 채 겨울 바다에 서 있다.

그렇게 기획한 것은 아니지만 『소설 보다 겨울 2018』에 실린 소설은 죽음을 곁에 둔다. 생각해보면 모든 이야기가 죽음에 관한 이야기다. 소설이란 살고 죽는 것의 변론이다. 소설을 읽다 보면 생각한다. 왜 살아야 하는지를. 소설을 이야기하다 보면 깨닫는다. 어떻게 죽어야 하는지. 백수린의 소설 「시간의 궤적」에서 그린 인연의 이야기는 순식간에 사람에게 몰두한 어느 시절로 데리고 간다. 정용준의 「사라지는 것들」을 읽으며 죽음을 책임질 수 없이 살아가는 현재란 지옥이라는 것을 인식한다.

소설은 인식의 도구. 『소설 보다 겨울 2018』의 마지막 장을 덮는다. 다시 봄이 오다니 놀랄 일이다.