-

-

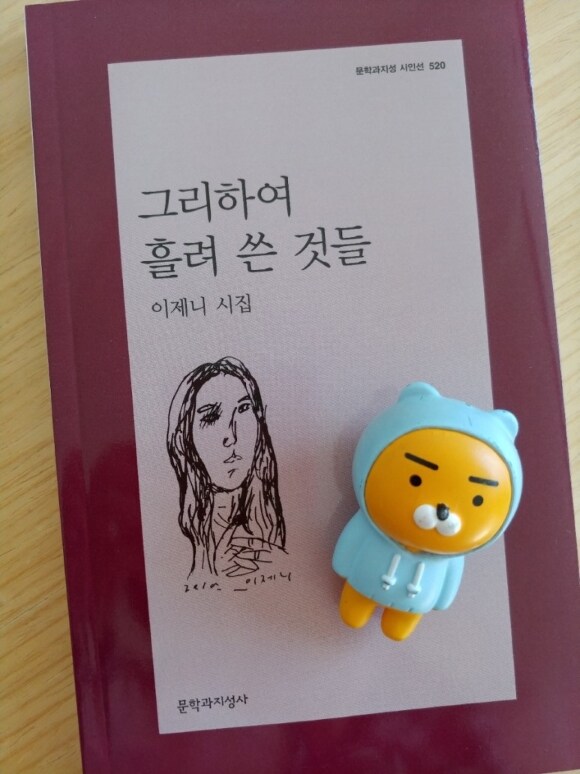

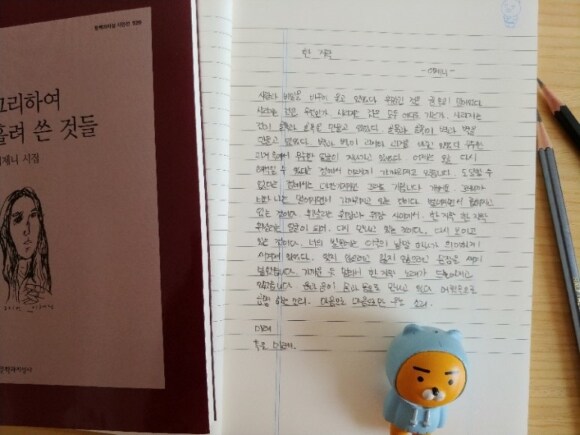

그리하여 흘려 쓴 것들 ㅣ 문학과지성 시인선 520

이제니 지음 / 문학과지성사 / 2019년 1월

평점 :

남겨진 것 이후에

-이제니

흰 집 건너 흰 집이 있어 살아가는 냄새를 희미하게 풍기고 있다. 거룩한 말은 이 종이에 어울리지 않아서 나 자신도 읽지 못하도록 흘려서 쓴다. 하늘은 어둡고. 바닥은 무겁고. 나는 다시는 오지 않는 사람을 가지게 되었고. 너는 말 할 수 없는 말을 내뱉고 읽히지 않는 문장이 되었다. 낮잠에서 깨어나 문득 울음을 터뜨리는 얼굴로. 마음과 물질 사이에서 서성이는 눈빛으로. 인간 저 너머의 음역으로 움직이고 움직이면서.

돌보는 말과 돌아보는 말 사이에서

밀리는 마음과 밀어내는 마음 사이에서

사랑받은 적 없는 사람이 모르는 사이 하나하나 감정을 잃어버리듯이. 한 밤의 고양이와 친해진 것은 어느 결에 사람을 저버리게 되었기 때문이다. 그냥 사람이라는 말. 그저 사랑이라는 말. 그러니 너는 마음 놓고 울어라. 그러니 너는 마음 놓고 네 자신으로 존재하여라. 두드리면 비춰 볼 수 있는 물처럼. 물은 단단한 얼굴을 가지고 있어서. 남겨진 것 이후를 비추고 있었다.

시가 되지 않는 밤에는 종이 위에 아무 말이나 써 놓고 엎드려 울었다. 조금 더 고민하고 문장을 쓰고 싶었는데 그대로 잠들었다. 손에 연필을 꼭 쥔 채로. 꿈 속에서 시를 썼다. 굉장한 문장으로 시인으로 살아가는 꿈이었다. 꿈에서 깨보면 공책에는 흘려 쓴 글씨가 번져 있었다. 모두 떠나갔는데 단 한 사람만이 남은 시절의 기억이다. 꿈이었으므로 슬퍼하지 않기로 한다. 지붕 위에 집을 마련한 고양이를 멀리멀리 보내버리고 싶었지만 그 녀석들의 우는 소리를 모르는 척 할 수 없었다. 그런 날이었다.

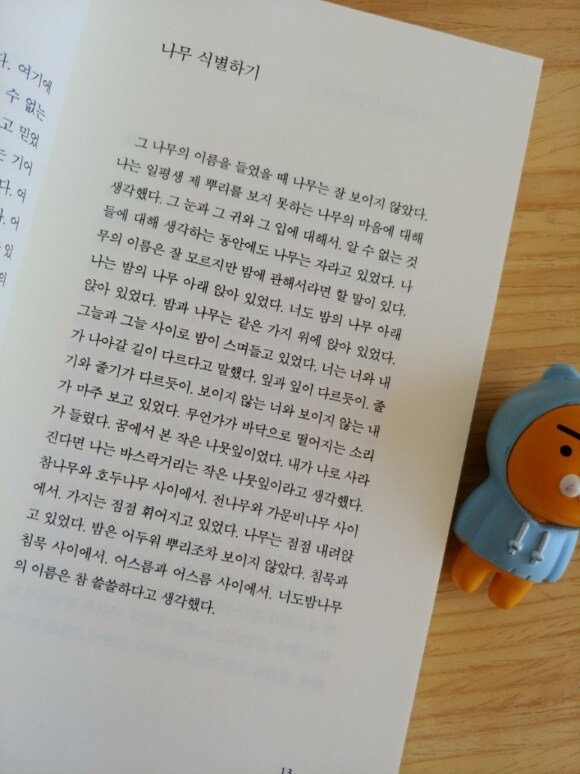

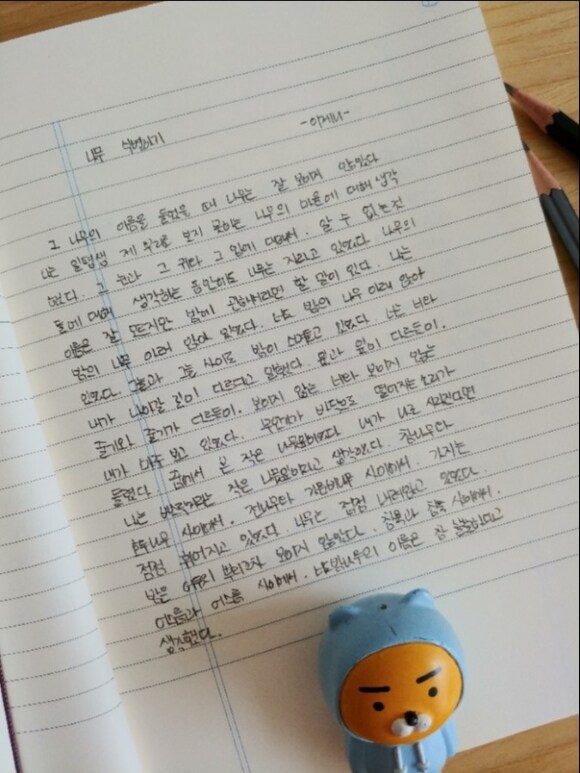

나무 식별하기

-이제니

그 나무의 이름을 들었을 때 나무는 잘 보이지 않았다. 나는 일평생 제 뿌리를 보지 못하는 나무의 마음에 대해 생각했다. 그 눈과 그 귀와 그 입에 대해서. 알 수 없는 것들에 대해 생각하는 동안에도 나무는 자라고 있었다. 나무의 이름은 잘 모르지만 밤에 관해서라면 할 말이 있다. 나는 밤의 나무 아래 앉아 있었다. 너도 밤의 나무 아래 앉아 있었다. 그늘과 그늘 사이로 밤이 스며들고 있었다. 너는 너와 내가 나아갈 길이 다르다고 말했다. 잎과 잎이 다르듯이. 줄기와 줄기가 다르듯이. 보이지 않는 너와 보이지 않는 내가 마주 보고 있었다. 무언가가 바닥으로 떨어지는 소리가 들렸다. 꿈에서 본 작은 나뭇잎이었다. 내가 나로 사라진다면 나는 바스락거리는 작은 나뭇잎이라고 생각했다. 참나무와 호두나무 사이에서. 전나무와 가문비나무 사이에서. 가지는 점점 휘어지고 있었다. 나무는 점점 내려앉고 있었다. 밤은 어두워 뿌리조차 보이지 않았다. 침묵과 침묵 사이에서. 어스름과 어스름 사이에서. 너도밤나무의 이름은 참 쓸쓸하다고 생각했다.

나는 밤의 나무 아래. 너도 밤의 나무 아래. 앉아 있는 밤. 어둠 속에서 나무들은 서로를 어떻게 부르고 있을까. 한 자리에 오래도록 붙박혀 있는 삶에 대해 감히 생각해 본 적은 없다. 바람이 불면 잎사귀 몇 개 떨어뜨려 보내 주고 온 몸을 비벼 잘 있다는 신호를 보내주는 것 밖에 상대에게 해 줄 수 없을 때, 나무는 쓸쓸해진다. 나무의 비어있음. 나무의 허무. 나무의 서글픔. 나와 너의 거리를 확인하는 것만이 사랑을 할 수 있는 일들이 나무에게는 있었다. 밤에 스탠드 불빛 아래 앉아 시를 베끼는 일이 내게는 그런 일들이었다.

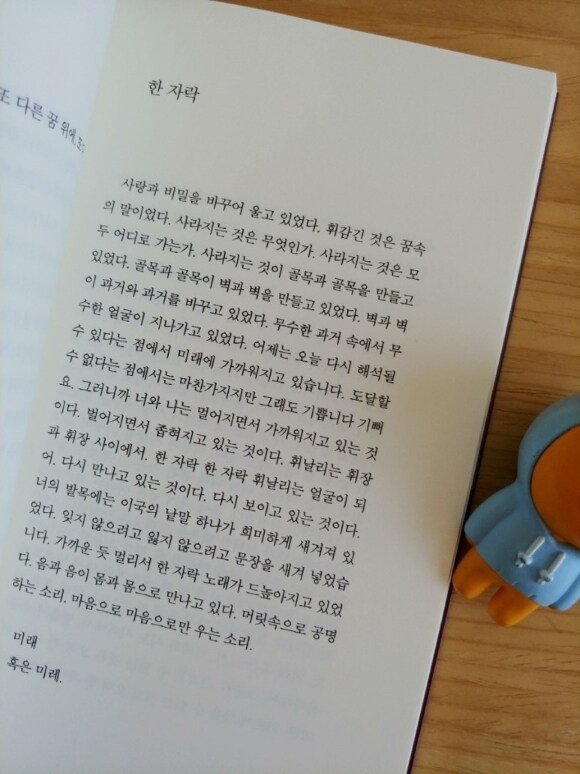

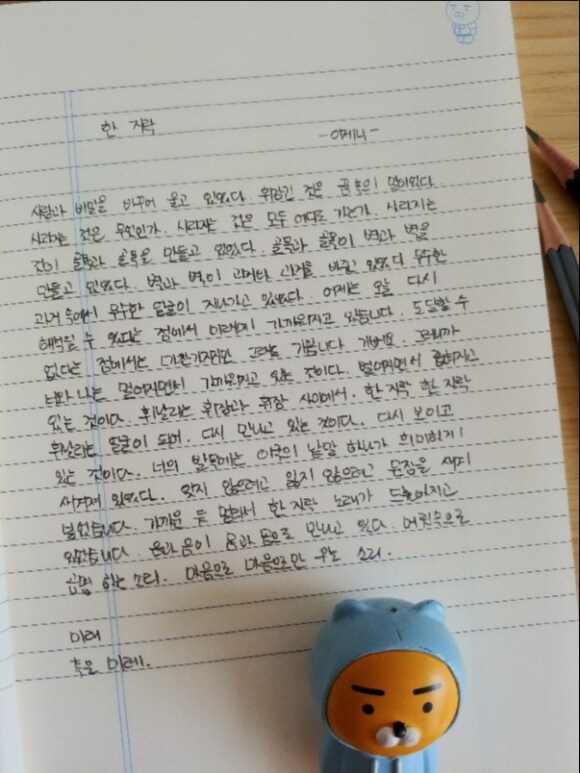

한 자락

-이제니

사랑과 비밀을 바꾸어 울고 있었다. 휘감긴 것은 꿈 속의 말이었다. 사라지는 것은 무엇인가. 사라지는 것은 모두 어디로 가는가. 사라지는 것이 골목과 골목을 만들고 있었다. 골목과 골목이 벽과 벽을 만들고 있었다. 벽과 벽이 과거와 과거를 바꾸고 있었다. 무수한 과거 속에서 무수한 얼굴이 지나가고 있었다. 어제는 오늘 다시 해석될 수 있다는 점에서 미래에 가까워지고 있씁니다. 도달할 수 없다는 점에서는 마찬가지지만 그래도 기쁩니다 기뻐요. 그러니까 너와 나는 멀어지면서 가까워지고 있는 것이다. 벌어지면서 좁혀지고 있는 것이다. 휘날리는 휘장과 휘장 사이에서. 한 자락 한 자락 휘날리는 얼굴이 되어. 다시 만나고 있는 것이다. 다시 보이고 있는 것이다. 너의 발목에는 이국의 낱말 하나가 희미하게 새겨져 있었다. 잊지 않으려고 잃지 않으려고 문장을 새겨 넣었습니다. 가까운 듯 멀리서 한 자락 노래가 드높아지고 있었습니다. 음과 음이 몸과 몸으로 만나고 있다. 머릿속으로 공명하는 소리. 마음으로 마음으로만 우는 소리.

미래

혹은 미레.

…

나는 나의 운명도 모르면서 시의 운명이나 생각하고 있었다. 내가 쓰지 않은 시. 내가 써야 할 시. 누군가 쓴 시. 누군가가 쓰지 않았으면 하는 시. 긴 밤의 미래는 다가 올 새벽이라는 것을 알면서도 절망하는 밤의 시간. 시를 쓰는 사람의 운명이란 빈 종이와 마주하는 아침의 참담함. 예언은 널려 있었고 소원은 기약 없이 대기한다. 시가 되지 못한 언어는 노래가 되기도 한다던데. 소문일 뿐이었다.

시를 쓰겠다고 공책을 샀다. 시를 쓰겠다고 책상에 앉았다. 쓰다만 시는 쓰레기가 되었다. 쓰레기가 되어도 좋았다. 연필을 잡은 손이 아프면 유통기한이 지난 파스를 붙였다. 밤에 음악을 듣지 않은지 오래. 이제니의 끝날 것 같지 않은 긴 시를 읽으며 사라진 노래를 이어 부른다. 미를 치다가 미치고 마는.