-

-

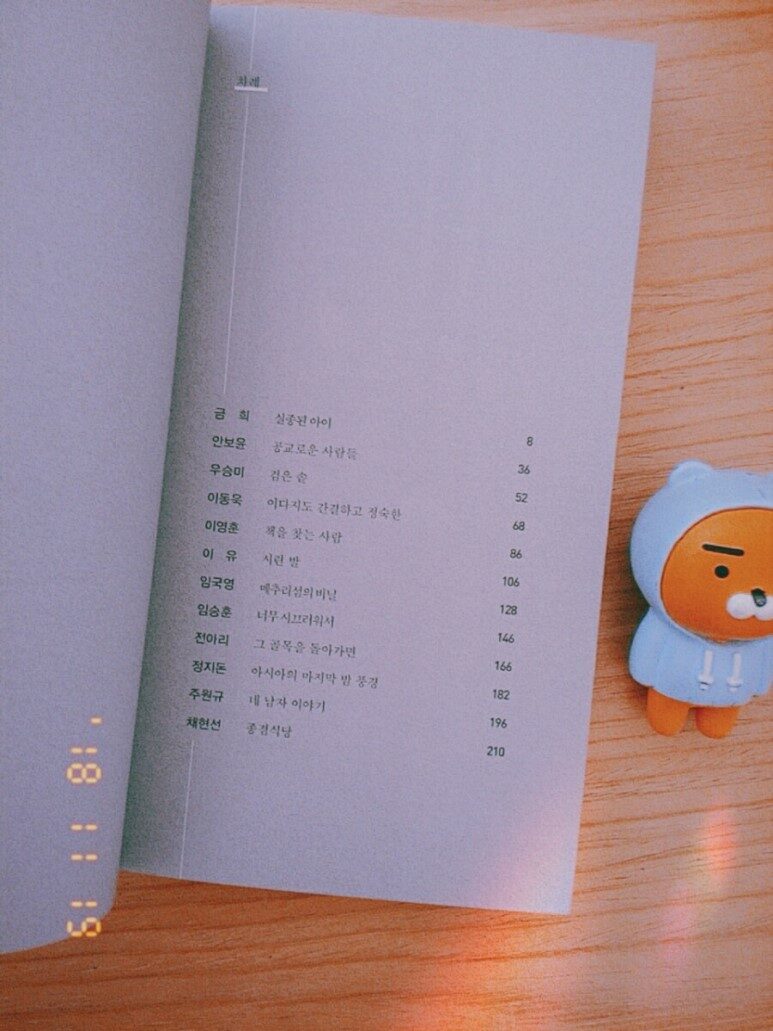

시린 발 ㅣ 짧아도 괜찮아 3

금희 외 지음 / 걷는사람 / 2018년 7월

평점 :

걷는사람에서 나오는 '짧아도 괜찮아' 시리즈 세 번째 주제는 '추리소설'이다. 이 기획을 응원하고 있어서 책이 계속 나온다면 살 생각이었다. '추리소설'이라는 주제를 듣고는 바로 주문해서 읽어버렸다. 추리 소설의 좋은 점은 시간을 잊게 만든다는 것이다. 시간이 시간인지도 모르게 말이다. 사건이 벌어지고 범인을 쫓는다. 범인인 것 같은 사람을 보여주고 후반부에서는 독자의 뒤통수를 치는 반전을 준비한다. 작가는 독자와 심리 게임을 단단히 준비해 놓은 듯한 추리 소설을 읽으면 시간은 뭉텅이로 잘려 나간다.

그간 한국 문학에서 추리는 장르문학이라는 틀에 묶여 자유로운 외출이 어려웠다. 물론 한국에도 훌륭한 추리 소설을 쓰는 작가들이 있다. 그럼에도 장르문학의 한계에 갇혀 독자들과 소통이 어려웠다. 『시린 발』은 순수 문학에서(이 말도 좀 웃긴다. 순수한 문학이 있고 안 순수한 문학이 있다는 말인가) 활발히 활동하는 젊은 작가들이 추리라는 주제에 맞추어 짧은 이야기를 모아 놓았다. 총 열두 편의 이야기는 실종, 살인, 비밀, 기억을 추적한다.

소설집의 첫 번째 이야기 금희의 「실종된 아이」는 행복 아파트에서 사라진 아이를 찾는 과정에서 벌어지는 소외된 사람들의 현재를 건조한 문체로 그린다. 안보윤의 「공교로운 사람들」은 전형적인 추리 소설의 기법을 따른다. 사라진 기억을 찾는 한 남자의 기억 찾기를 통해 추악한 비밀을 세상 밖으로 드러낸다. 「검은 솥」에서 우승미는 마을에서 벌어지는 더러운 인간들의 욕망과 그들을 복수하는 한 여자의 신산한 삶을 보여준다.

책의 제목이기도 한 이유의 「시린 발」은 오래 생각에 잠기게 한다. 교통사고 현장에서 살아남은 아이의 병원을 찾은 견인차 기사의 서술로 밝혀지는 그날의 비밀은 슬프고도 처연하다. 임승훈의 「너무 시끄러워서」는 생활 밀착형 호러 소설로 읽힌다. 수산 시장의 아나운서로 일하는 '나'는 벽이 얇은 원룸에서 여러 명의 남자친구를 바꿔가며 살아간다. 그때마다 너무 시끄러워서 일을 할 수 없다는 옆집 남자의 무시무시한 압박 때문에 도저히 이곳에서 살 수가 없다. 돈이 있어서 이사 나갈 수 있는 것도 아니어서 최대한 숨을 죽이며 살아간다. 공포란 드라마나 영화에 나오는 것처럼 머나먼 세계에 관상용으로 있는 것이 아닌 바로 옆에 도사리고 있다는 암시를 주는 소설이다.

면접에서 불합격 통보를 받고 임원들의 회의의 결정에 따라 다시 합격한 이야기로 전율을 주는 주원규의 「네 남자 이야기」는 실제로 그런 일들이 벌어질 것 같아 무시무시하다. 추리소설을 읽으며 시간을 보내는 이유는 이야기가 있고 이야기가 있기 때문이다. 이야기 없는 삶이란 얼마나 황량한가. 우리 인간이란 욕심 덩어리라서 원하는 일에 있어서는 물불 가리지 않는 족속들이다. 그런 인간들이 범행 현장을 목격하고 사건을 일으키고 진실을 찾아 범인을 밝혀 내는 이야기에서 무료한 시간은 저절로 연소된다.