-

-

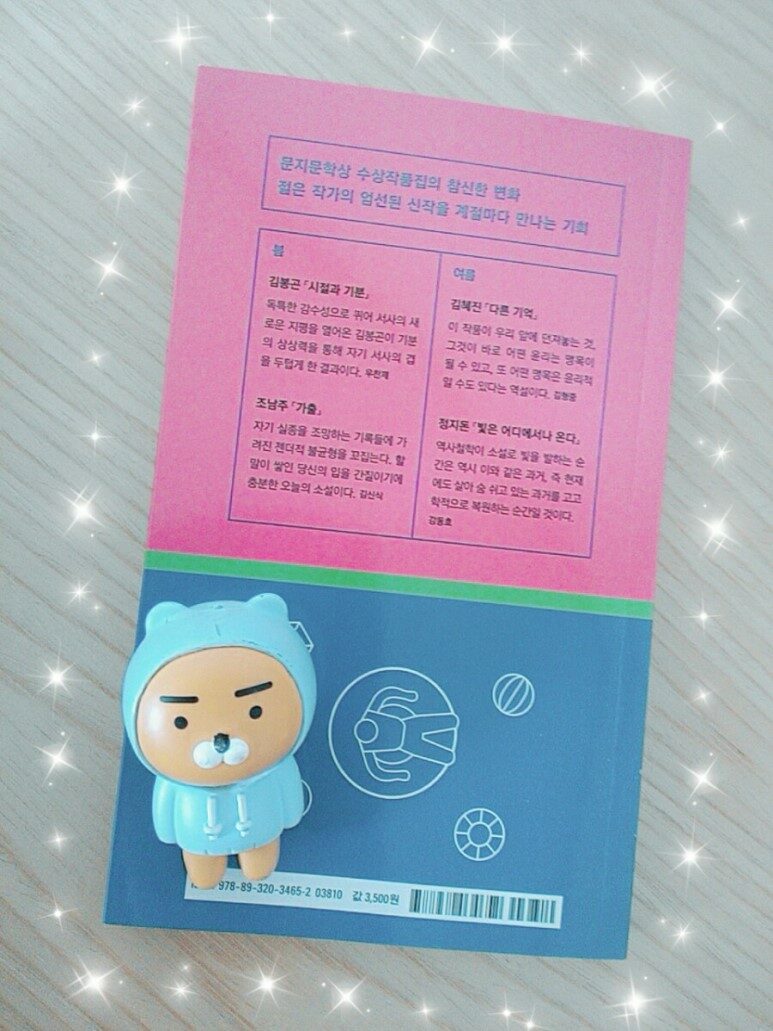

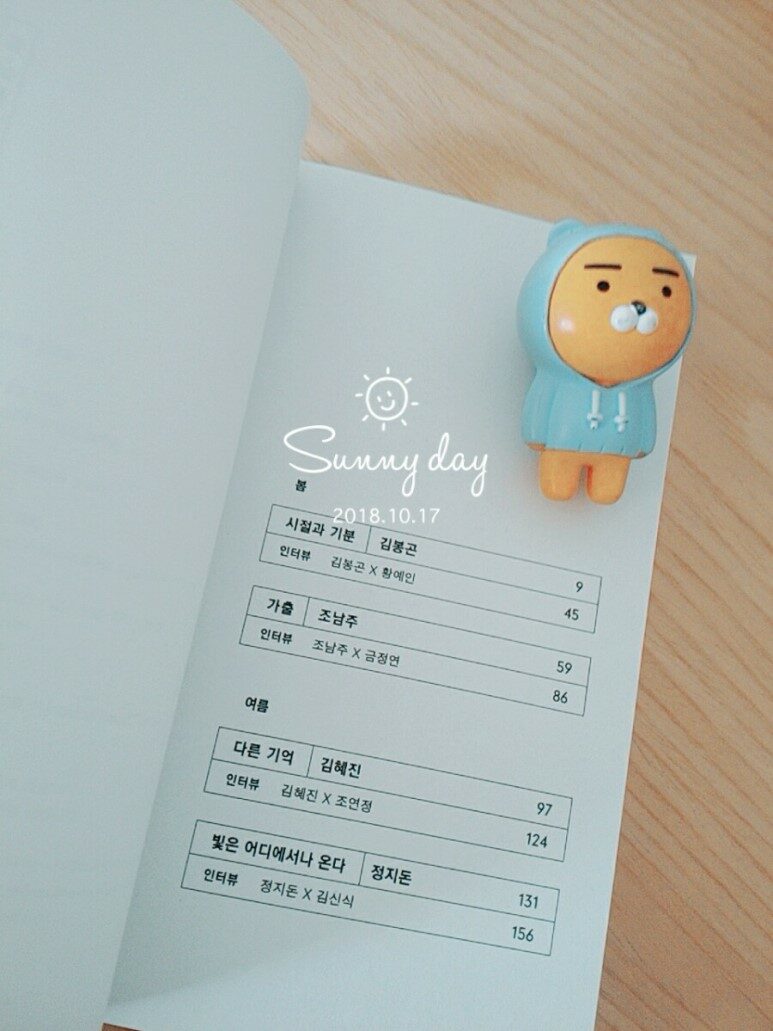

소설 보다 : 봄-여름 2018 ㅣ 소설 보다

김봉곤.조남주.김혜진.정지돈 지음 / 문학과지성사 / 2018년 8월

평점 :

절판

소설은 시절을 통과한다. 우리는 소설이 되기 이전의 시간을 지나온다. 도서관에 앉아 묵은 책 냄새를 맡으며 활자를 눈에 때려 박던 청춘이라고 하기에도 애매한 과거를 건너온다. 머무는 사람이 되기보다 지나갈 사람으로 살기 위해 버티던 시절이었다. 김봉곤의 소설 「시절과 기분」은 소설만 생각했던 그때를 기억하게 한다. 소설 속 화자인 '나'와 소설가를 동일시하는 오류는 범하지 않는다. 인물을 만든 조물주라고 해도 엄연히 다른 세계의 문법으로 쓴 것임을 알고 있으니까. 하지만 김봉곤의 소설은 소설의 '나'와 현실의 김봉곤이 자주 겹친다. 자꾸 읽다보니 그런 의도로 쓴 것일수도 있겠다는 생각을 한다.

소설 좀 읽어본 이들은 안다. 어디까지가 허구고 진실인지. 글은 문장은 숨겨지지 않는다. 그걸 쓴 사람의 성격이 옆모습이 뒷모습이 빤히 보인다. 소설 꽤나 읽어본 이들은 선무당이 되어 버리기 일쑤다. 단어를 어떻게 쓰는가에 따라 그이의 행동 패턴을 읽어내기도 한다. 「시절과 기분」을 읽다 보면 '나'가 아닌 김봉곤의 시절에 대해 추측하고 오늘의 기분을 파악하기에 이른다. 소설은 김봉곤에게 세상을 긍정할 수 있는 여유를 선사한다.

조남주의 「가출」은 계간지에서 한 번 읽고 『소설 보다: 봄-여름 2018』에서 한 번 더 읽었다. (두 번 읽었다는 소리를 이토록 장황하게 하다니, 문장 연습을 더 해야겠다.) '아버지가 가출했다'로 시작했으니 아버지가 돌아왔다로 끝날 줄 알았다. 대개 소설은 집 나가서 집으로 돌아오는 이야기 구조를 가졌으니까. 앞에서 소설 좀 읽어본 티를 팍팍 냈는데 아니다, 소설, 더 읽어야겠다. 「가출」의 서사는 뻔해서 뻔뻔하게 느껴질 정도의 진부함을 거부한다.

저축 은행에 들어 있는 돈 160만 원을 가지고 집을 나간 아버지는 돌아오지 않는다. 돌아오지 않는다고 해서 이 가족의 비극이 시작되느냐 또 그게 아닌 오랜만에 삼 남매가 집에 모여 청국장을 먹고 갈비를 뜯는다. 아파트 키드로 살아가는 조카들이 아버지 방에 들어가고 거실을 뛰어다닌다. 눈에 보이지 않는 것을 믿지 않는 아버지는 매달 공과금을 은행에 직접 가서 납부했다. 엄마는 공과금 내는 날짜가 다가오자 자식들에게 아버지의 가출 사실을 알린다. '나'의 2030 레이디 신용 카드를 들고나간 아버지의 여행이 오래도록 계속됐으면 좋겠다.

김혜진의 「다른 기억」은 대학 신문사에서 일어난 짧았던 시절의 이야기를 그린다. 주간으로 있던 교수에게 일어난 일을 기점으로 벌어지는 '너'와 '나'의 미묘한 감정을 따라간다. 그 끝에는 기억의 불일치라는 허무가 기다리고 있다. 같은 공간에서 한 시절을 보냈지만 추억이라고 받아든 기억은 묘하게 어긋나 있다. 대학을 졸업하고 언제 한 번 만나자는 말로 그 시간을 이어가보려고 하지만 닫힌 문 앞에서 서로의 이름을 부르는 공허만이 남는다.

다양한 시간을 살고 있는 만큼 소설의 이야기도 다채롭다는 사실이 놀랍지는 않다. 모두 다르고 모두 이상하다. 상대를 이해하려는 노력은 실패로 돌아갈 것이 뻔하니 이해보다는 오해로 놔두는 게 현명한 일이라는 걸 이제는 안다. 소설 덕분이다. 소설 속 인물들에게서 배운다. 현실에서 관계하는 인간들에게는 적절한 무시와 비웃음으로 보이지 않을 정도의 미소면 상황을 벗어날 수 있다는 것을. 정지돈의 소설 「빛은 어디에서나 온다」를 이해하기보다는 오해한 채로 놔두는 것도 괜찮다는 생각을 한다.

이제는 소설을 오독하는 재미로 살아간다. 답을 맞히고 높은 점수를 내는 일에는 실패했으니 소설을 읽으며 지낸다고 스스로를 비하하는 것도 신난다. 이왕 엉성하게 살기로 했으니 어떤 소설을 읽을 때는 느슨함을 유지한다. 과거를 이야기하는 듯하다가 돌연 표정을 바꿔 반복되는 미래의 예언을 들려주는 소설 「빛은 어디에서나 온다」를 읽을 때에는 긴장보다는 여유를 찾으시길.

『소설 보다: 봄-여름 2018』의 실린 네 편의 소설을 읽었더니 가을이 찾아왔다. 내가 소설을 읽어서 가을이 온 것인지 가을이 왔기 때문에 소설을 읽기 시작한 건지 모를 일이지만 얇은 책 한 권 안에 두 개의 계절이 담겨 있다니 놀라운 일이 아닐 수 없다. 봄과 여름을 지냈으니 가을과 겨울이 남았다. 남은 두 계절에서 보내는 소설을 기다리며 두꺼운 옷을 꺼내 입는다.