-

-

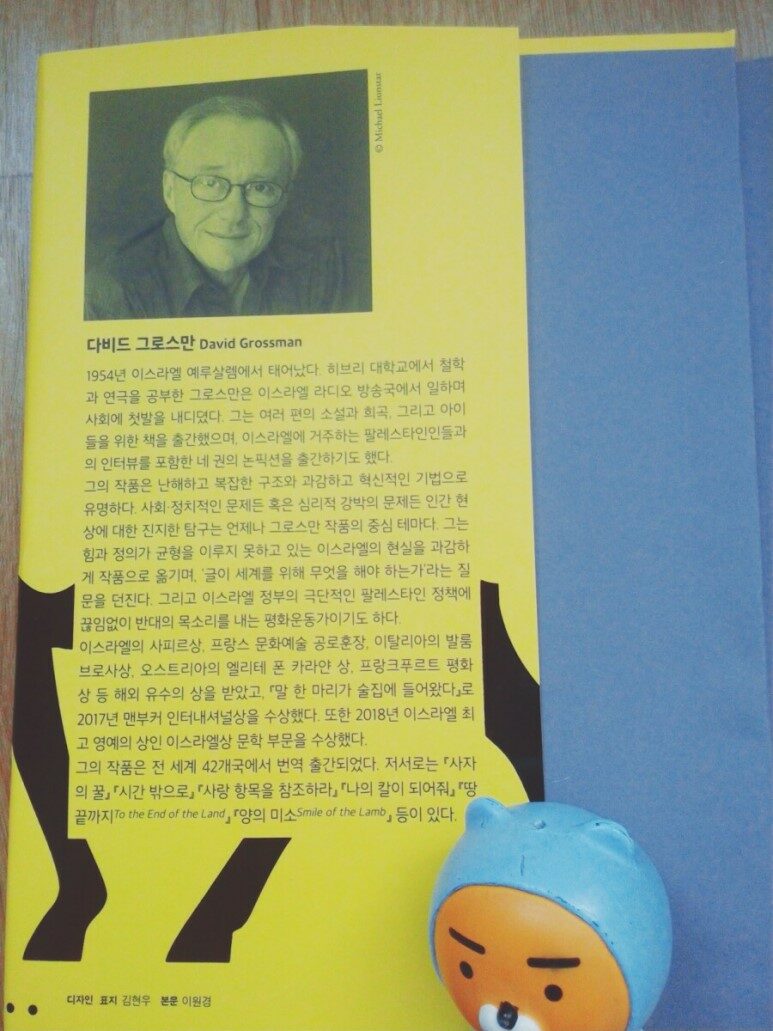

말 한 마리가 술집에 들어왔다

다비드 그로스만 지음, 정영목 옮김 / 문학동네 / 2018년 4월

평점 :

엄마가 죽고 나의 우울 지수는 그전보다 '약간 위험'의 칸으로 옮겨갔다. 간신히 중간을 유지하고 있던 감정선이 오른쪽으로 밀려나기 시작한 것이다. 이게 굉장한 일인가라고 생각해보지만 또 그렇지도 않다. 대화를 하기 시작하면 주변인들 대부분이 엄마가 혹은 아빠가 없다. 그들이 주름살을 만들며 웃고 손을 흔들어 주는 일상적인 일을 살아가고 있어 위안을 받는다. 괜찮다고. 이야기를 나누며 부모의 부재를 걱정 밖으로 밀어내는 힘을 얻는다.

우울 지수는 다시 정상 범위로 들어선 듯하다. 집 정리를 하고 서류를 제출하면서 보내고 난 어느 오후의 일에서 나는 다시 세계의 평온으로 넘어왔다. 그해 겨울, 크리스마스를 앞둔 날. 혈연이라고 부를 수 있는 사람이 나와 동생 밖에 남지 않아 다시 우울해지려고 할 때 친구가 한 마디를 던졌다. "너랑 EM은 선물 못 받아. 엉엉 울어서 산타가 선물 안 줘." 나는 우는 대신 웃었고 그렇게 세계의 절망 따위는 잊고 살기로 했다.

다비드 그로스만의 소설 『말 한 마리가 술집에 들어왔다』는 우리가 알고 있는 모든 농담의 집합체다. 성적인 농담, 이스라엘을 풍자하는 농담, 자기 비하 농담. 생일을 맞은 늙은 스탠드업 코미디언 도발레는 친구에게 전화를 건다. 자신의 쇼에 관객으로 와 달라는 것이다. 친구라고는 하나 어렸을 때 수학 과외를 받고 끝나고 버스정류장을 함께 걸어갔던 기억 밖에는 없다. 오래전의 일이고 친구는 그 일 역시 잊어버렸다. 퇴직 판사로 개와 쓸쓸한 노년을 살아가는 친구는 도발레의 부탁에 응한다. 쇼에 와서 자신을 봐 달라는 것, 그리고 쇼에서 본 걸 말해달라는 것. 도발레는 간신히 그 말을 하고 전화를 끊는다.

쇼가 시작된다. 작은 키에 도발레가 큰 소리로 인사를 한다. 관객들은 웃거나 야유를 퍼부을 준비가 되어 있다. 오늘 밤 스탠드 업 코미디 쇼에 참석한 그들은 단지 웃음거리와 즐길 거리가 필요한 사람들이다. 쉰일곱의 생일밤 도발레의 코미디 쇼에서 관객들은 어떤 웃음을 챙겨갈 것인가. 소설은 도발레의 쇼를 충실히 따라간다. 아슬아슬한 농담을 이어가고 이윽고 쇼는 도발레의 내밀한 이야기를 드러낸다.

그렇다고는 해도 물론 그런 느낌 또한 나의 공격을 정당화할 수는 없을 것이다. 갑자기, 느닷없이, 나는 그가 인류의 모든 종류의 경솔함을 대표하는 사람 이기라도 한 것처럼 그를 나무랐기 때문이다. "사실 너 같은 사람들에게는," 나는 부글부글 끓었다. "모든 게 농담 거리지. 모든 사실 하나하나와 모든 사람 한 명 한 명이, 뭐든지, 왜 아니겠어. 순발력이 조금만 있고 머리가 빨리 돌아가기만 하면 뭘 가지고도 개그나 패러디나 희화화가 가능하잖아. 병이든 죽음이든 전쟁이든, 모두가 만만한 대상이지, 응?"

도발레는 모든 이야기에 거침이 없다. 몇 초 안에 관객들을 웃겨야 한다. 웃음을 주지 못하는 개그는 공허한 말장난에 불과하다. 퇴직 판사인 '나'는(소설은 도발레를 관찰하는 친구인 '나'를 서술자로 내세운다.) 쇼에 와달라는 도발레의 말에 너는 모든 게 농담거리라고 공격한다. 농담으로 우스운 말로 살아가는 도발레의 인생을 부정하는 말을 한다. 한참 후에 도발레는 '나'의 말에 답한다. 실은 자신은 전만큼 스탠드업에 흥미가 없다고. 단어 배치에 힘이 들고 목소리가 약간 높아지고 그러다 사람들은 그 자리에서 차가워진다고. 그런데 "스탠드 업을 하다 보면 가끔 사람들을 진짜로 웃게 만드는데, 그건 작은 게 아냐."라고 말을 한다.

우리 안의 불안과 우울이 잠자고 있다. 언제 우리의 마음속에 잠식하고 있었는지 모르겠다. 그것들을 깨우지 않기 위해 우리는 농담을 만들어냈다. 우스운 이야기를 찾아 듣고 즐거운 말을 하는 사람을 좋아하기 시작한다. 느닷없이 건네오는 농담 한 마디에 삶의 화살표를 바꾼다. 그럼에도 살아갈 것이라는 방향으로.

늙은 코미디언 도발레의 농담 인듯 농담 아닌 것 같은 이야기가 진행될수록 관객의 반응은 다양하다. 우리는 홀로코스트 쇼를 보러 온 것이 아니라고 말하기도 하고 계속해도 된다고 눈빛을 보내는 사람도 있다. '나'는 이 쇼에서 도발레를 위한 기록을 하기로 한다. 냅킨에 단어를 쓰기도 하고 사람의 표정을 관찰한다. 도발레와 '나'는 추억이라고 할 수도 없는 기억을 공유한다. 아이들에게 왕따를 당하는 도발레는 물구나무를 서서 걷는다. '나'와 버스정류장에서 놀다가도 엄마가 돌아올 시간이면 떠난다. 얼굴을 드러내지 않고 땅만 보며 걷는 엄마를 지켜주기 위해 그렇게 하면 사람들의 관심이 자신에게 쏠리기에 도발레는 물구나무를 서며 엄마 옆을 걷는다.

이발소에서 일하는 아버지는 폭력적이고 피아니스트를 꿈꾸는 엄마는 전쟁의 여섯 달을 열차 한 칸에서 보냈다. 도발레는 쇼에서 자신의 가족사를 이야기하지만 이야기하지 않는 방법을 취한다. 스탠드업 쇼를 하는 자신이 되기까지 설명한다. 엄마와 함께 했던 하루 한 시간의 애틋한 시절부터 캠프에서 장례식에 가야 한다며 태워졌던 차 안에서 쉼 없이 개그를 들어야 했던 내력을 말한다. 중간중간 도발레의 이야기는 끊기고 이 쇼가 자신들을 위한 것이 아님을 아는 관객은 떠나간다. 도발레의 과거 어느 한 부분을 알고 있는 키가 작은 영매와 '나'가 남는다.

그렇게 우리는 계속 차를 타고 갔어. 차 안은 오븐 속 같았어. 눈으로 땀이 흘러들었지. 저 사람한데 잘해줘, 엄마가 다시 내 귀에 대고 말했어. 모든 사람이 짧은 시간만 살다 간다는 걸 기억하고, 그 사람들이 그 시간을 유쾌하게 보낼 수 있게 해줘야 해.

인생이라는 한 편의 쇼에서 혼자 웃고 울고 넘어지고 구르는 우리는 과연 누구를 웃길 수 있을까. 도발레는 자신의 쇼에서 고독과 불안으로 죽음으로 향해가는 각자의 인생에게 농담을 시작한다. 세상의 빛이 꺼지고 암흑 속에서 장례식장으로 향해 가는 차 안이었다. 울지도 못하는 도발레를 위로한 건 있지도 않은 개그 경연 대회를 나간다고 떠들었던 한 병사의 우스운 말이었다. 엄마와 함께 할 수 있었던 시간에 도발레는 일일 쇼를 기획했다. 엄마만을 위한 특별쇼. 아빠가 돌아오기 전까지 할 수 있었던 짧은 쇼. 죽음이 아니라 살아 있음의 공포를 매 순간 느껴야 했던 도발레가 선택한 건 웃음이었다. 세상의 전부를 눈물 나게 웃길 수 있는 농담이었다.

농담이 죽음을 구원한다. 농담이 우리의 삶을 완성한다. 거리를 유지하고 서운함을 감출 수 있는 무기는 웃음이다. 도발레의 쇼가 지금 시작된다. 당신 눈가에 눈물을 맺히게 하면서 가장 환한 얼굴을 만들어 주는 웃음을 찾기 위한 쇼가.