-

-

모란, 동백 - 이제하 그림 산문집

이제하 지음 / 이야기가있는집 / 2014년 12월

평점 :

절판

언젠가,

어느 시인이 보내는 단체 톡을 받아볼 기회가 있었다.

거의 다 예술가였던것 같은데,

그중 제외되는 사람은 나를 비롯한 몇 명이었나 보다.

암튼, 이런 저런 인사가 오가고, 대화가 오가는 것을 유령 처럼 그냥 바라볼 뿐이었는데,

그 중 비록 몇명이긴 했지만,

욕설이 섞인 사투리와,

걸쭉한 음담패설이 오고가서 참 별로였었다.

하지만, 그건 대중을 상대로 한 예술이 아니고,

지극히 사적인 대화이니까,

전봇대로 이빨을 쑤시든지 말든지 자유라고 생각하고 눈 질끈감고 넘어갔었다.

내가 이 책을 집어들게 된 건,

우연히 듣게 된 '모란, 동백'이 너무 좋았는데,

이 책을 쓴 이제하가 그 '모란, 동백'의 작사, 작곡 가라는 소릴 듣고서,

호기심이 발동을 해서 였다.

내가 예술에 문외한이어서,

누군가의 작품을 갖고 이러쿵 저러쿵 할 깜냥이 아니라는 걸 전제 하고,

그리고 지극히 주관적이고 편협한데다,

고리타분하다는 걸 미리 밝히고 나서,

그의 이 책을 대충 훑어보고 나서, 지인한테 이렇게 투덜거렸었다.

내 멋에 겨운 이런 '자신감'은 책을 찬찬히 읽어가면서 경외심으로 바뀌었지만,

그건 당신의 연세와 관련된,

삶을 내다보는 혜안에 관한 존경심일 뿐이다.

아직도 예술이 예술가의 개인적인 배설 행위가 먼저여야 하는지,

아님 독자들이 공감을 하고 카타르시스를 느끼는게 먼저여야 하는지, 잘 모르겠다.

그런데, 나의 이런 마음을 엿보기라도 했는지,

깨끗이 헹구어져 하얗게 바래는 빨래가 내게는 아름다움의 원형이고 그 시초다. 대상이 아름답다, 그렇지 않다는 판별이 쉽사리 내려지지 않을 때, 나는 지체 않고 그것을 빨래 곁으로 데려간다. 혹은 줄에 널려 살랑이는 빨래를 그 곁에다 배치한다. 여기서 아름답다는 것은 눈에 띄는 그런 것만이 아니라, 옳고 그른 것까지도 포함하는 것은 물론이다. 그러면 그 진위가 금방 판가름이 난다.ㆍㆍㆍㆍㆍㆍ이 미국 현대 화가의 그 진정성과 선정성을 가려 보고 싶었던 것이다. 이런 판가름은 논리로 해명되거나 말로 설명되어질 그런 게 아니다.

빨래는 바다를 배경으로 놓아도 청렬하고, 어느 지저분한 도시의 생각에 끌어다 놓아도 그 이미지가 손상되지 않는다.ㆍㆍㆍㆍㆍㆍ뉴스를 떠들어 대는 아나운서의 입을 그 곁에 데려다 놓아도 그것을 밀어내지 않고, 피 흘리며 쓰러진 학생을 그 곁으로 이끌고 와도 그런 고통을 더욱 선명하게 정화시킨다. 빨래는 빨래끼리 격돌하지 않고, 그 무더기는 무더기끼리 동족상잔을 일으키지도 않는다.ㆍㆍㆍㆍㆍㆍ위대함도 뜨거움도 아름다움을 이루는 근간이기는 하지만 그것이 아니고도 별개의 아름다움이 존재할 수 있다는 것을 깨닫는 데에는 오랜 시간이 걸렸다. 일테면 피도 눈물도 없는 아름다움이란 것도 있고, 그 때문에 기꺼이 죽는 목숨도 세상에는 있다 피와 가슴으로도 가늠할 수 없는 아름다움. 순간으로 영혼을 싸잡아 버리는 아름다움. 찰나의 질주. 무(無)에의 믿음.(53~54쪽)

이라고 장황하게 썰(說)을 풀어 내지만,

그걸로는 뭔가 아쉬웠는지, 임의적이고 우발적인 선택이라고 다시 한번 눙친다.

그의 아트를 좋아하기 힘들었지만,

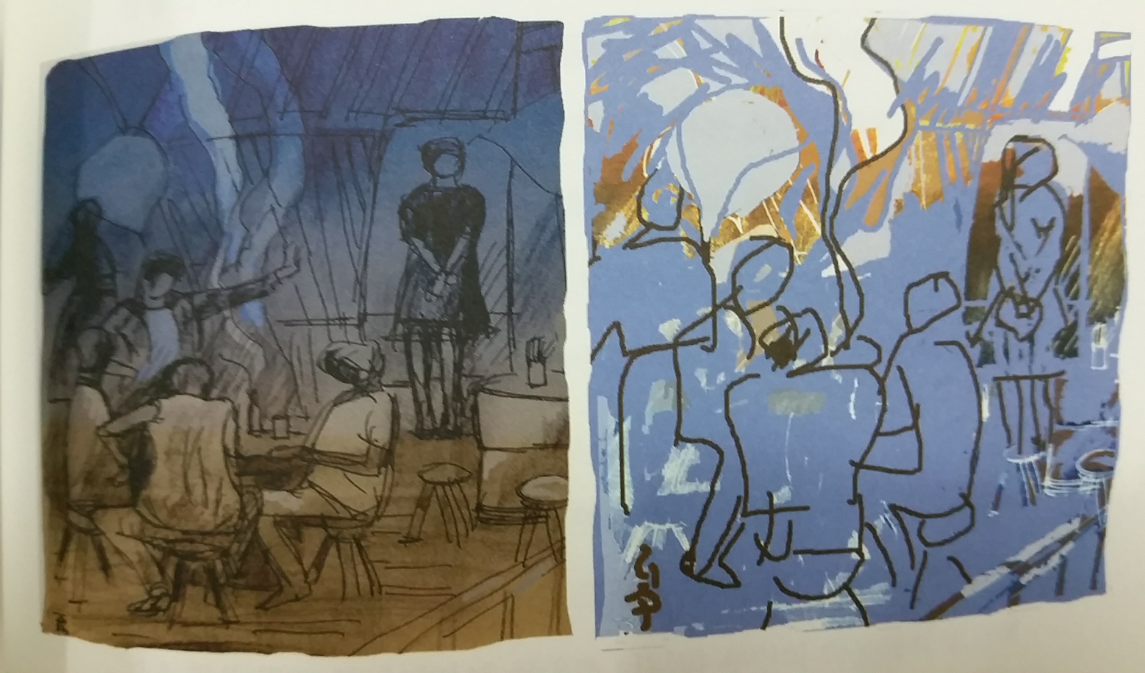

개인적으로 맘에 들었던 것은, 이 삽화이다.

ㆍㆍㆍㆍㆍㆍ술판에 동참하려고 나타난 여자의 모습에 포인트를 주었던 것 같다. 어딘지 좀 쭈뼛거리는 기색이다. 진짜 애인은 이런 데 잘 불려 나오지 않는다. 대체로 글친구든가 소 닭 보듯이 서로 무관한 사이일 텐데 점입가경으로 술판이 무르익고 왁자지껄 객담과 욕설이 오갈 무렵이면 '여자가' '계집애가'하는 소리들이 튀어나오고 술판은 파투가 난다. 그동안 의식화 과정이 조금씩 치열했던 아가씨가 자리를 박차고 일어나 버린 것이다. 삐친 그들이 몇 달 혹은 몇 년 만에 다시 화해를 했는지는 알 수가 없다.(70쪽)

지금 이삽화를 다시 모사해 보려 해도 분위기가 우러나지 않는다. 분위기는커녕 은유도 상징도 사라지고 그 대신 윤곽과 색깔만이 단순해지고 선명해졌다. 동참하려 나타난 아가씨는 여전히 보이지만 문으로 들어서면서부터 자중을 야리는 듯한 기색이 역력하다. 술친구들을 수하로 거느리면서 닭살 돋는 아첨과 추파라도 기대하고 있는 것 같다.(72쪽)

위의 그림에 대한 해설에도 불구하고

내가 읽어낸 건, 해설을 통해 당신이 얘기하려던게 아니라, ' 윤곽과 색깔만이 단순해지고 선명해졌다'는 구절이 주는 뉘앙스였다.

단순해지고 선명해졌다는 얘기는,

어찌보면 단출해지고 응축되는 것처럼 들리지만,

색이 단순해지고 선이 선명해졌다는 얘기는,

내가 언젠가도 얘기했던 번지고 스며 물드는 자연의 속성처럼,

사람이고, 그림이고, 예술이고, 간에,

경계가 없고, 경계를 구분하여 나눌 수 없는,

원형과 태초의 자연이 되는 것인가 보다.

다시말해,

사람이 나이를 먹으면서,

그 사람을 둘러싸고 있는 대기와,

스치고 지나가는 바람과,

하늘과 땅, 물들을,

자연이라고 뭉뚱그릴 수는 있지만,

명확하게 경계 나누기가 어려워지는 것과 같다고나 할까?

때문에 선을, 윤곽을 선명하게 처리했다는 건 어쩜,

명확하게 경계 나누기가 어려워진다는 말도 되고,

경계를 나누는 것이 무의미하다는 의미도 되겠다.

'정작 떠들고 싶었던 침묵의 내용'(78쪽)이나 '격렬한 열망의 중심에서 피할 수 없이 일어나는 산화'(79쪽)와 같은 수사라고 해야할까?

암튼, 내가 이 책을 설렁설렁 읽고 '나라도'하는 툴툴거림이,

감히 범점할 수 없는 존경심으로 바뀐것은,

세월의 더께가 앉은 그 연륜이라는 것을 가늠할 수 없기 때문이기도 했지만,

아울러, 당신의 그것이 껄렁껄렁해보여도(황인숙 시인은 '영혼이나마 히피인 친구들의 아름다운 족장'이라고 표현한),

어찌되었건 몸소 경험하고 체험한 것들이 예술로 탄생한다는 것을 알고 나서 였다.

세간에서 호평이 자자한 얼굴 예쁜 작가들의 소설을 그래서 나는 믿지 않는다. 사무실에서 몇 해씩 주리도 틀어보고 양말도 기워 보고 행상 리어카에서 홍합도 삶고 재봉틀 앞에서 하루 종일 틀질도 안 해본 적거거 해봤자 무슨 이야기를 할 수 있겠나 싶어서다.

이삿짐 센터에서 노가다하면서 우러나온 시가 남의 시나 달달 외며 머릿속에서 이리저리 꿰맞춘 시와 어떻게 비교가 되겠는가.

예의 이삿짐 센터의 시인 K는 불황으로 대학병원 수술실 경비 노릇으로 옮겼다가 피 냄새를 못 견뎌 이태 만에 뛰어나와 지금은 동네 아파트 경비로 살아가고 있다는 소식이 들린다. 시런 시인을 나는 믿는다.(178쪽)

이 글을 쓰는데, 지난 가을 남편이 동백꽃의 씨앗이라며 감씨 비슷하게 생긴 씨앗 몇 개를 갈무리해서 줬던게 생각났다.

난 그냥 흙에다 심으려고 했더니, 한동안 냉동실에 보관했다가 심어야 한다고 했다.

추운 겨울을 견디고 피어나는 꽃이라서 그런 것일까?

(자세히 보면 딱딱한 껍질을 뚫고 나오는 눈이 보인다, 앗싸~!)

내가 세월의 더께가 낀 그 연륜이라는 것,

몸소 경험하고 체험한 그것, 앞에서 숙연해 지는 것과 같은 이치일게다.