-

-

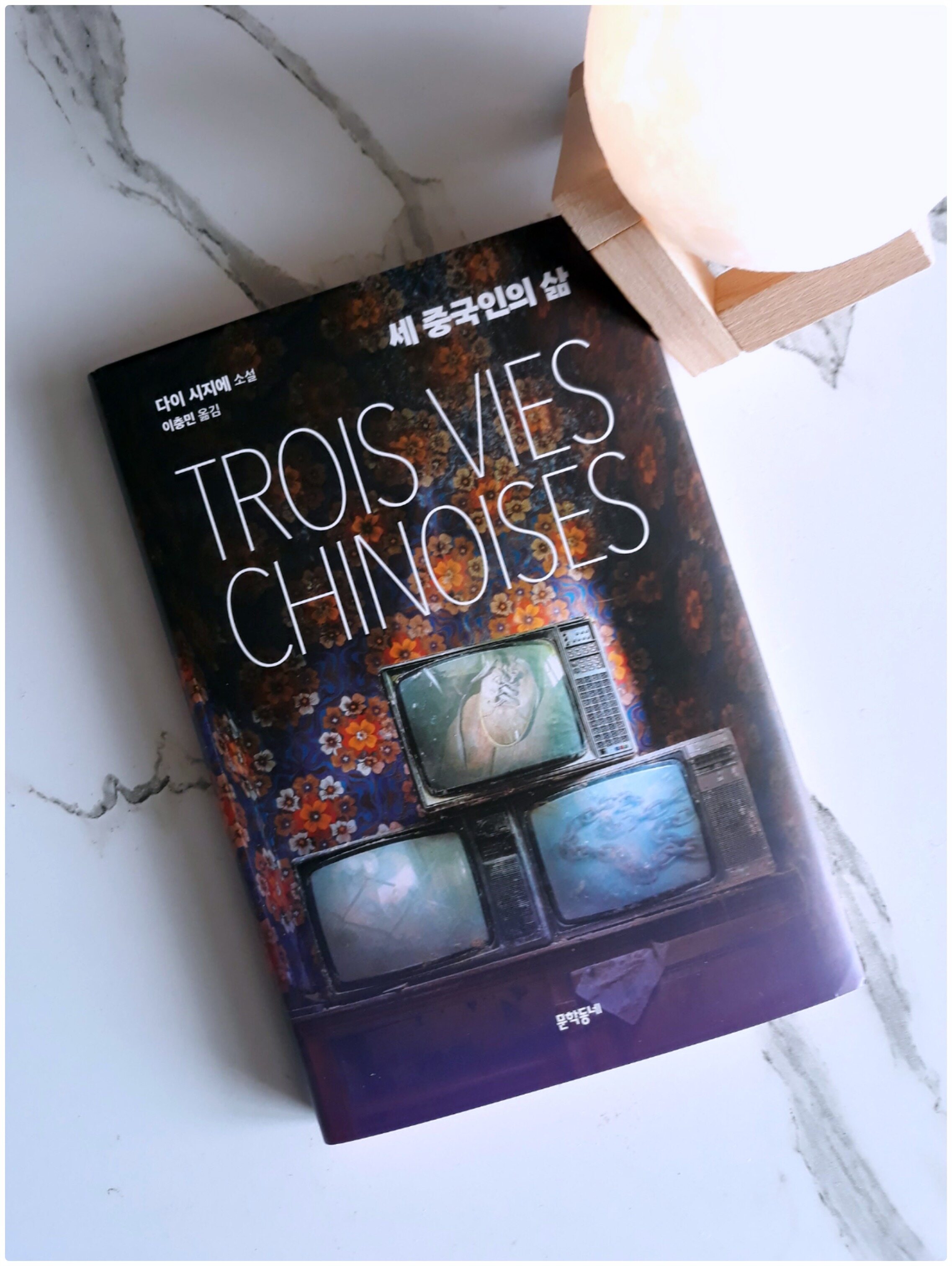

세 중국인의 삶

다이 시지에 지음, 이충민 옮김 / 문학동네 / 2025년 1월

평점 :

문체가 다른데도... 한강 작가님 작품이 설핏 생각나는 어떤 분위기... 어리석은 코미디 같은 날선 비극, 삶!

“늙은 친구를 조로증에 걸린 아이로 착각할 만큼 두 사람의 유사성은 맹백했다. 흰 눈썹, 주름, 키, 눈썹까지.”

살아있는 동안은 살아가야하니 온갖 비극이 난무한다. 관계 속에서 생존한다는 일은 이토록 뇌를 진화시켜야하는 일이었을까. 마치 통제가 불가능한 기술로 망하는 부작용처럼, 인간이 그 뇌로 구축한 엉망인 시스템들 속에서 끝없이 죽고 죽인다. 그렇게 끝나기 전에 죽을 만큼 서로 괴롭힌다.

세 편의 이야기는 하나같이 둔중한 충격을 가한다. 날카로운 부분 타격과 달리, 온 몸이 울리고 호흡이 딱 멈추는 강력함이다. 르포르타주가 아닌 소설이라서 도리어 실제 사건들인 양 세세히 생생하다. 여행조차 가본 적이 없는 낯선 곳들의 낯선 이들의 이야기가 그저 ‘사람’의 이야기로 낯설지 않다.

“그이에게 그 탄피들은 이후 우리를 남편과 아내로 묶어주는 계약의 증인이었던 셈이야.”

담담해서 더 두근거리는 문장들과 단편이라는 것이 믿기지 않는 촘촘한 그물 같은 암시들은 추리나 미스터리 장르물 못지않게 읽는 이를 긴장케 한다. 깊고 어두운 음모의 완성 같은 결말들은 오래 기억하는 게 두려울 정도로 강렬하다.

악랄한 함정 같은 시스템들 속에서 개인이 인간답게 살아간다는 것은 순전히 ‘운’인가... 새삼 한탄하게 만드는 작가의 통찰력은 체제의 저변을 반박할 수 없는 확실한 구조적 비극으로 드러낸다. 우리가 살아가는 지금의 현실과 시시각각 변화될 미래의 사회는 과연 이보다 덜 파괴적일까.

“짐승의 이름이 중국어로 ‘산을 뚫는 갑옷’인 것은 그래서였다. 이 짐슴의 과학적 명칭은 천산갑穿山甲이었다.”

생명은 다치고 망가지고 부서져도 살아남는 끈질긴 복원력을 가지긴 했지만, ‘생존’만이 유일한 선택지라면, 비대한 뇌를 가진 - 모순적이게도 사피엔스라는 학명이 어울리지 않을 정도로 어리석고 자기파괴적인 - 인류는 그래도 ‘아름다움’을 바라고 추구하며 애쓸 것인가.

작가가 드러낸 낯선 이들의 숨겨진 이야기들이 쓰리고 아파서 기분 나쁜 냄새를 품은 공기 속을 천천히 걸으며 한참을 서러워했다. 조금도 현명해지지 못한 탓에 우매한 질문들 속을 여태 헤맨다. 어떻게 살아야하는가.