-

-

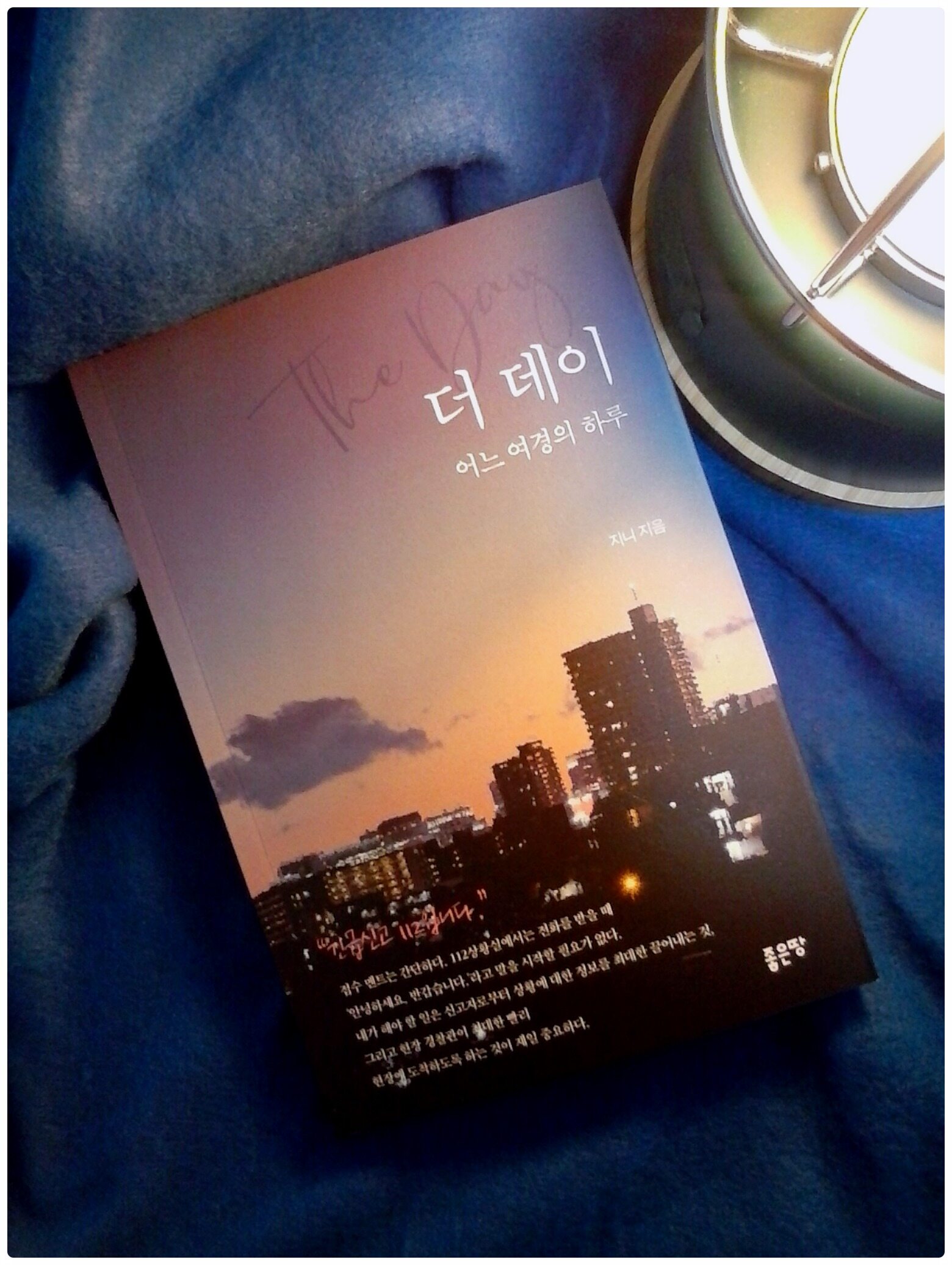

더 데이 - 어느 여경의 하루

지니 지음 / 좋은땅 / 2023년 11월

평점 :

“내 이름은 송은영, 나는 초등학교 3학년, 6학년 아들 둘을 키우고 있는 마흔여섯의 워킹맘 경찰관이다.”

소설 속 화자와 저자가 비슷해서 에세이 읽듯 읽다, 소설이란 기억에 자전소설처럼 읽어본다. 경찰관에 엄마에 작가라니, 어떤 이들은 에너지 레벨이 처음부터 달랐던 듯도 해서 안타까운 중에도 부럽다.

운이 좋아 살면서 112신고 센터에 전화할 일이 없었다. “사랑합니다 고객님”이 없는 응대가 좋으면서도, 업무의 긴장감에 숨죽이고 사례 같은 일화를 읽어나간다. 나의 매일의 일상이 타인들의 비일상이 되는 삶이다.

“‘내가 죽은 걸 누군가 알아줬으면 했다고, 내가 여기서 혼자 죽으면 아무도 모를 거 같아서, 그럼 너무 슬플 거 같아서요’라고.”

본래 화가 나면 흥분하는 대신 서늘해지는 성격이지만, 대처가 필요한 위기 상황에서의 차분한 태도를 다시 배워본다. 그럴 일이 없으면, 적으면 가장 좋을 일이지만, 삶이란 심장이 철렁하는 소리를 얼마나 자주 들려주는지.

남일 같지 않은, 늘 불안한 상상 속의 일이 발생한다. 평범한 어느 날, 몸에 이상이 생겼다는 신호. 일정이 있으니 고통이 심하지 않으면 대수롭지 않게 일단 넘겨보지만, 소설이니 이는 분명 전조일 것이다.

사적 관계에서는 조금씩 타협한 자신을 나무라고 자책하게 되고, 공적 사회에서는 자신의 직업이 어떤 처우와 인식을 받는지를 씁쓸하게 자각하며 얼마쯤의 직업명을 흐리는 처지. 이만큼 애쓰며 사는 사람이 받을 대우는 아니다 싶어서 불쑥 화가 나지만, 나도 쉬운 비난에 동조한 적이 있으니, 먼저 뉘우쳐본다.

누구의 삶이든 꼬이고 맺힌 매듭들이 있고, 그게 상처가 되어 아프고, 잘 해보자 애쓴 일이 엎어지는 일들도 적지 않으니, 좀 더 조심하고 서로 다정하고 위로하고 돕고 사는 일이 한발만 더 앞서가는 태도이기를 수없이 바랐고 오늘도 바랄 뿐이다. 그 방향으로 나도 반걸음만 더 나아가기를 바랄 뿐이다.

하루만으로 한 사람의 삶을 가늠하기란 불가능하지만, 누군가의 하루를 다 들여다보려 시간과 노력을 쓰는 일도 드문 것이 현실이고 사실이니, 말꼬투리 잡아 욕하고 미워하고 죽이려드는 유감천만인 시대에, ‘은영’을 한 권 분량의 책으로 만난 시간을 기억해야겠다.

나와 만난 이들을 조금 더 천천히 오래 살펴봐야지. 서로가 살아가는 일이 고된 몸 속 종양으로 자라지 않도록, 아픈 몸을 구부려 혼자서 울음을 삼켜야 하지 않도록, 마지막 듣는 소리가 구급차의 신호음이 아니도록.