-

-

투 파라다이스 1

한야 야나기하라 지음, 권진아 옮김 / 시공사 / 2023년 12월

평점 :

‘파라다이스’란 단어는 슬프다. 그것을 지향으로(투, to) 삼는 몸짓도 언어도 모두 슬프다. 어쩐지 허약해서 상상 속에서마저 튼튼하기보다는 보드랍고 연약한 간절한 기도 같다. 그럼에도 지향을 가진 이들만이 선명해 보인다. ‘나’도 ‘우리도’ ‘더 나은 무엇도’ 관심 없고 알려하지 않는 삶은 쏟은 물에 떨어진 수채화 물감처럼 원래 색을 놓치며 흐려져 가기만 할 뿐이니까.

에세이가 더 좋았다 소설만 읽게 되는 그런 시기들을 반복하며 책을 읽고 산다. 올 해는 - 벌써 2월이 거의 다 가버렸지만 - 소설에 끌리고 소설에 몰입이 낯설 정도로 잘 된다. 현실에서 가능한 멀리 도망가고 싶고, 잠시라도 완전히 잊고 싶은 욕망이 이끄는 태도일 수도 있겠지만.

언급한대로 서글프고 처연한 기분마저 드는 단어들을 제목으로 삼은 작품을 가만히 펼쳐들고 곧 얼굴이 빨려 들어가듯 그 세계로 낙하하였다. 낯설려면 얼마든지 낯설 수 있는 배경의 세계가 오래 전 한번 본 홈드라마처럼 적당히 따끈한 온도로 주위를 감싸는 공기처럼 편안하다.

그렇게 생각조차 작품의 풍경에 휘어 감긴 듯 읽어 나가다보니, 여러 작은 감정들이 일기 시작한다. 주로 주저함과 동반하는 감정이다. 나는 타인의 어떤 고통을 편히 구경하고 있을 뿐인 것인지, 작품이 애써 구축한 공감대에 진입해서 그 길 위를 걷고 있는 것인지.

스스로 세운 잣대는 늘 의심스럽고, 소비에는 태어나서부터 길들여졌으니, 이번에도 대답은 그렇다, 일 지도 모른다. 독자라는 멀어서 안전한 이곳에서, 전시된 고통을 구경하고 있다는, 무고할 수 없는 일종의 우월적 자격.

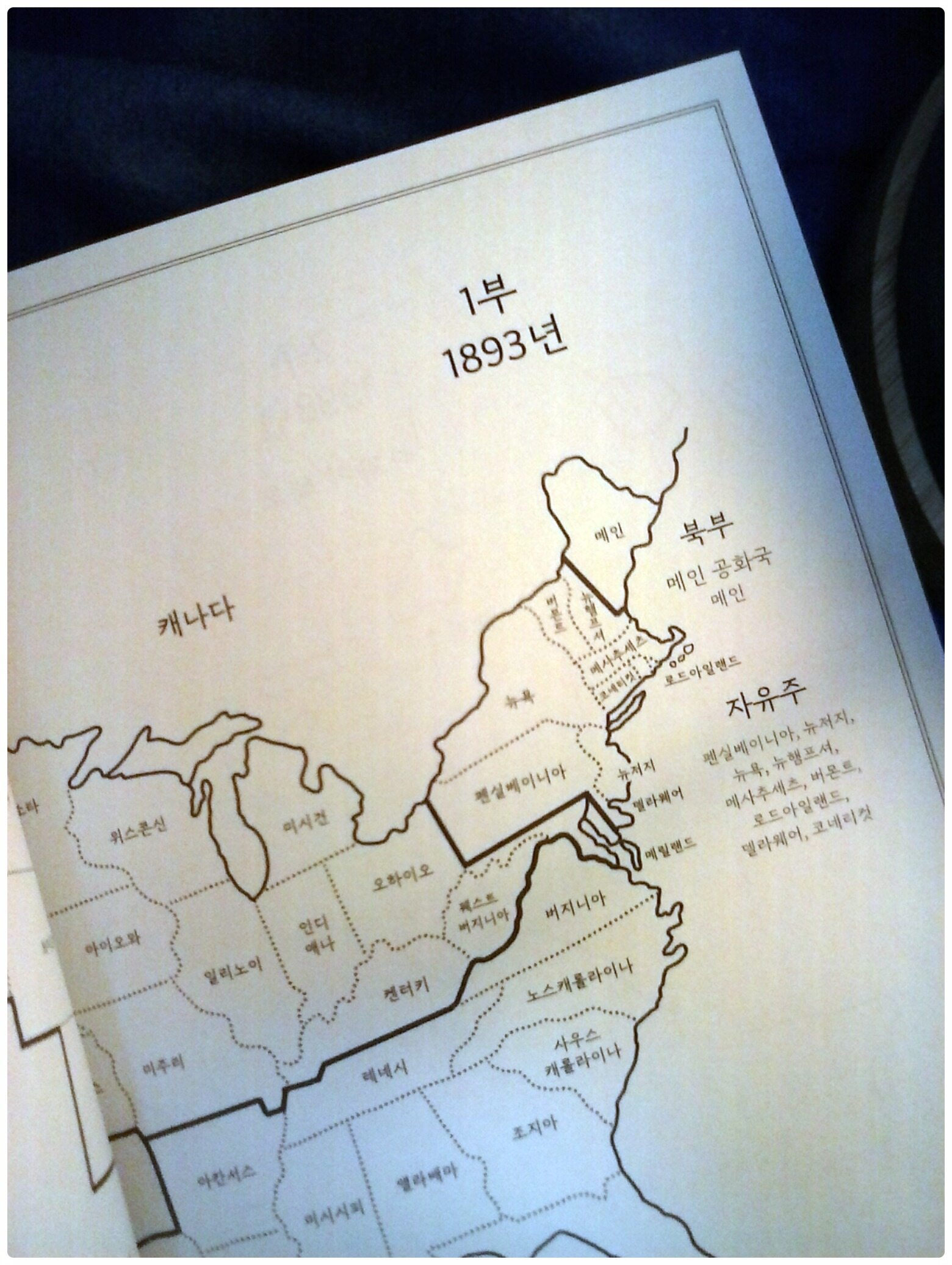

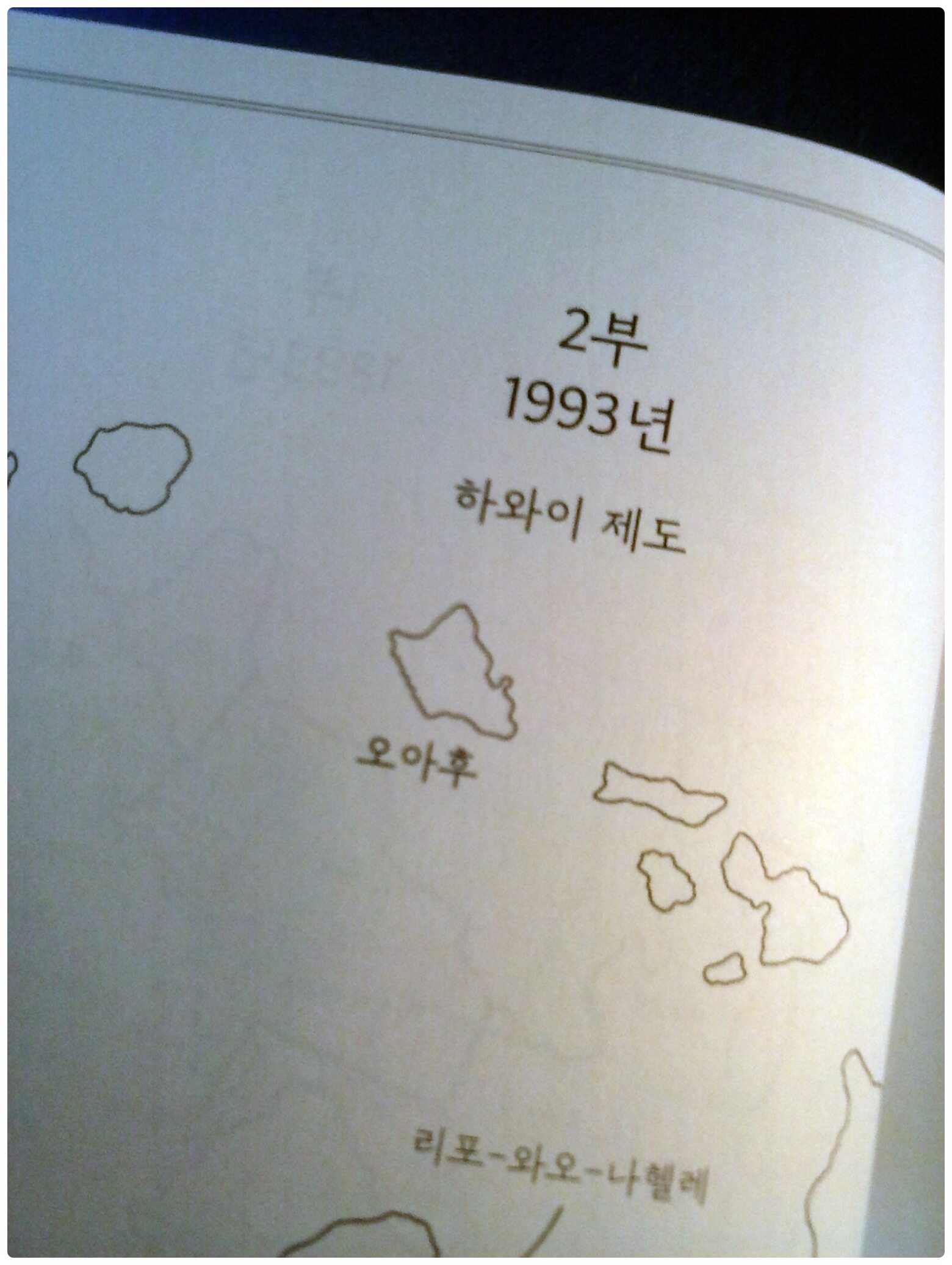

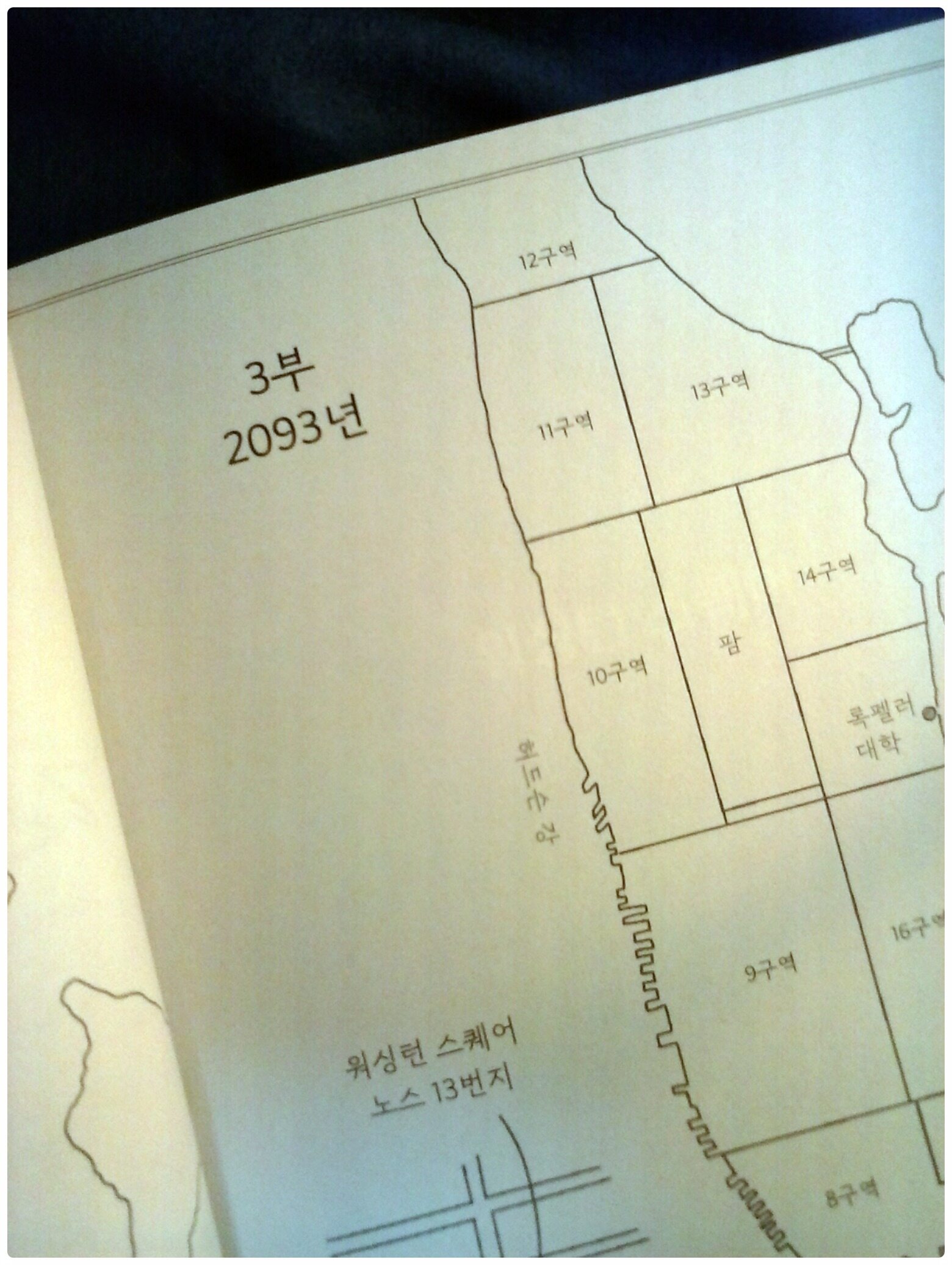

1893년, 2003년, 2093년, 이렇게 백년의 시간적 배경 속에서, 2024년 현재 아무 것도 해결되지 않은, 어쩌면 악화되고 오용되는, 성정체성, 혐오, 차별, 국가, 규제 그리고 팬데믹이라는 사회역사적 조어들과 현실들을 먼 길에 짊어질 배낭들처럼 챙겨 매고 걷는 기분이다.

“그의 첫 발걸음을, 새로운 인생을 향하여 - 낙원을 항하여.”

누구든 함께 걷는 이들의 발걸음이, 좀 더 용기와 희생을 기꺼이 감수할 필요한 있을 때, 재빠른 후퇴와 계산을 통해, 응원과 후원과 도움에 멈추지 않기를 바라는 이기적인 바람. 오래된 불평등과 편견이 판 자체를 갈아 치우는, 불의한 구조를 속속들이 알아보고 타협하지 않는 그런 길들이 만들어지기를 바라는 이기심이 산불 일 듯 솟아오른다. 내가 하지 못한 것을 타인에게 투영하고 기대하는 전형적인 꼰대의 사유법일까.

이렇게 섬세한 작품을 만나보면, 너무 쉽고 게으른 폭력적인 지적질이나 조롱과 비난과 (온갖 방식의) 공격이 더 저질스럽고 추해 보인다. 아마 나는 휴식이 조금은 필요하면서도 끈질기게 성찰하고 지향하는 바를 다채롭게 거듭 만들어가는 이런 문학적 경험이 더 필요한 시기인가 보다. 그래서 소설에 이토록 정신을 모두 빼앗기나 보다.

생각이 좀 다르다고 바로 전멸시킨 적으로 취급하고 후려치고 때려붓는 언행의 공격을 주저하지 않는 현실이 갈수록 참기 더 어려워진다. 그러니 ‘존재’와 ‘존엄’을 오래 고민하는 깊은 이야기는 귀하고 중하다. 19세기와 20세기 미국 역사에 대한 지식이 과문한 채로도, 파라다이스보다 디스토피아를 더 자주 마주하는 구성임에도 이 작품은 고집스럽게 ‘더 나은’ 지향을 잃지 않는다.

세대를 거듭해서 언급되는, 일견 현실을 당장 바꿀 힘은 없어 보이는 “To Paradise(낙원을 향하여)”란 표현은, 그래서 바꿀 힘을 담지한 주문처럼 간결하고 강력하다. 바라고 상상해야 그리고 만들 수 있다. 전제가 없다면 결과는 100% 없을 뿐이다.

이 작품의 시간 역행 구성이 역사의 퇴보라고 느껴져서 실망하거나 좌절을 느끼지는 않았다. 표시된 숫자가 같다고 모두가 동시대를 사는 것은 아니다. 비동시성은 개인 내에서도 관계 속에서도 사회에도 일상적인 사건들이자, 어쩌면 실재하는 진실이다. 안다고 생각한 진보의 선형 말고, 어지러운 낙서 같지만 단단하게 응집된 바람이 여전히 굳건한 그런 삶이 촘촘하니 힘이 세다.

누구도 한 번도 피해가지 못한 삶의 아이러니와 돌발과 예상 못함을 모두 살아가며, 때로는 오지 않은 현실 대신 “현실은 근본적으로 다르지 않으며 자유는 환영 같은 희망일 뿐"이라는 암시와 환상 속에서 스스로를 위무하며, 그들은 여전히 낙원을 향해 가고 있고, 우리도 아마 그러해야 할 것이다.

주인공들 각자의 파라다이스는 무엇이고 독자들의 것은 무엇인지를 상세히 물어보면, 우리의 현실도 상상도 예상 외로 거대한 스펙트럼의 여기저기에 분포해있다고 새삼 놀라게 될 지도 모른다. 산책을 나가기엔 많이 늦었는데, 나는 주문 같은 짧은 문장들에 사로잡혀 자꾸만 창밖과 현관 쪽을 흘끔거리게 된다.

“저들의 생각은 틀렸어. 아직 너무 늦지 않았어, 늦지 않았어, 결국 늦지 않았어. 그리고 나는 걷기 시작할 거야. (...) 네가 가 있길 바라는 그곳을 향해서. 난 멈추지 않을 테고, 쉴 필요도 없을 거야. 거기, 네가 있는 곳에 다다를 때까지, 낙원을 향하여.”