-

-

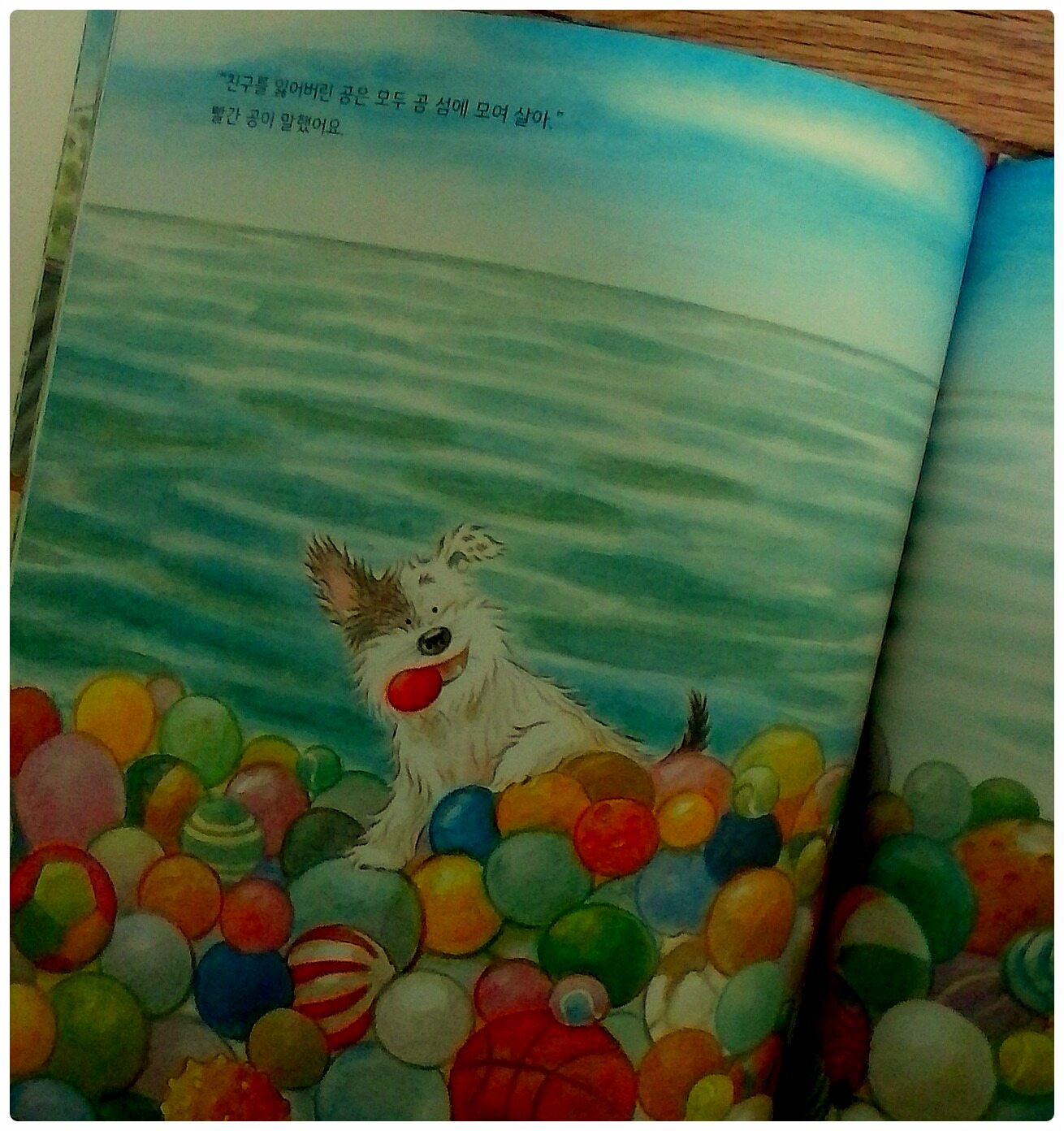

나의 빨간 공

서은영 지음 / 창비 / 2022년 9월

평점 :

늙은 개, 낡은 공, 할머니... 모두 좋아한다. 내게도 안팎으로 평화로운 이런 시절이 올까 싶어 미리 그립기도 하다. 우리 모두 그저 살다 사라진다. 사는 동안의 풍경이 아름답기를, 사라진 후의 남은 풍경도 그러하기를.

요즘 해질녘마다 아름답고도 두렵고 찬란한 빛과 색을 만난다. 제주 사는 그리운 친구가 보내 준 사진 속 색감도 그렇다. 태어나 자란 이 지구가 순간 아찔하게 낯설어지는 기분. 완벽하고 아름다운 지구를 만끽하다 쓰레기 없이 떠나고 싶다.

에든버러 바닷가에 살던 시절 시작된 이야기라는데, 내가 만난 대서양의 색감과 풍경과 분위기와 느낌이 아주 다르다. 시절이 달라서일까. 발끝이 얼어붙는 듯 차가워서 여름에도 들어갈 수 없었던 바닷물, 뿌옇게 흐린 기억은 그 풍경 앞에서 늘 울었기 때문이다.

이별하지 않는, 떠나지 않는, 변하지 않는, 머물고 싶은... 존재와 장소. 아직도 여기가 아닌 것 같은 내 미숙함 탓에 자주 마음이 울렁거린다. 언제쯤이면 여기다, 이거다, 싶은 걸 알아볼 깜냥이 생기는 것인가. 이토록 미련할 수가.

여름에는 가을에 이사를 가고 싶고, 9월이면 10월에 이사를 가고 싶다, 는 생각만 한다. 아직 뭔가 하고 싶다는 게 있어서 여전히 살고 싶다는 얘기처럼 들려 기분이 좋기도 하지만, 이사란 곧 삶을 혁명처럼 바꾸는 일이라서. 생각 중, 생각만 하는 중.

아무리 짐을 줄여도 내 생은 이제 너무 무거워졌다. 나는 더 이상 홀가분하게 내 몸 하나 옮길 수가 없다. 부디 내가 가진 건 여행가방 하나에 다 들어가길 바랐고, 길 위에서 걷다 떠나기를 바랐던 젊은 시절은 오래 전에 묻혔다.

내게도 애착을 가지고 따라갈 빨간 공이 없지 않았을 텐데.

머물고 싶은 곳이 어딘가 있을 텐데.