-

-

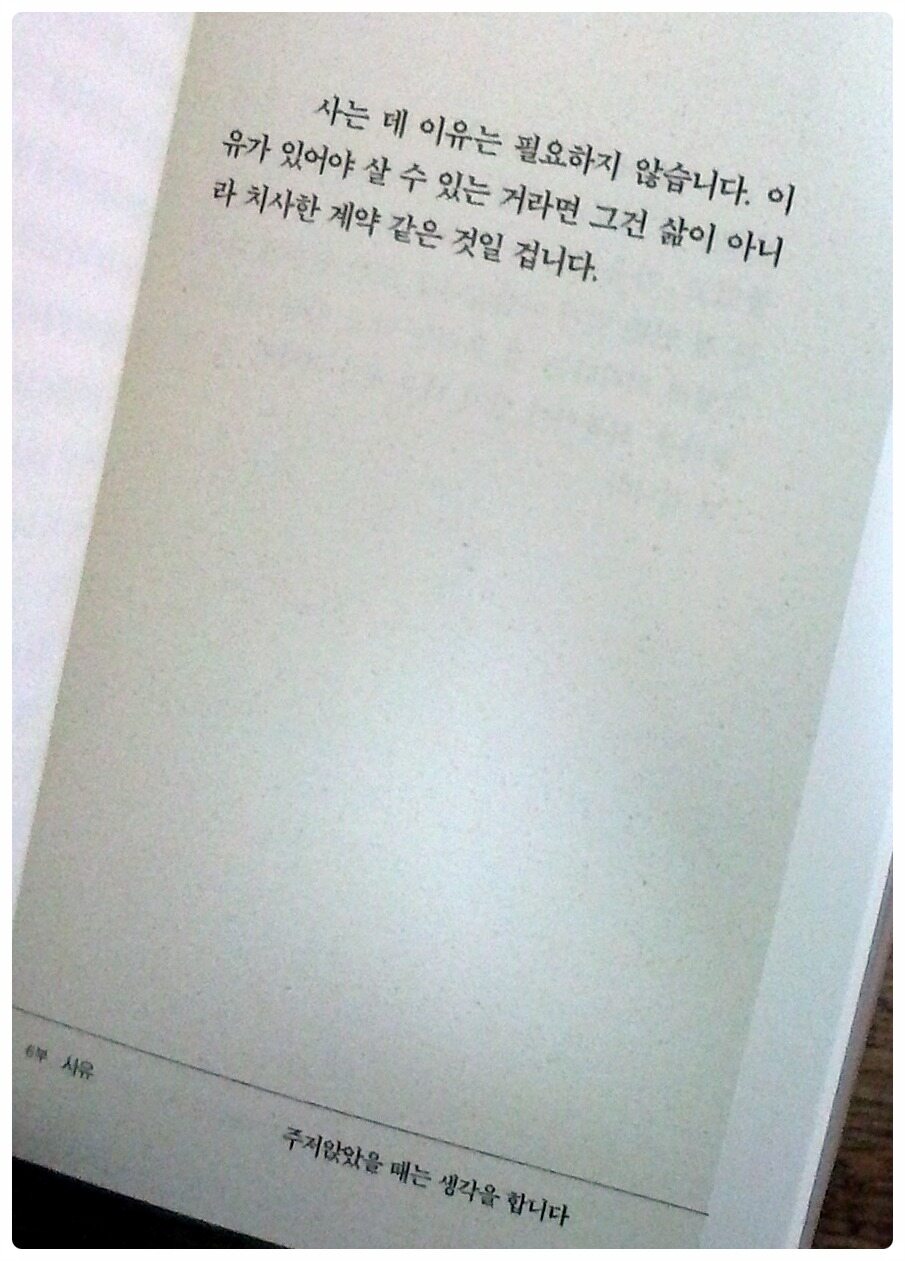

최소한의 이웃 - 허지웅 산문집

허지웅 지음 / 김영사 / 2022년 8월

평점 :

제목부터 뭉클한 이 책을 눈물 콧물 흘리며 닦으면 읽었습니다. 잊지 못할 고마운 분을 덕분에 더 오래 떠올렸습니다. 심각할 수 있었던 교통사고 현장에서 만난 ‘최대한’의 이웃의 이야기입니다. 감사를 제대로 전하지 못해서 평생 잊지 못할 분입니다.

제가 탄 택시가 1차 충돌을 일으키고 다들 졸며 운전한 건지, 뒤에 오던 차들이 잇달아 두 번 더 충돌하였습니다. 다행이 뒷좌석에서도 안전벨트를 했지만, 몸이 휘고 무언가가 머리를 세게 강타한 터라 쇼크 상태였습니다. 의식은 있었습니다.

밖에서 차창을 막 두드리는데 고개는 물론 손가락도 까딱할 수가 없었습니다. 몸에 아무런 힘이 들어가지 않았습니다. 정면을 보니 엔진에서 연기가 펄펄, 이런 위급한 상황에서 아무 것도 할 수 없다는 완전한 무력감은 그때 처음 체험한 듯합니다.

누군가 찌그러진 차문을 열고 나를 꺼내는데 몸에 힘이 안 들어가니 그대로 안겨서 나왔습니다. 눕고 보니 손이 따뜻하고 눈이 다정한 분이셨습니다. 자꾸 괜찮냐고 물어서 젊고 어리석었던 저는 화가 나려고 했지요. 괜찮지 않은 게 너무 명백하지 않나요.

“살면서 두텁게 쌓아 올린 편견을 나만의 지혜로 착각하며 세상을 이것과 저것 둘 중 하나로 판단하는 사람이 누군가가 하지 않은 것을 했다고, 혹은 한 것을 하지 않았다고 확신하고 있을 때, 상대방은 얼마나 무력하고 외로울까요.”

오른 다리 골절 하나 뿐이고, 뇌로만 살아가던 논문 학기라서 머리를 안 다친 것에 만족했습니다. 인간성 연마보다 학력을 쌓던 아둔한 시절이라 누구보다 빨리 와서 저를 꺼내준 분께, 따뜻했던 체온에, 염려 가득했던 목소리에 감사를 제대로 못 전했습니다.

“인간은 공감할 줄 아는 생명체입니다. 인간은 인간으로 태어나 사람답게 살려고 노력하는 동안 그들을 다른 생명체와 구분 짓는 괴상하고 소모적이며 소란스러운 동시에 놀라울만큼 아름다운 것이 하나 있다면, 그건 바로 공감하는 능력일 겁니다.”

아마 평생 못 찾겠지요. 죄송스러운 건 어쩔 도리가 없지만, 그래서 저도 그분처럼 타인에게 계산 없이 망설임 없이 쉬운 감사인사에도 연연하지 않고 호의를 베풀 수 있는 사람이 되고 싶습니다. 그분이 선용한 인간답게 사는 방식을 가능할 때마다 이어가고 싶습니다.

“마음 위에 안개를 걷어내고 밝은 눈으로 상대를 바라볼 수 있는 지혜, 그렇게 편견 없는 가슴으로 상대를 품을 수 있는 용기. 꼿꼿하고 바른 자세로 살아간다는 건 단지 어깨를 펴고 허리를 바로 세운다는 게 아니라 바로 그런 용기와 지혜를 실행하는 삶일 겁니다.”

태풍 소식에 불안하고, 책도 잘 못 읽겠고, 할 수 있는 일은 없어 초라하고, 그럼에도 인명피해가 없기를 바라는 마음은 더 간절해집니다. 예보를 찾아보다 눈에 띈 어떤 글에서 중국이나 일본으로 가서 쓸어버리라는 문장을 보았습니다.

불안보다 깊은 슬픔을 느낍니다. 모르는 다수의 사람들을 향한 증오와 생명경시는 어떻게 생겨나고 왜 사라지지 않는 걸까요. 인류는 전쟁도 살인도 멈춘 적이 없지만, 그래도 이 작고 어두운 지구에서 잠시 이웃으로 함께 사는 일이 폭력적이지 않으면 좋겠습니다.

“진정한 강인함이란 하늘을 날고 쇠를 구부리는 게 아닌, 역경에 굴하지 않고 삶을 끝까지 살아가며 마침내 스스로를 증명하는 태도에서 발견할 수 있는 것이 아닐까.”

이런 글을 쓸 수 있게 되기까지 허지웅 작가가 겪어야 했을, 굴하지 않아야 했을 일들을 짐작해 봅니다. 냉철하다거나 이성적이라는 평이 강한 듯한데, 저는 저처럼 자꾸 뭉클해서 눈물이 핑 도는 이를 봅니다. 고단하지만 포기하지 않은 이를 느낍니다.