-

-

네가 울어서 꽃은 진다 ㅣ 창비시선 469

최백규 지음 / 창비 / 2022년 1월

평점 :

시집을 여니 비가 내리기 시작하는 듯했다.

봄 비... 인 듯 했다.

여름 장맛비처럼 빗줄기는 굵어졌지만

동글동글 눈처럼 부드럽게 내리는 여름의 이야기들이 이어졌다.

그동안 많은 꽃이 차례대로 피고 지며

꺾이고 시들고 떨어지고 마른 향을 남겼다.

무거운데 가볍다.

90년대 생 시인이...

90년 대...(로 기억되는) 장면들을 어떻게 불러 주는 것일까...

모두가 나의 오독일까...

무엇이건 좋다...

이른 봄에 상상해보는 깊은 여름처럼

설레는 시집 선물을 받았다.

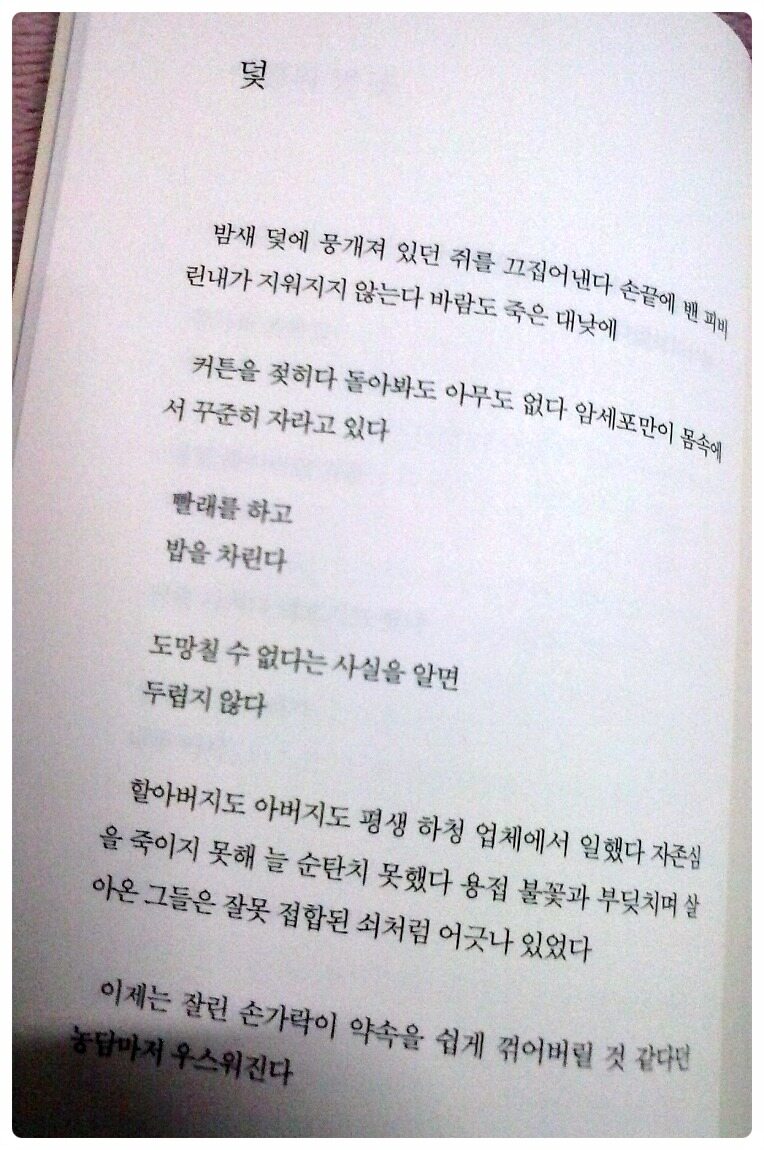

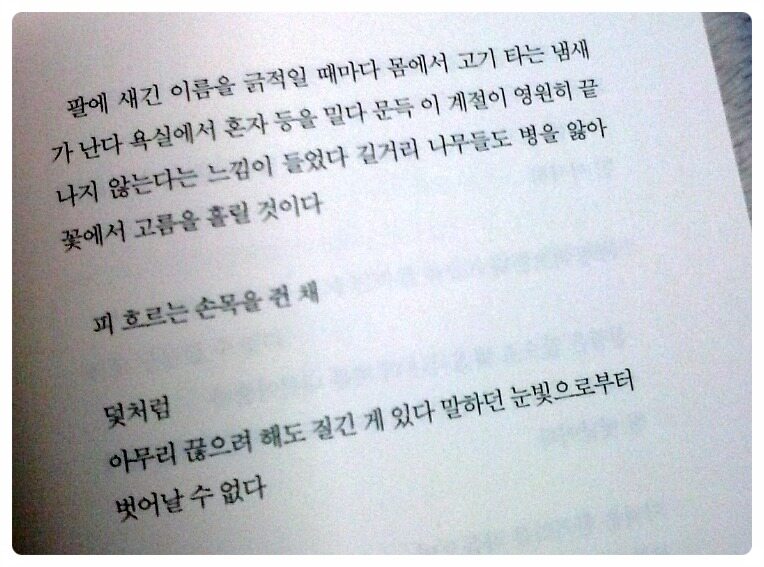

<덫>

행복한,

아주 행복한 감옥, 이라고 했던

오래 전 친구의 말....

모든 일상을 완벽하게 꾸리다

모든 이의 칭찬을 받다

아이가 노는 거실을 두고

베란다로 날아가 버린 선배...

도망칠 수 없어야 비로소 두렵지 않은 걸까...

그랬던 것일까...

<숲>

숲에 가고 싶은 것인지

숲이 되고 싶은 것인지

알 수 없는 시간

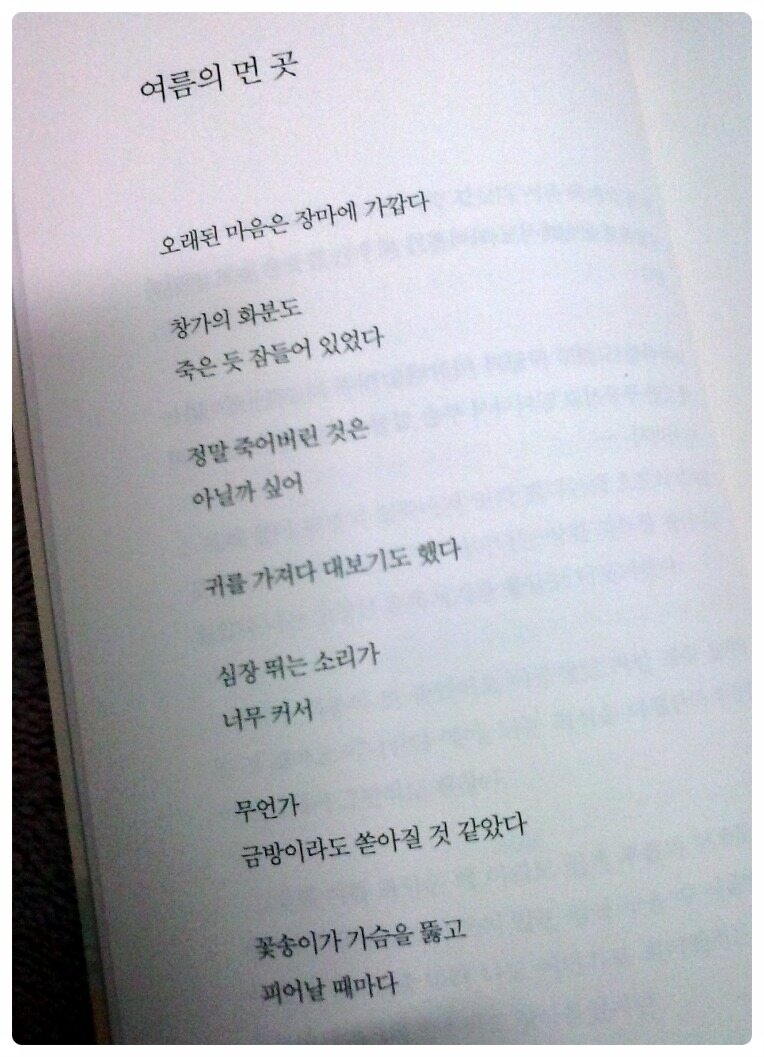

<여름의 먼 곳>

시인의 가슴에선 꽃이 피어나고

내겐 가끔 뾰족한 싹이 돋는다.

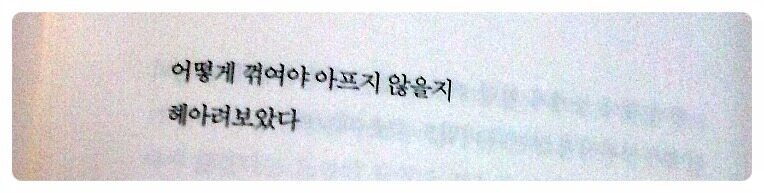

시인은 아프지 않게 꽃을 꺾어 보려 한다는데

나는 헤아려볼 생각도 없이 잡아 뜯는다.