-

-

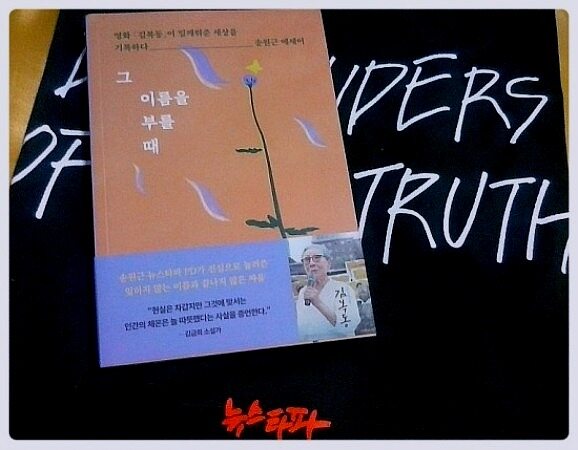

그 이름을 부를 때 - 영화 「김복동」이 일깨워준 세상을 기록하다

송원근 지음 / 다람 / 2021년 8월

평점 :

어리석은 말이지만 해본다. 자연재해, 전쟁, 폭행, 사고, 살인은 겪지 않아야 하는 일들이다. 예방하고 피해야하는 일들이다. 왜냐하면 나는 완치를 믿지 않기 때문이다. 경험적으로도 다친 곳들은 절대 완치되지 않는다. 흉터가 눈에 띄는 물증이라면 통증은 나만 아는 후유증이다.

몸도 그렇고 정신도 마찬가지이다. 덮고 가리고 대체하고 잊었다 믿고 살 수는 있지만 없던 일이 되진 않는다. 어리석은 말이라 한 이유는 이 모든 것을 완벽하게 피할 수 없기 때문이다.

그래서 나는 극복기를 잘 못 읽는다. 낫지 않은 이들이 나았다고 하는 말은 서럽고 눈물겹다. 나아야 할 사정이 있었을 뿐이다. 같은 일을 겪어도 반응은 다 다르고, 나만 빼고 다른 이들은 다 지혜롭게 잘 이겨내는 듯도 보인다.

가장 놀라운 이들은 그런 것쯤 계기로 삼아 참 멋진 존재로 대단한 삶을 사는 분들이다. 그렇다고 망가진 채로 괴로워하는 이들을 모욕하고자 하는 뜻은 전혀 없다. 몸의 상처는 어쨌든 아물겠지만 정신적 상해는 더구나 극복할 자신이 나로선 전혀 없다.

다쳤을 때 가장 중요한 치로 단계는 가장 가까운, 도움을 요청할 수 있는 이들에게 알리고, 가능한 전문가의 치료를 받고, 일상으로 복귀해서 살아 보는 일이라고 한다. 그런데 이런 위로를, 지원을 제대로 받지도 못하고 사신 분들이 계신다.

그런데 자신의 아픔과 상처를 증거 삼아 다른 이들에게 그런 아픔이 반복되지 않도록 애쓰며 사신 분들이 계신다. 어떤 심정이고 생각이셨을지 나는 짐작할 도리가 없다.

“이 상처를 위해 내가 할 수 있는 일이 있을까. 나는 이 치욕에서 벗어날 수 있을까. 내 삶을 위해 나는 무엇을 해야 할까. 죽기 전에는 사과 받을 수 있을까. 그때 나는 무엇이었는가. 언니는 왜 나를 가엾게 여기지 않았을까. 미안하다는 말로 내 상처가 나을 수 있을까. 세상 어디에, 내 속을 알아줄 사람이 있을까.”

생면부지의 사람들에게 상처를 스스로 드러내며 전 세계를 다니며 싸우는 중에, 제 나라 정부는 대신 돈 받았으니 끝났다하고, 정권이 바뀌어도 유구히 살아남은 친일 세력들은 일본 극우와의 거래를 통해 공항에서 속옷까지 뒤집히는 모욕을 당하게 하고,

<그 이름을 부를 때> 소리 내어 제목을 말해도 이렇게 글로 써도 눈이 뜨거워진다. 10월 1일에 처음 읽고 호들갑스럽게 울기만 했다. 헤아릴 길 없는 김복동 할머님의 시간을 헤아리려 하지도 않고 영화나 보고 말았다는 자책이 컸다. 피해자 일인도 생존자 일인도 아닌 인권운동가로 사시다 가신 분의 뜻을 헤아리지도, 담담하고 진중하게 영화를 만들고 글을 쓴 송원근 피디/작가의 뜻을 제대로 살피지도 못했다.

“현실은 차가웠지만, 김복동의 삶은 사람이 품은 온기로 따스했다. 그것이 영화 속에 녹아 있다. 차가운 현실과 연대의 따스함이 색 보정 작업을 통해 잘 구현되길 바란다고 김 감독에게 말했다. ‘현실은 차갑되, 사람은 따뜻하게.’ (...) 사실 뉴스타파에서는 색 보정 작업을 할 기회가 거의 없다. 색 보정에도 테마가 있다는 것을, 나는 이번 작업을 통해 깨닫는다.”

과거에 머문 건 오히려 과거에 집착하지 말라고 일갈을 던지던 이들이었다. 김복동은 과거에 머무르지 않았다. 지금 피해를 입은 곳 소식을 들으면 당장의 현실에서 돕고 사셨다. 돌아가신 후 전 재산은 재일동포 학생들의 장학금으로 전달되었다.