-

-

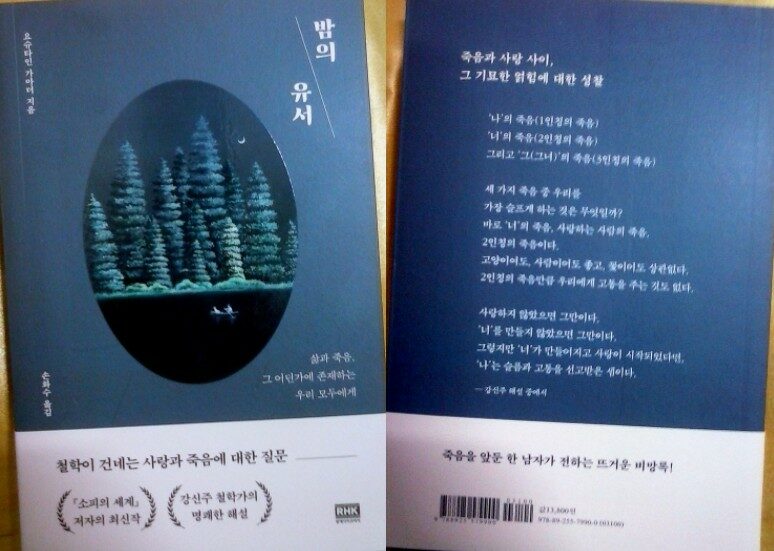

밤의 유서

요슈타인 가아더 지음, 손화수 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2021년 8월

평점 :

<소피의 세계> 제목이 낯설지 않으시지요. 오래 전이지만 무척 재밌어서 신기해하며 읽은 기억이 남아 있습니다. 철학책이라 할 수도 있는데 영어 원작으로 읽어도 동화처럼 읽힙니다. 지금도 좋아하는 독자들이 있는지 궁금하네요.

저자의 이름을 잊어버릴 만큼 오랜만에 신작 소식을 들었습니다. 고요하고 아름다운 이야기일 거란 기대가 커지는 표지입니다. ‘거리의 철학자’로 불리는 강신주 철학자의 해설이 더해진 구성입니다. 두 사람의 고민과 사유가 어떻게 어우러지는지 궁금합니다. 190쪽의 작은 책입니다.

삼각관계가 형성된 연애이야기가 전개되어 멍하니 읽다가 죽음이 가까운 이가 자살을 결심하고 쓴 유서라는 것을 떠올리고 다시 재독해야겠다는 생각이 듭니다. 질문자가 누구냐에 따라 질문의 뜻이 달라질 수 있지요.

“내가 내 스스로에게 부여한 마감은 이십사 시간이다.”

“과거를 돌이켜 보면 시간은 너무 빨리 흘러서 현재로 성큼성큼 걸어온 거나 다름없었다.”

근위축증으로 최대 3년의 기대 수명이 남았으니 병증이 악화되면 가족들이 힘겨워할까봐 스스로 삶을 중단시키려는 생각... 당사자가 되어서, 가족이 되어서, 제3자의 입장으로 여러 생각을 해봅니다.

“죽는 것은 두렵지 않다. 오히려 그 정반대다. 내 신체 기능이 하나둘 사라져 결국은 식물인간의 상태로 숨이 끊어질 때까지 살아야 한다는 사실과, 얼마나 오랫동안 그러한 상태로 살아야 하는지 모른다는 사실이 슬프고 괴로울 뿐이다. 매 시간마다 아니 매분 매초마다 내 삶을 타인의 정성과 도움에 의지해야 한다고 생각하니 비참하기 짝이 없다.”

당사자가 자신의 존엄을 지키는 방법으로 살고 죽는 것이 가장 중요하다고 생각하니 할 말은 적지만 가족들의 비탄을 생각하면 할 말이 없어집니다. 돌연한 사망이나 살아서 미리 하는 이별인 치매보다 의사가 시간이 얼마 남았다고 알려 주는 병사를 좀 더 선호하는 나는 생각이 더 복잡합니다. 천천히 서로 이별하는 방법을 택할 수는 없는 걸까요.

한편 주인공인 나, 알버트가 글을 써보기로 한 것은 최선이라는 것에 동의합니다. 사라지기 전 내가 살아온 시간을 회상해보고 정리해보는 시간은 인간만이 누릴 수 있는 특혜이고, 감정이 한 차례 걸러진 글을 통해 알버트 자신도 언급했듯이 글의 끝에 자신이 어디에 도착할지는 모를 일이니까요.

글을 통해 그의 삶을 따라 다니는 일은 즐거웠습니다. 사랑과 행복한 시간들이 가득한 삶이었네요. 삶과 죽음에 대한 품격을 지닌 회상과 글은 스스로를 동정하고 비탄에 잠기는 것에 머무르지 않고 자연스러운 사고의 흐름처럼 인간과 지구와 우주로 확장됩니다.

모든 것이 동일한 시간에 태어난 동일한 구성 요소들이니 결국에는 자신에 대한 사유에 다름 아닐 것입니다. 밤하늘을, 우주를 깊이 들여다보면 우리가 느끼는 설명할 수 없는 노스탤지어와 경외심을 다른 무엇으로 설명할 수 있을까요.

부분 부분 긴장을 불러일으키는 여러 요소들이 등장해서 가족에게 숨겨진 어둡고 강렬한 비밀과 범죄 등등의 사건들이 있는 건가 불안하고 궁금하기도 했지만 젊음과 선택이 필연적으로 동반하는 불안의 여정이라서 다행입니다.

“지성을 지닌 인간이 존재할 수 있었던 것은 불가해한 우연 때문이라고 말할 수도 있다. (...) 나는 지금 왜 이러한 것들에 집중하고 있는가? (...) 그것은 바로 희망을 갈구하고 있기 때문이다. 희망은 무엇인가?”

죽음이 계기가 되어 죽음의 한 종류를 선택하고 쓰기 시작한 글이지만 글은 점점 삶과 사람으로 채워집니다. 이렇게까지! 싶은 정도의 희망이 느껴지는 문장도 만납니다. 이 책의 원제는 <Akkurat Passe> 노르웨이어로 뜻은 Just right, 딱 적당하게, 로 해석될 수 있다고 합니다.

모든 것이 딱 적당한 순간이 우주의 모든 생명체의 생성과 존재에 필요한 단 한 순간이지요. 지구 행성이 태양의 ‘골디락스 지대’ - 태양계 내에서 생명체가 살 수 있는 영역 - 에 딱 적장하게 위치한 것, 지구 생태계가 인간이 존재하기에 딱 적당하게 안정적이고 견고하고 비옥한 것 - 그게 지루한 지 인간이 제 스스로 마구 망가뜨리고는 있지만.

저자는 이러한 순간들을 ‘불가능한 영원’이라 부릅니다.

‘딱 적당한’ 그런 순간들은 언제였을까요.

사랑과 죽음보다 강렬한 삶의 주제가 있습니까.

희망이란 무엇입니까.