오랜만에 만난 김은 자기 집으로 나를 데리고 갔다. 집은 요즘 보기 드물게 연탄아궁이가 있고 방바닥의 장판은 아랫목 쪽이 쭈글쭈글해 있었다. 김은 라면 하나를 끓여 왔다. 큰 냄비에 물을 잔뜩 부어 끓였다. 멋쩍게 웃으며 먹을 게 라면 하나밖에 없다며 밥을 가득 말아서 먹자고 했다. 다행히 결핵 같은 추위가 지붕을 덮지 않아서 라면을 나눠 먹고 밥을 말아 먹으니 땀이 났다. 겨울이 걱정되었지만 묻지 않았다.

라면은 물이 많아서 스프의 맛이 살짝 날 정도였지만 김치를 걸쳐 먹으니 어쩐지 맛있었다. 어떻든 먹어야 하고 어떻게든 먹게 된다고 김은 말했다. 다른 가족과는 떨어져 사는 모양이었다. 가족과 지낼 때도 서러운 단어 가난이 악착같이 붙어있었다. 가난에서 겨우 벗어나는가 싶더니 김은 절망의 크레바스로 빠지고 말았다.

그것이 6년 전의 일이었다. 그리고 연락이 되지 않았다. 직장을 잃었을 때 지옥이라고 했다. 그렇게 맛있게 먹었던 라면도 목구멍을 통과하지 못하고 햇살이 싫었고 행복하게 웃는 사람들을 죽이고 싶었다고 했다. 잠들어도 거기까지 따라오는 채권자들과 눈을 뜨면 보이는 빚은 자살의 유혹으로 가게 되었다고 했다. 지옥이라는 건 멀쩡한 건물이지만 그 속에서는 어떤 일이 일어나고 있고, 그 일이라는 건 생존이 불가능하게 되는 일이라는 것이다. 그 중심에 김이 있었다.

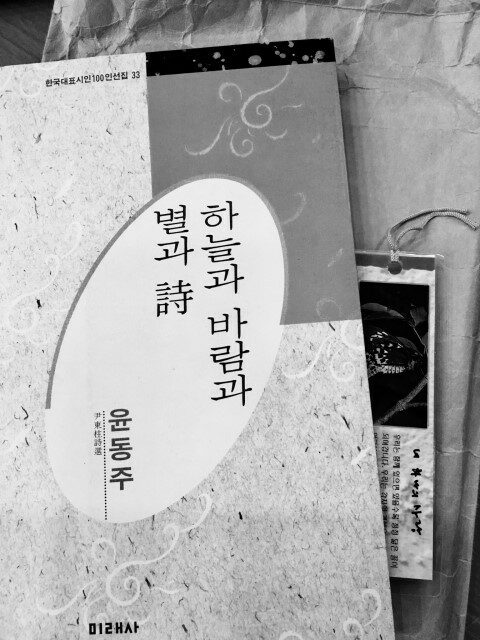

김은 나에게 오천 원을 달라고 했다. 나는 주머니에서 만 원을 꺼내 주었다. 김은 소주를 사 오겠다며 만 원을 들고 나갔다. 나는 현금을 털어 오만 원짜리 한 장과 만 원짜리 3장을 냄비 받침으로 썼던 책 사이에 끼워 넣었다. 라면 받침으로 썼던 책은 윤동주의 시집이었다. 십오 년 전에 내가 선물로 준 책이었다. 김은 모든 걸 다 잃어버리고 이 책 한 권이 남았다. 김은 소주를 한 잔 마시고 나에게도 한잔 권했다. 책 사이에서 돈이 수줍게 비어져 나온 것을 보고 김은 고맙다며 라면 사 먹겠다고 했다.

김은 부끄러워하지 않았고 호의를 거절하지도 않았다. 김은 소주를 한 병 비웠다. 가난은 부끄러운 건 아니지만 불편하다. 생활이 불편한 것보다 마음이 불편하다. 새로 잡은 직장에서는 누구나 돈을 좇지 말고 돈이 따라오게 돈 그 이상의 것을 바라보라고 한다. 정말 개좆 같은 말이다. 가난한 자에게 필요한 건 돈이다. 돈 이외에 따라오는 이상은 돈이 깔려 있어야 가능한 것이다.

자살을 결심했을 때 절에 갔는데 할머니가 엎드렸다 일어났다, 집에서는 죽어도 움직이기 싫어하면서 절에서는 옆 사람에게 질세라 절을 하는 거였다. 무엇이 할머니를 저렇게 절을 하게 하는 것일까. 절을 하면서 자신의 안위를 돌봐달라는 할머니들은 없었다. 전부 가족들을 위해 기도를 하는 것이다. 문득 하늘을 올려다봤는데 이곳의 하늘과 저 멀리 떨어져 있는 하늘도 똑같다는 생각이 들었다.

조금만 가면 그곳을 갈 수 있는데 내 입장이 그곳으로 갈 수 없게 만든다. 윤동주의 글이 떠올랐다. 윤동주의 '눈'을 읽으며 이렇게 맑은 사람이 그 더러운 곳에서 죽어가는 것과 지금 이 방처럼 비루하고 좁은 방에서 저 작은 창문 밖으로 보이는 저 달을 쏘고 싶어 하면서 죽어가는 그 모든 것들을 사랑했던 윤동주의 글이 떠올라서 이를 악 물고 싶었다.

절망의 끝에 가면 통통하게 살이 찐 희망이 있다. 삶이 내 살갗을 가차 없이 갉아대는 것이다. 살면서 처절한 가난까지 경험했는데 내 감정과 정직하게 맞서는 것을 피해 왔다. 내 감정을 고스란히 마주하는 것, 그러면 삶이 내 몸으로 스며들게 된다는 걸 알아 가고 있다. 김은 그렇게 말을 하며 그대로 잠이 들었다. 얼굴에 조금 미소가 파고들어 있었다.

창밖으로 보이는 달은 그 옛날 감옥에 난 창으로 보였던 그 달이었을 것이다. 겨울의 모퉁이에서 윤동주의 글을 읽고 내내 눈물을 흘렸던 그 기억들은 전부 추억에서 살고 있다. 거리가 추울까 봐 이불처럼 눈이 내린다고 한 윤동주의 글을 그동안 잊고 지냈다. 김은 꿈에서 윤동주와 우연히 만났을 것이다. 저리도 웃고 있는 것을 보면.