이성복 시인의 ‘나무에 대하여’를 읽고 또 읽어 봤지. 이런 이야기를 하면 스레드에서는 인기가 없지만 그래도 이성복 시인에 대해서 이야기하고 싶어.

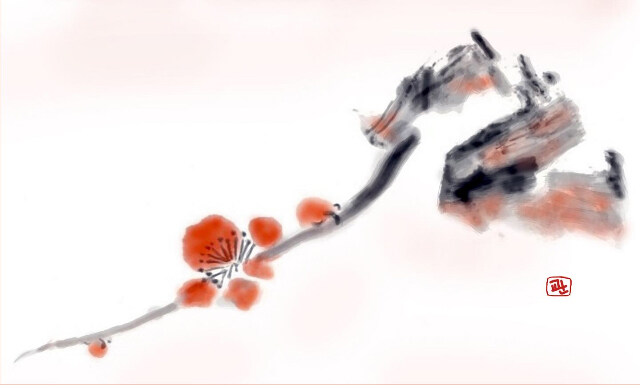

조깅을 하고 오면서 가장 많이 보는 게 나무야. 나무는 하찮잖아. 널려 있으니까. 하찮은 것들이 곳곳에서 히 살아내고 있어’라고 말하고 있는 거 같아. 나무는 고요 위에 고요를 덮고 또 그 위에 고요를 덮어서 인간처럼 말하지 않잖아. 이렇게 말없이 도로를 지키는 나무를 보면 이성복 시인의 ‘나무에 대하여’가 떠올라.

피와 색이 비슷한 쌉싸름한 와인을 홀짝이며 조금 소리를 내면서 시인의 시를 읽어. 시는 소리를 내서 읽는 게 좋아. 그러면서 홀딱 벗고 있는 나무를 생각하면 아래로 내려가고 싶을 때가 있을 텐데, 내가 나무라면 그랬을 거야.

만약 둘 다 아래로 내려가고 싶다면, 나무와 내가 다른 점은 나는 부끄러운 것이 있어서 그런 것이고, 나무는 그냥 남의 눈에 띄고 않고 싶어서 그런 것일지도 몰라.

왼종일 서 있는 나무는 아래로 아래로 내려가 제 뿌리가 엉켜 있는 땅 밑이 얼마나 어두운지 알고 싶을 때가 있을 것이라 이성복 시인은 말했어. 그래서 그랬을까 정현종 시인은 나무는 공기에 비스듬히 기대고 있다고 했어.

시인의 삶이란 무릇 공기와 땅 밑,

우리가 보지 못하는 세계에 대해서 이토록 안아 주고 싶어 하는 거 같아.

나무가 된다면, 시인의 말처럼 저 멀리 두고 온 하늘 아래 다시 서 보고 싶을 때가 있을 거야. 그럴 때가 있을 거라 믿고 싶어.