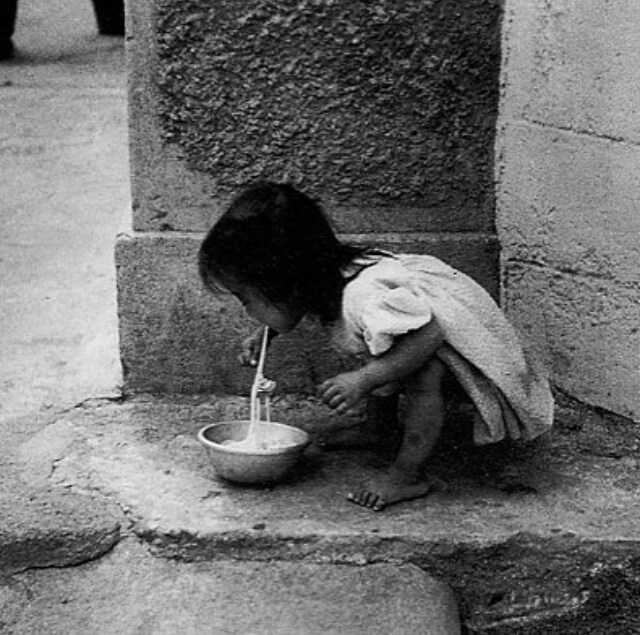

사진은 ‘기록‘이라는 확고한 예술을 말해주는 사진가 중의 한 명이 최민식 사진가이다. 최민식 사진가의 사진 속에는 그야말로 기. 록. 이 있을 뿐이다.

그 기록 속에는 시대의 처절함이 가득하다. 가난이라는 이념이 한국을 관통하고 있는 모습을 거침없고, 거짓 없이 담아낸 사진가로 유명하다.

최민식 선생의 사진 속에는 요즘의 많은 사진작가들의 사진처럼 어떤 이벤트나 이물질이 가미되지 않고 오로지 필름의 사진으로만 기록한 사진이 가득하다.

최민식 선생은 부산 출신으로 살아생전 자갈치 시장에 가면 사람들의 모습을 담고 있는 선생의 모습도 볼 수 있었다. 또 해운대의 한 갤러리(무료관람)에 최민식 선생의 사진전이 열리면 고운 할머니들에게 사진에 대해서 설명까지 직접 해주는 모습도 볼 수 있었다. 최민식 사진가에 대해서 설명이 나오는 영상이 아주 많지만, 부산 피난민들의 밥상을 소개하는 프로그램에서 최불암이 고 최민식 선생에게 부산의 이야기를 듣고 최민식 사진에 대해서도 듣는다. 그리고 둘이 앉아서 부산의 곰장어를 먹으며 소담스러운 대화를 나누는 모습도 볼 수 있다. 12:55 https://youtu.be/4d9__KHgNvA

최민식 선생은 가난을 너무 적나라하게 담는다 하여 공안정국에 끌려가기도 했고 사진도 몰수되기도 했다. 그때의 일화를 말하면 사진집 ‘인간’의 1집을 발간한 후 울릉도에 침투한 무장공비가 인간이라는 사진집을 가지고 있었습니다. 이에 중앙정보부는 최민식 선생과 출판한 동아일보를 다그쳐 간첩 내통으로 걸려들어갈 뻔하기도 했다. 이후에는 아주 많이 간첩신고를 받기도 했다. 그런 과정 속에서도 살아남아서 사람들에게 역사 속 우리의 모습을 기록된 사진으로 보여준 사람이다.

*경향과의 만남-80 평생 ‘가난한 이웃’ 렌즈에 담기 최민식 사진작가 – 편에서 인터뷰를 발췌했다.

-사진을 찍다 보면 사람들에게 욕도 듣고 쫓겨나기도 하시는데요, 그럴 때마다 기가 죽거나 작업에 회의가 들진 않으셨나요?

-욕해도 상관없어요. 다큐 하는 사람들은 목숨 걸고 해야 하는 거예요. 셔터를 눌러야 사진이 나오죠. 대담하고 용감해야 해요. 사진은 요령이 있어야 합니다.

최민식 선생은 앙리 카르티에 브레숑처럼 사진을 잘라내거나 하는 것을 아주 싫어했다. 특히 포토샵은 혐오했다. 사진은 진실만을 담아야 한다는 주의였다.

가난이 더 이상 가난으로 주목을 받는 시대가 도래하고 가난을 무기로 내세우면 사람들의 시선이 달라져버리면서 최민식 선생은 주류 대접은 받지 못했다. 5, 60년대 생계가 아닌 오로지 생존에 허덕이는 역사를 소명을 가지고 담아낸 기록의 발자취만큼은 오래도록 관리가 잘 되었으면 좋겠다.

최민식 선생의 사진을 보면 자연스레 신경림 시인의 '이 한 장의 흑백사진'이 떠오른다.

빛바랜 사진 속에서 그들은 걸어 나온다

어떤 사람은 팔 하나가 없고 어떤 사람은 귀가 없다

얼굴이 도깨비처럼 새파란 처녀들도 있고

깡통을 든 아이들도 있다

모두들 눈에 익은 얼굴이다

아득한 그리움과 깊은 슬픔에 빠지면서 나도 모르는 새

그들 속에 뒤섞인다

어울려 거리를 누비고 함께 노래를 부른다

그러다가 나는 두려워진다

이들을 따라 내가 저 흑백사진 속에 들어가

영원히 갇혀버리면 어쩌나

깨닫고 보니 나는 어느새 흑백사진 속에 갇혀 있다

비로소 나는 안도한다

신경림의 시 속에서 최민식 선생의 사진을 투영하고 최민식 선생의 사진에서 신경림의 시를 관통한다. 그리고 나도 시인의 마음이 되어 시를 쓴다.

사진 속의 그들은 처절하게 삶에 매달린다

옷 다운 옷도 없고 신발 다운 신발도 없다

마지못해 태어난 얼굴을 하고 그들은 전투적으로 삶에 달라붙는다

걷다가 힘들어 누운 곳이 잠자리가 되고,

먹고 죽지 않을 것은 음식이 된다

전쟁 통에 내 준 팔과 다리 때문에 한 팔과 다리 한쪽으로 신문을 파는 사진에서,

볼을 쥐어짜는 날 선 겨울에 장작불을 쬐는 사진에서,

허기에 허덕이다 아이도 엄마도 길거리에 잠든 사진에서,

두 눈을 잃은 청년이 나무로 엉성하게 만든 기타를 치며 용두산공원 입구에서 노래를 부르는 사진에서

이념과 사상 그리고 역사를 몸에 음각으로 새긴다

살이 찐 모습이 없는 그들은 사진 밖으로 나오고 싶어 한다

그 모습이 가슴의 연약한 부분을 건드려 나는 그만 그들에게 손을 내밀고 만다

그때 최민식 선생이 고개를 흔든다

나는 선생이 죽기 전 만났던 적이 있다

그 선한 눈으로 강렬한 사진을 카메라에 담을 때 그는 알고 있었다

사진 속 그들에게 손을 내밀면 안 된다

사진 속의 그들은 눈으로 바라봐야 한다

최민식 선생의 고랑처럼 파인 주름이 움직였다

나는 알 수 있었다

선생의 사진 속 촌스러운 아이들의 얼굴에서 웃음을 봤다

그것이 희망이라는 것을

외국에 유명한 사진작가들이 있다면 우리에겐 자갈치 아저씨, 최민식이 있었다.