용서에 대한 대사가 가장 와 닿았던 영화가 남한산성이 아닐까 싶다.

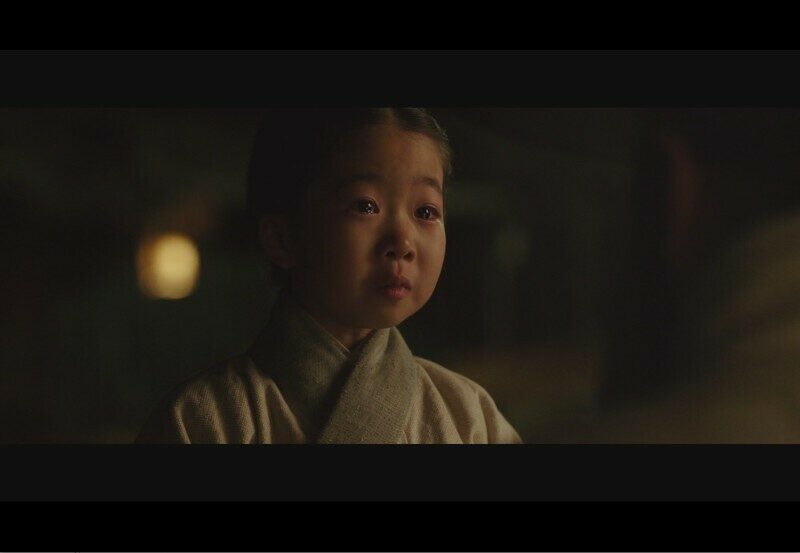

어린 누리의 눈에 비친 대감 김상언은 유일하게 할아버지와 연결된 끈이었다. 이 전쟁만 아니었다면 할아버지와 민들레가 필 때 강가에 나가 꺾지를 잡고 놀았을 누리는 헤어져야만 하는 김상언이 미우면서 고맙기만 하다. 민들레가 필 때면 저를 다시 데리려 오시는 겁니까.라고 울먹이며 묻는 누리의 말에 그리하겠다고 말하는 김상언의 떨리는 목소리에는 만감이 교차한다.

김상언의 눈빛에서 누리의 할아버지를 죽여야만 했던 자신의 과오를 끝끝내 밝히지 못함을 용서해달라,

나는 그리 할 수밖에 없었음을 용서해달라,

너를 지켜주지 못함을 용서해달라,

나 보다는 날쇠의 곁에 있음이 너에게 도움이 된다고 생각을 한 나를 용서해달라.

나이가 들어서 서운한 말을 들으면 쉽게 잊히지 않는다.

왜 그럴까.

나이가 어리면 그렇지 않을까.

그렇다. 그렇지 않다.

요컨대 어린아이 때는 한 시간 전에 엄마에게 무차별 폭격으로 혼이 나도 한 시간만 지나면 언제 그랬냐는 듯 헤헤하며 엄마에게 붙어있다.

그렇다면 왜 나이가 들면 그럴까.

인간의 저장 공간, 즉 뇌 속의 저장 공간은 사건 기억을 저장하는 공간과 감정 기억을 저장하는 공간이 따로 분리되어 있는데 이 저장 공간은 방대하여 기억하는 순서대로 차곡차곡 쌓이게 된다. 그런데 나이가 들어 갈수록 저장 공간은 점점 작아진다.

그러니까 아이 때는 저장 공간에 쌓일 사건과 감정이 별로 없기에 워낙 커서 다른 기억이 들어옴으로 지난 기억을 덮어버린다. 나이가 들어 갈수록 그 저장 공간이 퇴화되고 작아지면서 기억을 잃어버리는 능력까지 같이 감퇴한다. 이 감정 기억이 저장되는 공간을 편도체라고 한다.

교통사고를 당했거나 구타를 심하게 당하면 일종의 트라우마가 생기는데 이것을 사건 기억이라고 하고, 이 사건 기억을 저장하는 공간을 해마라고 부른다. 편도체와 해마는 붙어있고 편도가 해마에 비하면 무척 작다.

한 예를 들어, 예전에 누군가(부모, 친구, 선생님)에게 학대로 심하게 상처를 받아서 잊지 못하고 세월이 흘러도 잊히지 않아 마음을 다듬어서 상처를 준 사람을 시간이 흘러 찾아가서 만나서 이야기를 하고 상대방이 그때 내가 잘못했구나 미안하다고 용서를 해달라고 해서 용서가 될까, 하는 문제에는 여러 가지 복잡한 구조가 있다.

우리는 ‘용서’라는 말을 왕왕 쓰지만 사실 용서는 어쩌면 인간의 영역이 아니다. 상처를 심하게 받고 트라우마가 생긴 것은 지금의 상대방이 아니라 과거의 상대방에게 받은 상처이기 때문에 지금의 상대방을 만나서는 해결이 안 되는 경우가 많다.

그것은 자신의 마음속에 있는 과거의 상대방을 삭제를 해야 용서가 가능하다.

상처는 아주 기묘해서, 상처를 안 줄 수는 있지만 상처를 안 받을 수는 없다. 친구가 어머니와의 다툼을 이야기하는 것도 친구는 상처를 줄 마음 없이 이야기하는 것이지만 만약 이야기를 듣는 사람이 엄마가 없다면 친구의 이야기는 상처가 될 수도 있기 때문이다.

인간에게 용서란 무엇일까.

용서라는 것이 있기는 할까.