밀러의 서재 광고가 참 많이 나온다. 대대적이다, 라는 표현이 맞을 정도로 주야장천 나온다. 마치 책을 읽지 않는 너희들아, 너희 것들을 위해서 우리가 이 정도나 했어, 그러니 닥치고 들어 봐,라고 하는 것 같다. 책을 읽지 않는 사람들이 책을 읽지 않을 시대에 듣는 책 읽기로 그 갈증이 해갈이 좀 된다면 괜찮은 일일까. 우리나라는 성인이 책을 일 년에 한 권 정도 본다고 몇 해전 통계가 있었다. 도대체 통계라는 건 왜 하는 것일까. 그러니까 그만큼 책을 읽지 않으니 책 좀 읽어라, 라는 말이다.

하지만 기묘하게도 우리나라는 전 세계 출판 7위다. 어마어마하게 책을 찍어 내고 있는 나라다. 그러니까 그만큼 읽고 있다는 말이다. 책을 읽는 사람도 없는데?라고 할지도 모르겠지만, 이게 무슨 소리냐 하면 책을 읽는 사람들이 계속, 꾸준하게 읽는다는 말이다. 요컨대 문화를 소비하는 주 축은 2, 3, 40대 직장여성이다. 그들이 월급을 받으면 읽고 싶은 책을 듬뿍 구입하여 읽고 리뷰를 올리고 인증샷을 찍는다. 그 리뷰가 알음알음 사람들 사이로 퍼져 나간다.

남자들 같은 경우 책보다는 다른 것에 투자하는 경우가 더 많다. 게임이 그렇고 자동차나 낚시 같은 여가에 시간과 돈을 투자한다. 그렇다면 게임에 투자를 한다고 해서 책에 투자를 하는 것보다 삶에 있어서 질이 떨어진다거나 덜 현명한 것일까.

먼저 밀러의 서재 같은 어플이 나온 이유를 광고에서 찾아보면 요즘 시대에 바빠서 책을 읽을 수 없는 사람들을 위해서 나왔다고 한다. 현대사회의 사람들이 눈뜨는 순간부터 바쁘게 움직이기 때문에 이동을 하거나 운동을 하면서 책을 들을 수 있게 만든 것이 밀러의 서재라는 플랫폼이다.

그런데 생각해보면 이렇게 어플로 책을 듣는 사람들은 원래부터 책을 읽는 사람들이 다음이 궁금한데 진짜 시간이 나지 않아서 이동 중에 듣기 위해서 그럴 수 있다. 그건 받아들여진다. 하지만 책을 그렇게 좋아하지 않거나 원래 책 읽기를 싫어하는 사람이 밀러의 서재가 생겼다고 해서 그 어플을 이용해서 책을 읽는다? 글쎄, 정말 그럴까. 물론 광고라는 게 과장이 있지만 광고에서처럼 또는 인터넷에서 사람들이 말하는 것처럼 출근길에 책을 들을 수 있어서 집중이 될까.

요즘 시대처럼 바빠진 시대 그 이전의 시대, 그러니까 아주 오래전 해방 전후를 기점으로 해서 한국전쟁이 발발했던 때에도 소공녀라든가 이상한 나라 엘리스 같은 책들이 전쟁통에서도 유통이 되었다. 책이라는 건 바쁜 시대뿐 아니라 전쟁 속에서도 읽을 사람들은 어떻든 악착같이, 죽기 살기로 읽었다. 소설가 황석영이 소설가의 길로 접어든 계기가 바로 그 전쟁통에서도 자신의 어머니가 소설책들을 어딘가에서 구해서 읽게 해 줬기 때문이다. 대부분 까막눈에 책이라는 건 읽지 않았을, 또는 사는 게 힘들어서 책은 엄두도 내지 못했을 시절에도 꾸준하게 책이 좋아 책을 읽었던 사람들 중에서 1, 2대 문인들이 된 작가들이 있다.

백석이 그렇고 김유정이 그렇고 김해경이 그렇고 윤동주가 그랬다. 그 외에 많은 문인들이 고통스럽게 글을 적어서 역사를 남기고 책을 펴냈다. 그 시기를 지나 6, 70년대 신문이 보급되면서 신문에 실린, 매일 연재되는 소설을 읽기 위해 사람들은 너도나도 신문을 받아보거나 잡지를 사서 열심히 읽었다. 그러다가 70년대 중후반 티브이가 보급되면서 굳이 책에서 재미를 찾을 필요가 없어졌다.

재미있는 것들이 쏟아지는 현대 사회에서 굳이 책을 읽게 하기 위해 밀러의 서재가 나왔다는 건 좀 뭐랄까, 아무튼 그렇다. 책을 재미로 읽습니까?라고 누가 할지도 모른다. 당연하지만 책은 재미로 읽는다. 책이 재미있기 때문에 읽는 것이다. 그래서 읽다가 그 속에서 자신만의 고유한 생각과 사유를 하는 것이다. 책을 의무로 읽는 사람이 없기를 바랄 뿐이다.

밀러의 서재는 300만 구독자가 있고 십만 권의 책을 보유하고 있다고 전투적으로 광고를 하지만 책이라는 건 원래부터 줄곧 읽던 사람들이 현대 사회에서 하루의 빡빡한 사이클 속에서 읽을 시간이 모자랄 때 책 읽어주는 어플을 이용해서 읽으면 갈증의 해소가 된다, 정도로 생각이 든다.

의문이 드는 건 하루가 정말 빠듯할 때, '책'을 '늘 '읽'는 '사'람'이 하루가 정말 밥도 못 먹을 정돌로 빡빡하게 돌아간다고 해서 책을 읽지 않을까 하는 것이다. 인스타그램의 나의 팔로우 대부분이 책벌레들이다. 그 속에는 가정주부가 많다. 아이들을 학교에 보내고 남편도 회사에 보내고 집안일을 하며 장을 보느라 하루가 모자랄 지경이다. 하지만 어떻든 시간을 내서 한 달에 10권씩 읽는 사람도 있다. 또 어떤 여성은 일까지 하는데 매일 조금씩 책을 읽는다. 책을 읽지 않는 사람은 하루 종일 시간이 남아도 책은 읽지 않을 것이다.

나 같은 경우도 매일 책을 조금씩 읽고 있다. 매일 약간의 페이지를 읽고, 매일 일정량의 글을 쓰고 있다. 그러기를 거의 15년째 이어가고 있다. 하루가 엄청나게 빡빡하게 돌아가도 약간의 책은 늘 읽고 있다. 하루가 빠듯하게 돌아가니 느긋하게 카페에 앉아서 좋아하는 소설을 읽을 시간은 없다. 그렇기 때문에 엘리베이터를 탈 때, 주차장까지 걸어갈 때, 화장실에서 볼일을 볼 때 조금씩 읽는다. 이 정도의 시간만으로도 장편소설 한 권을 한 달 내에 읽을 수 있다.

책을 늘 읽는 사람이 책을 읽지 못하는 경우는 신변이나 신변 주위에 무슨 일이 일어났을 때다. 시간의 없음과는 무관하게 가족이나 사랑하는 사람이 아프거나 병이 들거나 입원을 하는 경우를 말한다. 그럴 때 책이나 읽고 있을 수는 없다. 모든 신경이 그쪽에 쏠려 있기 때문에 책 따위는 보지 못한다. 그럴 때 아픈 사람을 두고 밀러의 서재로 책을 듣고 있을 수 없다. 당연하지만.

나는 읽어주는 것으로 책을 듣던 적이 있었다. 이 이야기도 한 번 적었는데 그때는 하루키의 에세이를 유튜브로 읽어주는 걸 잠들기 전에 왕왕 들었다. 하지만 생각처럼 집중해서 듣게 되지 않는다. 소설은 더 그렇다. 집중해서 듣는 사람도 있겠지만(그렇기에 300만 명의 구독자가 있겠지만) 쉽지 않다. 읽어주는 책에 집중이 되는 경우는 자신이 쓴 소설을 소설가가 직접 읽어주는 경우다. 우리는 그 사실을 예전의 김영하의 팟캐스터에서 확인을 했다. 자신이 쓴 소설이나 또는 김영하가 추천해주고 싶은 소설을 직접 읽어주면 다른 것에 신경이 분산되지 않는다.

책은 아니지만 글을 읽어주는 건 오래전부터 유명인의 입으로 계속 해왔었다. 김혜수나 이병헌이 시를 낭독하는 앨범이 판매가 되기도 했다. 그들의 정확하고 감정이 실린 언어로 읽어주는 시를 듣게 되면 시에 대해서 또 다른 세계가 보인다. 그리고 여러 학교에서 크고 작은 시 낭독 대회가 열리곤 했다. 마찬가지로 이때에도 모든 학생이 시를 좋아하거나 시집을 읽고 있거나 시낭송 테이프를 듣지는 않았다. 아주 소수의, 몇 명 없는 시를 좋아하는 학생들이 시를 읽고 낭독하기를 즐겼을 뿐이다.

그렇다면 밀러의 서재 같은 어플이 취지처럼 썩 소용이 없을 것 같은데 이렇게도 대대적으로 광고를 하는 이유가 무엇일까.

저 위에서 의문을 가진 점인데 그건 아무래도 책을 읽게 되면 좀 똑똑해지거나 현명해져서 삶의 질이 윤택해진다는 것에 접근한다. 책을 많이 읽으면 머리가 좋아져서 행복해진다는 것을 강조하는 것 같다. 책을 많이 읽으면 과연 일반적으로 말하는 행복에 도달하는 것일까. 결론부터 말하면 그것과는 아무 상관이 없다. 일반적인 행복보다는 일반화가 아닌 부분의 덜 불행화 정도가 맞을지도 모르겠다. 이 부분은 문지혁 작가도 유튜브를 통해서 세세하고 꼼꼼하게 말하고 있다. https://youtu.be/wq5Op0plgC8

나도 책을 적게 읽는 건 아니지만 나 같은 경우를 보면 똑똑한 것과는 거리가 멀다. 책을 많이 읽는다고 해서 훌륭한 사람이 되는 건 아니다. 책을 전혀 읽지 않는 사람 중에도 현명하고 똑똑하고 좋은 사람이 흘러넘친다. 내가 책을 읽게 된 건 학창 시절부터 시간이 날 때 음악 듣는 것 빼고 딱히 할만한 게 없었기 때문이다. 게다가 주로 소설책만 읽고 있어서인지 현실적인 감각은 제로에 가깝다. 자기 개발서를 읽었다면 또 어떻게 될지 모르지만 나는 자기 개발서를 한 권도 읽어보지 못했다. 또 머리가 나빠서 읽고 나서 돌아서면 까먹는다. 그래서 하루키의 소설은 대부분 4번 이상 읽었지만 대략적인 줄거리 빼고 세세한 것은 기억이 없다. 특히 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’는 열 번도 넘게 읽었지만 그저 웃음만 나온다.

내가 매일 책을 읽는 건 습관이 되었다. 일단 습관이 되고 나면 손에 소설책이 들려 있어야 한다. 그러면 마음이 편안하다. 아이가 처음 인형을 받아 들고 그 인형을 오랫동안 손에서 놓지 않는 경우와 비슷하다. 그 인형이 꼬질꼬질해져도 일단 손에 들려 있으면 아이만의 세상은 안정된 세계인 것이다. 이런 습관은 마치 고대시대 궁전에서 치르는 의식처럼 행해지고 있다.

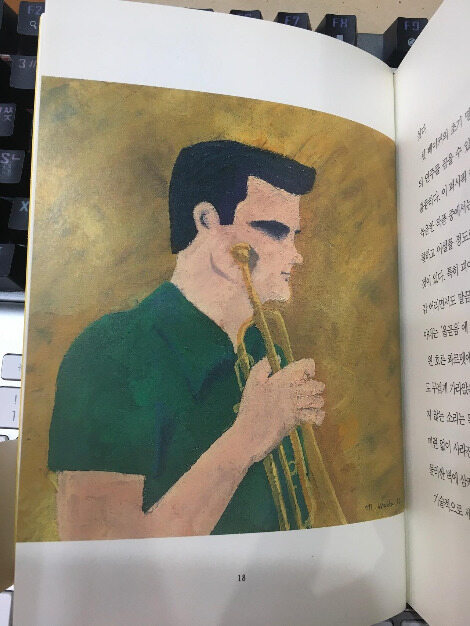

또 어플로는 채워지지 않는 책 고유의 표지 디자인을 영접하는 것이다. 같은 하루키의 책이라도 시대별로, 출판사별로 디자인이 다르기 때문에 그걸 손에 쥐고 보는 재미가 있다. 꼭 책의 내용을 읽지 않더라도 칩 키드가 디자인한 북커버를 손으로 들고 본다는, 일종의 성취욕을 채울 수 있다. 게다가 하루키의 에세이에서 처럼 안자이 미즈마루 씨의 삽화를 보는 재미 때문에 책을 읽는 사람도 있다. 이런 기분 좋은 촉감과 마음에 드는 시각을 어플은 채우지는 못할지도 모른다. 책 읽어 주는 어플은 어쩐지 의무로 책을 읽어야만 하는 기분이 든다. 꼭 책을 읽지 않더라도 책장에 몇 권의 책이 꽂혀 있는 모습을 보는 것을 좋아하는 사람도 있다.

다만 다른 책과는 다르게 소설이란 답이 확고한 것이 아니라 추상적이고 다 읽고 난 후 느끼는 대로 수많은 생각의 결말이 가능하다. 다행인 것은 소설 속에서는 꽤나 현명한 캐릭터가 등장하니 읽으면서 그들에게 이입되어 읽는 동안 주인공들과 함께 소설 속 세계에서 좌충우돌하며 현명함에 도달할 수 있다. 시인이 시를 다 쓰고 나면 더 이상 그 시는 시인의 것이 아니라 읽는 독자의 것인 것처럼.

나는 전자책으로도 책을 읽었고, 들려주는 것으로 책도 읽어 봤지만 이렇게 대대적으로 책 읽어주는 어플 광고를 할 만큼은 아닌 것 같다. 물론 나만의 생각이다. 책을 읽는 사람은 어떠한 환경과 공간과 시간에 구애받지 않고 꾸준하게 읽어 왔다. 책을 읽지 않던 사람은 꼭 책이 아니라도 책 그 이외의 것에서 충분히 삶의 질과 양을 채울 수 있다. 그 속에는 경험을 통한 지식의 터득도 있고 현명함도 확실하게 있다. 책을 많이 읽는 것과 똑똑해지고 훌륭한 사람이 되는 것은 상관이 없다. 개인적으로는 꼭 종이책을 선호하지는 않는데 아이패드에도 책이 잔뜩 들어있지만 시간이 지나 지금에서 보면 좀 불편하지만 종이책을 계속 불안하게 들고 다니며 책을 읽는다.