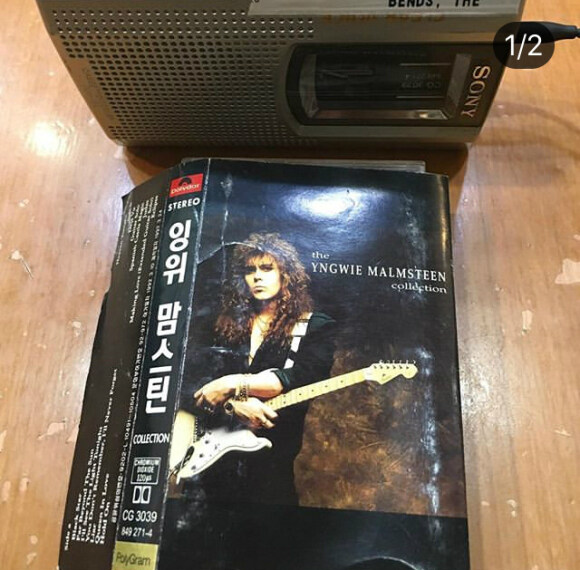

잉위 맘스틴은 잉베이 맘스틴,

잉위 맘스테인 같은 이름으로 사람들에게 알려졌으며 서로 자기가 알고 있는 이름이 맞다며 잉위 맘스틴의 팬들은 서로 우기기도 했었다. 잉위

맘스틴은 잘 생긴 얼굴로, 날씬한 근육질로 늘 바로크 시대의 레이스가 달린 의상을 입고 기타를 미친 듯 연주했다. 마치 들판을 뛰어다니는

백마처럼.

2015년에 서울에서 공연을

했었는데 역시 육중해진 몸이었다. 하지만 실력 만은 출중했다. 요즘 보면 마를린 맨슨도 섹시함은 몽땅 사라지고 항아리 같아진 몸으로 무대에서

노래를 부르는데 뭔가 딱해 보인다. 그럼에도 전 세계의 수만은 팬들이 응원을 하고 있다. 그런 것을 보면 이승환은 대단하다는 말밖에 나오지

않는다.

잉위 맘스틴의 음악을 제대로

듣는 건 역시 음악감상실에서였다. 요즘에도 잠자는 시간을 제외하면 이동을 할 때에도 어딘가에 머물러 있을 때에도 음악을 듣지만 리스닝보다는

히어링 같은 개념이다. 그저 듣는다,라는 의미다. 적어도 음악감상실에서 듣는 잉위 맘스틴의 음악이라는 건 몸이 음악에 잠기고 음악에 머리가

감싸이고 온 정신이 음악에 맡겨지는 느낌이었다.

집중적으로 음악을 들으려고

했다. 음악밖에 들을 수 없는 곳에서 음악을 듣는 것이다. 다른 건 전혀 필요 없고 필요하지도 않았다. 한 시간이나 두 시간 정도 듣고 싶은

음악을, 오로지 음악을 듣는 것에 시간을 보낸다. 그렇게 생각을 하면 음악감상실 정도는 없어지지 않고 있어도 괜찮지 않을까

생각한다.

누가 음악을 들으러 갑니까?

온천지가 음악인데,라고 하는 사람도 있겠지만 영화도 아무 곳에서나 볼 수 있지만 아직 극장에서 영화를 본다. 음악 따위 카페에서 들으면

되잖아요, 할지도 모르지만 음악을 들으러 카페에 가는 사람은 단 한 사람도 없는 것 같다.

극장처럼, 수많은 가수가

새로운 음악을 만들어 내면 음악 감상실에서 먼저 틀어준다. 오로지 음악에 몸을 맡기고 음악을 듣는다. 음악이라는 것이 스피커를 통해서 나오기

때문에 천장, 벽면, 바닥 그리고 앉아 있는 의자에서 세밀한 리듬까지 나온다. 그러면 집이나 차에서 또는 이어폰으로 듣는 음악과는 다른, 확실한

느낌을 받지 않을까.

오래전에는 음악을 들으려면

음악이 있는 곳에 가야만 했다. 그래서 음악은 대부분 귀족문화였다. 음악을 듣기 위해서는 당연히 음악이 있어야 했고, 음악을 연주하려면 악기와

악사가 있어야 하고 그 공간이 있어야 가능했는데 일반 서민들은 그런 곳에 발을 디딜 수 없었다. 그렇기에 많은 음악가들이 귀족의 녹을 받으며

음악을 만들었고 그 대부분이 귀족 음악이었다. 베토벤도 모찰트도 바그너도 대부분 그랬다.

사람들이 공연장에 품을

들여가서 피아노 연주를 듣고, 오케스트라를 듣는 건 분명히 그 이유가 존재하기 때문이다. 조금만 음악 소리를 크게 해도 와서 시끄럽다고 조용히

해 달라고 하는 요즘이다. 음악이 소음과 비슷해져 버린 건 주위에 너무 많은 소리가 존재하기 때문이다. 그 사이에서 들리는 음악은 그저 소음에

지나지 않는다.

음악감상실에서는 오로지 음악이

흐른다. 침대처럼 편한 소파에 앉아 흐르는 음악을 듣는다. 때로 잉위 맘스틴 처럼 강력한 기타 연주는 몸을 부르르 떨게도 한다. 음악에는 어떤

그런 마력이 존재하는 것 같다.