'엄마가 보고 있다'

서울에서 공부하고 있는 아들이 방학이 되어서 잠시 다니러 왔습니다.

방학이래야 느긋하게 쉴 수 있는 것도 아닙니다.

ROTC 훈련이 연초에 있으니 곧 원위치로 가야합니다.

제 아버지가 중간이 다른 일을 하느라 초등학교를 네 곳, 중학교를 세 곳이나 거쳐서 졸업을 했지요,

그래서 고등학교는 아예 기숙학교에 보냈었습니다.

반공이데올로기가 철저하던 때에 학창시절을 보낸 분들이면 제 이야기를 공감하실 겁니다.

올림픽 같은데서 북한 선수들이 지면 걱정을 하곤 했습니다.

‘저 선수, 아오지 탄광에 가면 어쩌지?’

지금 생각하면 웃음이 나오지만 그때는 정말 심각했습니다.

이승복이라는 9살짜리 남자아이가 “공산당이 싫어요”라는 말을 남기며 죽음을 택한 사건이 교과서에도 실리고 또 영화로 만들어졌습니다.

단체로 문화교실을 가서는 온 극장 안이 눈물바다를 이루었고, 남학생들은 ‘나도 이승복처럼 용감해져야겠다’는 전의를 다지던 그런 시대를 살아왔습니다.

아들에게 이 이야기를 했더니 아들의 대답이 걸작이었습니다.

“엄마, 요즘엔 아오지 탄광에 갈래? 대한민국에서 고3 할래?”한다는군요.

그러면 다들 아오지 탄광행을 택한다는 거지요.

그만큼 우리나라 고3의 생활이 힘들다는 것이겠지요.

남편과 가끔 이야기를 하곤 합니다. 옛날이 좋았다구요.

우리 시절에는 예비고사가 있었습니다.

그 예비고사에서 얼마를 떨어뜨리고 다시 본고사를 쳤었지요.

그리고 들어간 대학에서는 졸업만 하면 대부분 취업을 했습니다.

대학입시의 기회를 차단하는 것이라 의견이 분분하더니 예비고사가 폐지되고, 그 후에도 일 년이 멀다하고 입시 제도를 뜯어고치지만 별다른 대안이 없어보입니다.

무엇보다도 대학을 졸업하여도 제 밥벌이를 하기가 어렵다는데 우리 모두의 고민이 있습니다.

취업이 만만하지가 않으니 휴학을 하고 유학을 가거나, 졸업을 하고 별다른 계획이나 의식없이 대학원에 진학하여, 현장에 투입되지 못하는 고급인력만 양산하고 있는 실정이지요.

제 친구들은 거의 대학생 자녀를 둔 엄마들입니다.

그래서 만나면 가끔 푸념들을 합니다.

자녀 양육기간이 너무 길다구요.

대개 한둘인데도 그 자녀들의 뒷바라지에 허리가 휜다고 아우성들입니다.

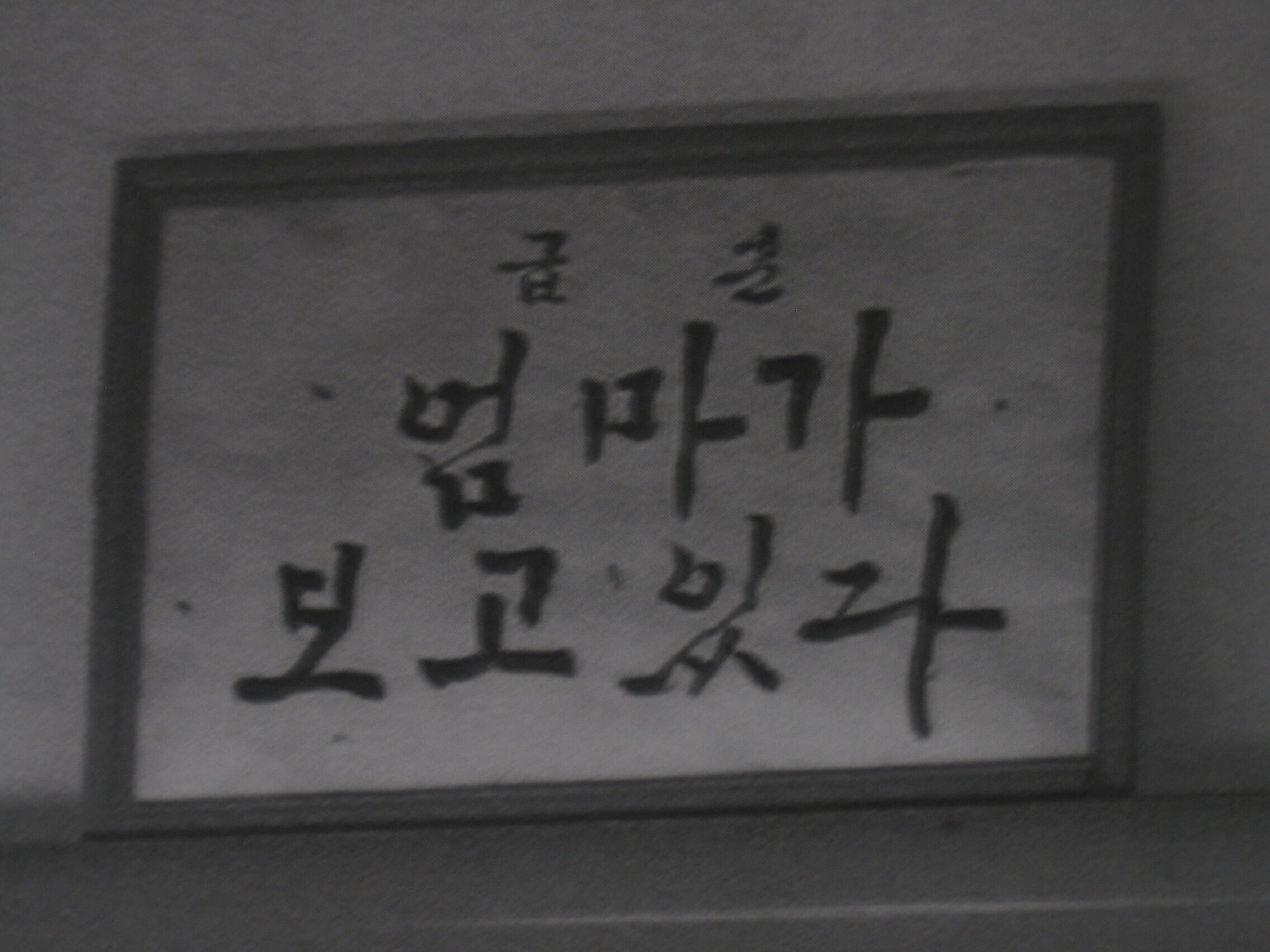

사진은, 아들의 고3 시절 급훈입니다.

졸업식에 갔을 때 보고 참 아이들다운 발상이라는 생각을 했었습니다.

교실 중앙에 이 급훈을 걸어놓고 밤 12시까지 공부를 했을 우리들의 아들딸들에게 안쓰러움을 느낍니다.

우리의 젊은이들이 세상에 나와 사회의 주역이 되었을 때는 좀 더 좋은 세상이 되었으면 하는 바램을 가져 봅니다.

정직하고 성실한 사람이 사람대접 받는 사회, 이마에 흘린 땀의 가치가 제대로 평가받는 사회, 물질 만능주의에서 헤어나와 다소 남루하지만 자존심을 가진 사회...

그런 세상을 꿈 꿔봅니다.