-

-

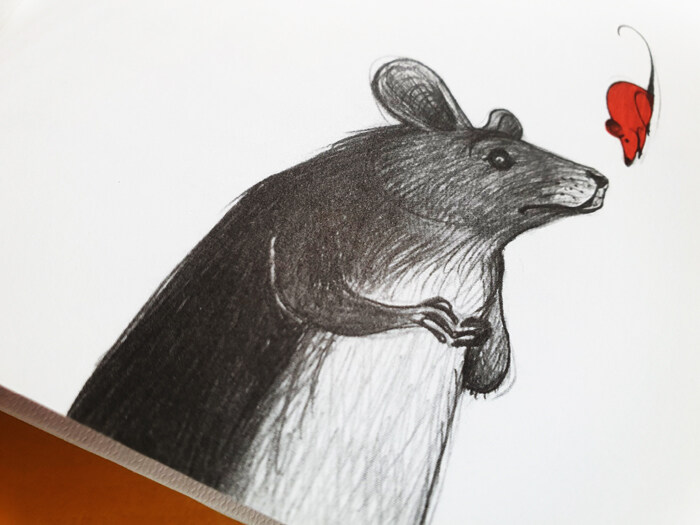

생쥐와 친구가 된 고양이

루이스 세풀베다 지음, 노에미 비야무사 그림, 엄지영 옮김 / 열린책들 / 2015년 4월

평점 :

책은 읽어야겠고, 머리 아프고 복잡한 책은 읽기 싫을 때 루이스 세풀베다의 책들은 그야말로 보약이다. 나는 그렇게 또 독서 슬럼프를 탈출하고 있었다. 게다가 세풀베다 작가의 3주기이지 않은가. 3년 전에 그가 코로나로 하늘의 별이 되었을 때, 죽어라 그의 책을 읽었다. 그렇게 3년이란 별의 시간들이 지나갔고 다시 그의 책들을 읽는다. 이거야말로 책이 가진 영원불멸성이 아닌가.

세풀베다 작가의 전작을 읽었다고 생각했지만 아니었다. 아마 아이들을 위한 동화라고 생각해서 애써 구해서 읽지 않았던 게 아니었을까. 오늘 도서관을 방문했고, 서가에서 냉큼 <생쥐와 친구가 된 고양이>를 꺼내서 읽기 시작했다. 금세 다 읽을 수가 있었다. 등산철이 되어서 그런지 도서관 주차장에 주차할 곳이 없어서 조금 짜증이 났다.

오늘 만난 <생쥐와 친구가 된 고양이>의 스토리는 간단하다. 화자(세풀베다)의 아들 막스가 반려묘 믹스를 입양했고, 막스와 믹스는 둘도 없는 친구가 된다. 아기 고양이 믹스는 자유로운 영혼의 소유자였으며, 막스가 커 가면서 둘 사이의 관계는 더욱 돈독해진다. 막스가 18세가 되던 해에, 부모님의 도움을 받아 막스는 독립한다. 28살도 아니고 18살에! 대단하지 않은가.

그리고 우리의 믹스는 시간의 흐름과 더불어 점점 늙은 고양이가 되어 간다. 그러다 믹스는 시력을 잃게 된다. 아니 다른 것도 아니고 세상을 볼 수가 없게 되다니. 막스는 공부와 면접 그리고 취업으로 이어지는 삶의 사이클에 돌입하게 되고 눈이 먼 믹스는 점점 더 아무데도 가지 못하고 집에만 있게 된 시간이 많아진다.

바로 이 때 등장한 캐릭터가 바로 생쥐 멕스다. 참 아래층에 살던 멕시코생쥐들이 우리를 탈출했다는 소식도 전해진다. 그러니까, 아래층에서 탈출한 멕시코생쥐(멕스!) 중에 하나가 바로 멕스라는 점이다. 소설에 그냥 등장하는 서사는 하나도 없다. 언젠가 반드시 써먹기 위해서라도 이런 디테일들이 필요한 법이다.

처음에 이름이 없던 멕스는 막스가 좋아하는 초코 시리얼을 훔쳐 먹기 위해 막스와 믹스가 사는 집에 침투했다가 믹스에게 사로 잡힌다. 아무리 눈이 멀었다고 하더라도, 시력 대신 청력과 감각에 더 발달한 믹스에게 멕스는 독안에 갇힌 쥐 신세일 뿐이다. 여기서 믹스가 멕스를 꿀떡 삼켰다면 더 이상의 서사 진행은 없었으리라. 하지만 극적인 반전이 발생한다.

믹스와 멕스가 친구가 된 것이다. 아니 그리스 조각상을 닮은 고양이와 겁쟁이 생쥐가 친구를 먹었다고? 친구 사이에 비밀은 없는 법이란다. 결국 믹스는 막스에게 새로 사귄 친구 생쥐 멕스를 소개해 주고 주인장 막스는 또 생쥐를 새로운 식구로 받아 들인다. 아, 이런 포용의 관계야말로 어쩌면 칠레혁명이 실패로 끝나고 생쥐와 비슷한 신세가 되어 세계를 유랑했던 저자의 삶의 궤적이 대한 하나의 비유가 아니었을까. 소설 같은 동화의 공간적 배경이 되는 뮌헨 더 나아가 독일은 40년도 전에 떠돌이 망명자 세풀베다를 받아 주었다.

그리고 처음에 멕스란 이름이 없던 생쥐는 이제 친구가 된 믹스에게 고민거리 두 개를 조용히 알려준다. 하나는 이름을 지어 달라는 것, 막스가 좋아하는 초코 시리얼이 먹고 싶다고. 멕스란 이름으로 생쥐는 고양이 믹스의 진정한 친구가 되었고, 먹을 것을 나눔으로 식구가 되었다.

이게 다냐고? 천만에 말씀이다. 루이스 세풀베다는 좀 더 극적인 설정을 마련해 두었다. 생쥐 멕스가 눈먼 고양이 믹스의 눈이 되어준 것이다. 겁쟁이지만 영리한 멕스가 고양이 믹스의 살아 숨쉬는 내비게이션으로 변신했다. 조금 진부하지만 2인3각 경기가 연상되는 장면이었다. 환상의 콤비가 된 믹스와 멕스는 산책과 외출은 물론이고, 더 나아가 모험을 시도했다.

그건 바로 고양이들의 전매특허라고 할 수 있는 지붕에서 지붕으로 건너뛰기였다. 먼저 믹스에게 단디 매달린 멕스는 거리 정보 따위를 정확하게 믹스에게 알려준다. 그러면 거리 계산을 마친 믹스는 멕스를 매달고 건물 사이를 날아오른다. 그야말로 황홀한 자유의 순간이 아닐 수 없다. 독일 사회는 망명자 세풀베다에게 삶의 터전을 제공했고, 자신에게 꼭 필요했던 안식처를 마련한 세풀베다는 자신의 문학적 포텐을 터뜨리기에 이르렀다. 이거야말로 개인과 사회의 완벽한 조화 사례가 아닐까.

책을 읽다가 문득 부제로 뽑은 디온 워익이 굉장히 오래 전에 친구들과 함께 부른 <That's what friends are for> 생각이 났다. 그래서 친구가 필요한 것 아니겠냐고. 생쥐와 친구 먹은 고양이라는 소설 같은 동화에서 출발한 이야기를 우리 사회에 이방인은 필요없다는 이들에게 권해 주고 싶다. 역시 세풀베다다.