이제 말도 많고 탈도 많았던 2022년도 딱 한 달만 남겨 두고 있다.

예전에는 매달마다 그저 많이 읽는다는 것 자체에 정신이 팔려서 그야말로 무지막지하게 읽던 시절이 있었다. 아마 연간 최고 기록이 320권 정도 되지 않았나 싶다.

그러다 그게 다 무슨 의미인가 싶어졌다. 그냥 마음 가는 대로 읽는 거지. 물론 많이 읽어서 도움이 된 점도 없지는 않다. 그저 지금은 그러지 않게 되었다고.

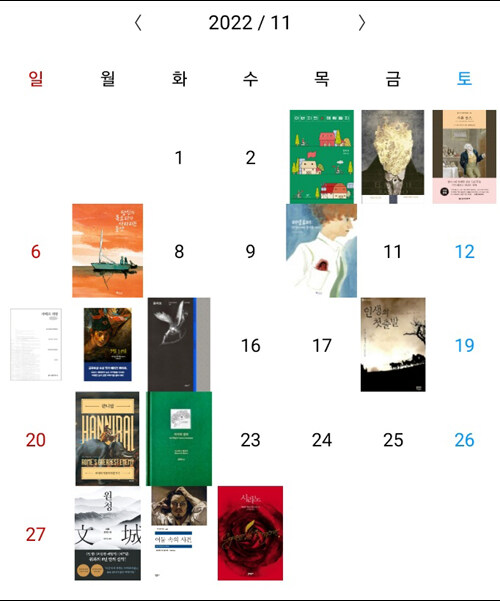

이번달에는 발자쿠에 정신이 팔려 살았다. 총 13권 중에서 발자쿠의 책들이 6권이다. 12년 전에 <나귀 가죽>으로 발자쿠에 입문했고 그 다음에 읽은 책이 그 유명한 <고리오 영감>이었다. 고리오 영감은 아직도 19세기 프랑스판 막장 드라마로 기억하고 있다. 이달에 <샤베르 대령>을 읽으면서 고리오 영감의 빌런 딸 등장에 아주 흥미진진했던 기억이 난다. 발자쿠의 등장인물 우려먹기 기법은 아주 유명하다 이 말이지. 그런데 성격이 전혀 다른 소설에서 만나게 되면 그렇게 반가울 수가 없더라. 어쩌면 발자쿠 작품을 읽는데 하나의 원동력이 되는 지도 모르겠다.

리얼리즘을 빙자함 발자쿠의 장황함도 이제 어느 정도 적응이 돼서 기분 좋게 술렁술렁 넘어가고 있다. 지금은 <골짜기의 백합>을 읽고 있는 중인데, 사랑에 빠진 철부지 주인공 펠릭스가 고향 투르 부근 투렌의 시골 마을 정경 묘사를 하는 부분에서 ‘이 양반, 또 특기를 발휘하고 계시구나’ 싶었다. 뭐든 적응하게 되면 애정이 깃드는 모양이다. 사랑해요 발자쿠.

너튜브로 만난 아트인문학 콘텐츠를 통해 속성으로 르네상스 시대 예술과 정치에 대해 배울 수가 있었다. 그렇게 만난 다채로운 정보들이 책을 읽는데 많은 도움이 되었다. 책과 너튜브를 동시에 보다 보니, 뭐랄까 기대 이상의 시너지가 발생한다고나 할까. 프랑스 부르봉 왕가의 시조인 앙리 4세에 대한 이야기들 그리고 프랑스대혁명 시기를 집중적으로 접하다 보니 책읽기가 점점 더 재밌어졌다. 너튜브의 순기능이라고 해야 할까.

<어둠 속의 사건>까지 해서 총 99권을 채웠다. 이제 한 권만 더 읽으면 연간 목표는 채우지 싶다.

13권 중에서 8권을 도서관에서 빌려다 읽었다. 물론 빌려서 읽지 못하고 반납한 책이 더 많다는 안 비밀이다. 산 책들은 미처 다 읽지 못하고 있구나. 오늘도 적립금을 램프의 요정이 자꾸만 줘서 뭔 책을 사야 고민 중이다. 꼭 사고 싶은 책도 없으면서, 왠지 안 쓰면 손해보는 너낌이 들어서 그것 참. 램프의 요정이 이렇게 영업은 참 잘하는 것 같다.

구매 후보로는 섬과달에서 나온 팀 오브라이언의 <줄라이, 줄라이>가 어떨까 싶다. 지난번에 현대카드에서 만원 청구할인해준다고 했을 때 샀어야 했는데 아까비.

=========================================

어제 막판 스퍼트로 한 권을 더 추가해서 11월 100권을 채웠다.

인천집에서 굴러다니던 제럴딘 머코크런의 <시라노>.

이게 뭐라고 읽다가 눈물을 줄줄 흘리게 되었는지. 초반의 유쾌함은 후반으로 갈수록 절망 적 사랑의 노래에 파묻혀 버렸다. 영화도 한 번 구해서 보고 싶어졌다.