-

-

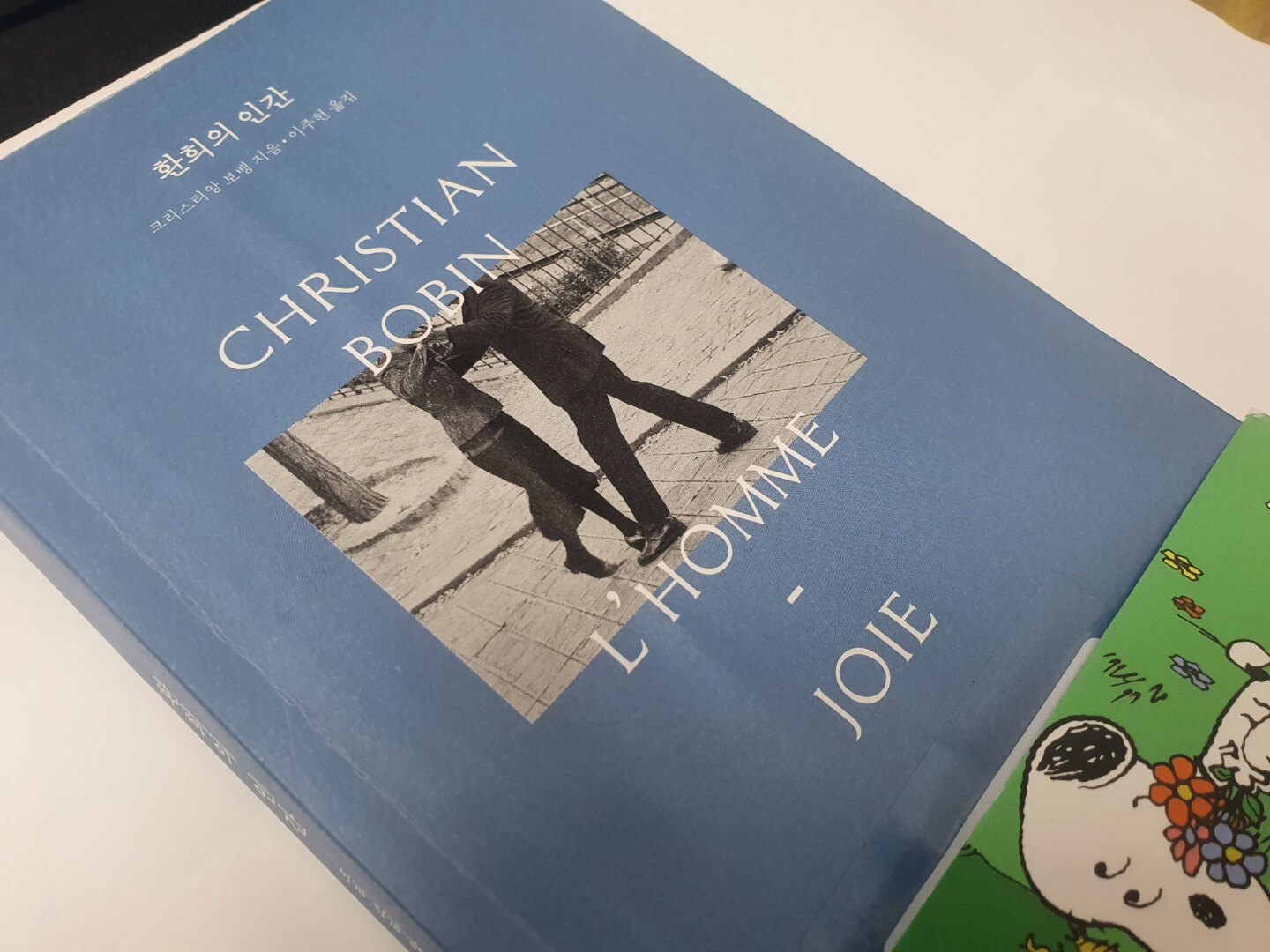

환희의 인간

크리스티앙 보뱅 지음, 이주현 옮김 / 1984Books / 2021년 12월

평점 :

구판절판

같은 작가의 <인간, 즐거움>으로 시작해서 <환희의 인간>으로 끝을 맺었다. 처음의 열광은 어디론가 사라져 버리고 왠지 모를 그런 쓸쓸함이 남았다고나 할까.

번역 탓으로 돌려야 하나, 나는 보뱅 작가의 문장이 기가 막히게 아름답다는 사실을 인식하면서도 어디가 어떻게 좋은지에 대해 설명할 수가 없었다. 아니, 무언가 나를 가로 막는 것 때문에 그의 문장 밑에 숨겨진 그곳에 도달할 수가 없었다고 고백을 해야겠다. 내가 읽은 문장을 오롯하게 소화해낼 수가 없었다.

문장이 어려워서 그런가? 그런 건 절대 아니다. 아마 그가 구사하는 그 어떤 감정들에 공감할 수가 없어서 그런 게 아닐까? 도대체 이런 문장들은 어떻게 해야 쓸 수가 있을 걸까라는 질문이 책 읽는 내내 나를 괴롭혔다. 내가 구사하는 평이한 문장처럼 바로 알아먹을 수가 없어 조금은 화가 나기도 했다. 고작 하루 이틀이면 다 읽을 수 있을 것 같은 책을 무려 보름이나 걸려서 읽었다. 나중에 가서 진이 다 빠져 버렸다.

모르겠다, 그냥 내가 곳곳에서 발굴해낸 파편들을 내 삶에 적용시켜 보는 수밖에. 아주 오래 전에 이메일이 처음 나왔을 때, 너무 신기했다. 그래서 보잘 것 없는 나의 일상을 멀리 떨어져 있는 친구들에게 구구절절하게 적어서 보냈다. 신기했던 게, 다시 생각해 봐도 나의 일상은 그렇게 아스트랄하거나 판타스틱하지 않았다. 지극히 평범한 일상에 지나지 않았다. 그런데도 A4 용지도 두세 장은 너끈하게 썼던 것 같다. 어쩌면 나는 친구에게 나의 일상을 들려주기 위해, 아무 것도 아닌 나의 일상을 복기하지 않았나 싶다. 또 어쩌면 스펙터클한 무언가를 첨가했을 지도.

그런데 나이가 들고 보니, 그런 아주 평범한 일상들이 모여 나의 삶을 이루게 된다는 걸 새삼 깨닫게 된다. 아니 어쩌면 내가 죽어라고 읽고 쓰고의 무한반복에 갇혀 지내는 것도 책이라는 매개를 통해 내가 일상에서 경험할 수 없는 무언가를 사냥하고 싶다는 심리의 발로가 아닐까 싶기도 하다. 적어도 책에는 도저히 내가 체험할 수 없는 것들과 무궁무진한 서사로 차고 넘치니 말이다.

나도 보뱅처럼 깊은 사유를 바탕으로 한 그런 글들을 써낼 수가 있을까. 책에서 북극으로 간 캐나다 피아니스트 굴드가 나오던가. 띄엄띄엄 읽다 보니 이젠 기억마저 희미해진 모양이다. 나에게 글렌 굴드는 바흐의 골드베르크 변주곡을 치기 위해 피아노 건반을 뚱땅거리는 기인이다. 레코딩 중에도 흥얼거리길 멈추지 않고, 손을 따뜻하게 위해 보온병을 들고 다닌다고 했던가. 그에 대한 다큐멘터리도 구해 놓긴 했는데 보진 않았던 것으로 기억한다.

사랑하는 이가 세상을 떠났을 때는 집을 꽃으로 채웠다고 했던가. 아직 그런 지독한 상실을 경험해 보지 못한 나로서는 어쩌면 하나의 팁을 얻었는지도 모르겠다. 지난겨울부터 계속해서 늦가을에 수원 이목동의 어느 해바라기 꽃밭에서 받아 놓은 해바라기 씨를 심고 있다. 처음의 한 번은 겨울을 나고 꽃까지 피우는데 성공했고, 두 번은 실패했다. 지금 세 번째 시도는 그럭저럭이다. 이번 가을이 가기 전에 다시 한 번 나의 해바라기를 볼 수 있을지 모르겠다. 또 나가서 해바라기 씨를 받아야 하는데... 주변에 핀 해바라기가 없어서 새로운 친구들을 못 구하고 있다. 지금 막 생각이 난 곳이 하나 있는데 거길 가려면 차를 타고 가야 한다. 오늘 저녁에 원정을 뛰어야 하나 어쩌나.

어쨌든 나와 보뱅의 첫 만남은 짜릿하면서도 동시에 아련하기도 하고, 수려한 문장을 읽었음에도 간절하게 와 닿지 못하는 그런 안타까움과 애절함으로 점철되었지 싶다. 그래도 집에 더 읽을 그의 책이 네 권이나 쟁여 두어서 다행이다.

고요함, 천사가 보내준 이 선물을

사람들은 더는 원하지도 열어보려고도 하지 않는다.