복잡한 세계의 정세가 나와는 직접적인 상관이 없지만, 벌어먹고 사는 처지에 여러 모로 신경이 쓰일 수 밖에 없는 러시아의 우크라이나 침공. 한국도 통일이 임박한 시기가 되었을때 힘이 없으면 옆 동네 왕서방한테 눈 뜨고 코 베일 가능성이 높으니 지금처럼 국방에도 노력을 이어가야 한다. 입만 살아 날뛰는 극우매국세력보다는 실사구시로 그간 국방과 경제력을 강력하게 한 온건보수의 민주당이 계속 정권을 유지해야 하는데 3월 9일의 결과가 어떻게 나올까. 대선유세를 핑계로 이젠 사람들 앞에서 대놓고 굿판을 벌이는 탐-진-치 세 가지가 골고루 max out된 윤똥덩이를 뽑는 사람이 과반수가 넘을까? 중국이 역사논쟁의 선상에서 동북아공정을 해왔다고 생각하는 사람들도 많은데 천만의 말씀. 이건 북한의 정권이 무너질 때 혹은 다른 경로로 만주의 조선족을 이용해 우리의 북방영토를 먹고 미국에 대항하는 완충지대를 만들고자 함인 것을. 늘 말하는데 일본이 밉지만 현실적으로는 미국을 업고 중국에 대항할 파트너로 간주하고 적절한 외교 및 민간교류를 통해 아시아의 다른 나라들과 함께 넓고 긴 연대를 맺어야만 중국의 제대로 견제할 수 있음이다.

참으로 예쁘게 제본된 열림원의 다자이 오사무 전집은 아쉽게도 딱 세 권에서 멈춰버렸지만 가끔 이렇게 꺼내 읽으면 읽는 내내 기분이 좋다. 한 손에 딱 들어오면서도 싸보이지 않는 견고한 디자인과 제본에 돋보이는 만큼 다른 시리즈로 전접을 갖고는 있지만 이 판본이 더 나오지 못한 것이 실망스럽다.

단편과 중편을 모았고 읽으면 바로 줄거리가 떠오르면서도 돌아서면 잊게 되는 중장년의 독서인생이라서 앞으로도 출전이 떠오리지 않으면 이렇게 열어볼 것 같다. 표제작들 외에도 흥미로운 이야기들이 많은데 이토 준지의 '인간 실격'을 읽은 뒤로는 이런 것들이 모두 다자이 오사무 정신세계의 파편화된 모습들 같다. 르뽀가 아닌 경우 설사 에세이나 자전이 아니라도 결국 쓴다는 행위는 자신의 내면의 모든 것을 끌어올려내는 것이 아닌가 싶다. 창작 또한 이러한 쓰는 행위의 깊은 본성에서 완전히 벗어날 수는 없는 것이다.

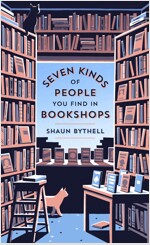

책마을로 유명한 스코틀랜드의 위그타운에서 헌책방을 운영하는 주인장의 세 권의 에세이들 중 읽은 두 번째. 한 권만 번역이 되었기에 나머지는 amazon에서 구입했다. 짧지만 임팩트있게 서점을 경영하면서 만나게 되는 유형의 인간들을 정리한 목록이다. 책을 팔아서 부자가 되는 건 낙타가 바늘구멍을 한번 통과하고 다시 거꾸로 걸어나오는 것보다 어려운 요즘의 세상이지만 창의적인 방법으로 서점을 꾸려가는 사람들이 있기는 하다. 매일은 이상한 손님들과 말이 안 먹히는 점원들과 먼지 가득한 책과의 전쟁이겠지만 그래서 해보고 싶은 생각은 없지만 책이 가득한 공간에서 시간을 보낸다는 건 언제나 부러운 일이다.

짧고 쉬운 단어로 말해도 되는 걸 굳이 어렵고 길게 말하는 사람부터, 싸디 싼 헌책값을 더 깎으려고 하는 사람, 애들을 맡겨놓고 사라지는 사람, 헐값에 산 보물을 아주 비싸게 넘기고 그걸 자랑하는 꾼들까지 정말이지 나였으면 당장 꺼지라고 했을 유형의 인간들이 다른 보통 혹은 좋은 손님들과 함께 서점이 굴러가는 힘이 된다는 것이 매우 역설적이다. 은퇴하면 20평 정도의 공간을 얻어서 벽은 책장으로 둘러서 책과 미디어를 정리해놓고 하루를 보내는 것을 오늘도 변함없이 꿈으로 간직하고 하루를 살아냈다. 표지의 그림처럼 창문이나 문틀 위에까지 가득하게 책과 영화로 채울 공간을 마련하고 유지하는 것이 쉽지는 않겠지만 이제 슬슬 정점을 찍고 내려갈 여정을 준비하는 시기가 다가올 것이니 그렇게 자꾸 생각이라도 해보게 된다.

러시아를 서구적인 근대국가로 만들기 위해 선택된 땅. 표트르대제를 시작으로 지난하게 이어온 근대화의 상징이면서 그 좌절이기도 한 이 멋진 고도의 역사로 풀어보는 러시아의 근대역사까지 버릴 것이 없는 내용으로 꽉 찬 책이다. 이런 survey계열의 묘사는 책에 따라 무척 지겹고 빡빡하여 진도를 나가는 것이 어려운 경우가 태반인데 이 책은 술술 읽힐만큼 flow가 좋은 매끄러운 번역 또한 돋보인다. 책에서 책을 오가는 건 이제 더 이상 놀랄 일이 없는 흔한 일이니 이 책을 읽으면서도 기어이 몇 권의 번역서를 찾아 알라딘의 장바구니를 채워놓았다. 보관함이 넘치다 못해 이젠 장바구니에 400권이 넘는 책을 모아놓은 난 뭘하는 건지.

여행이 제대로 살아나고 한참 후, 언젠가 일이나 사는 문제보다는 주어진 시간을 잘 보내면서 종장을 향한 항해가 시작될 즈음해서 일년에 여행할 곳을 미리 정하고 그 나라의 언어를 몇 달 공부하고 싶어졌다. 사실 여유가 있고 준비가 된다면 2-3달 언어공부를 하고 여름을 이용해 어학과정에 등록하여 2-3달 정도를 살다가 온다면 가장 합리적이고 좋은 여행이 될 것 같다. 방법론은 좀더 생각을 많이 해봐야 하겠지만 괜찮은 생각 같다.

쓰가 아스코의 번역된 책을 모두 구한 후 첫 번째로 읽은 '소금 1톤의 독서'에서 본 소금 1톤에 대한 이야기, 하지만 출전을 알 수 없어 다소 깊이 빠져들 수 없었던 면에도 불구하고 그 이야기만으로도, 그리고 문체에서 느껴지는 추억의 기시감이 좋다. '김용 무협소설의 여성 인물 분석'은 팟캐스드로 들었을 때보다는 재미가 덜했지만 이 방향으로도 진지하게 연구하는 사람들이 많다는 걸 알게된 즐거움이 있다. '비블리아 고서당'은 2부인데 나온 걸 여태 모르고 있다가 읽었다. 1부의 일곱 권처럼 보면 항상 책을 더 읽고 싶어진다. 이젠 부부가 된 그들은 소설속의 세계지만 여전히 책을 사고 팔면서 소박한 일상을 이어가고 있다. 소설속으로 들어가버리고 싶을 정도로 부럽기 그지 없는 평화로운 풍경에서 설레임으로 시작해서 울적함이 남는다. 김초엽작가 (이름부터 작가스럽다)의 SF는 여전히 SF와 Fantasy는 장르소설로 (잘 팔려도) 구분되는 한국의 문단이라는 불모지에서 핀 소중한 꽃 같다. 장편으로의 무궁한 발전과 함께 해외로도 뻗어나갈 날을 기다려본다.

뭔가 그때 그때 달라서 어쩌면 한 권씩 좀더 길게 이야기할 수 있었을 책을 짧게 정리하기도 한다. 그냥 밀리기 전에 이 정도라도 하면 다행이다 싶고, 알 수 없는 이유로 여러 가지로 읽는 것도 쓰는 것도 그저 그랬던 작년과 비교하면 비록 한 해를 따져보기엔 너무 이른 2월의 마지막 주간이지만 이 또한 다행스러운 마음이다.