요즘은 찾아보기 힘들지만 내가 아직 고등학생이었던 때만 해도 웬만한 동네마다 동시상영 영화관이 한둘은 있었다. 개봉관 상영을 마치고 재개봉관까지 거치면 영화는 변두리 시장통 주변이나 터미널 뒷골목에 자리잡은 3류 극장으로 모이게 마련이었다. 절반도 안되는 가격에 두편을 동시에 볼 수 있으니 돈이 궁색한 까까머리 '시네마 키드'들에게는 그만한 곳도 없었다. 더군다나 액션영화와 함께 미성년자 관람불가 등급 영화가 짝을 이룰 때도 심심치 않게 있어 이래저래 좋은 경험도 하곤 했었다. 요즘 말로 하면 '1 + 1' 이벤트였지만 좋은 기억만 있는 것은 또 아니었다.

내가 자주 찾았었던 '동화극장', '미도극장', '무궁화 극장'은 하나같이 눅눅한 느낌에 퀘퀘한 냄새가 먼저 떠오른다. 가끔은 영화 상영전 잡상인들의 호객행위도 있었고, 상영중에 필름이 끊기는 경우도 여러번 있었다. 객석에서 담배를 피우는 사람도 부지기수였고, 가끔은 성정체성이 불분명한 사람들의 놀이터가 되기도 했던 동시상영관. 나는 그곳에서 존 맥티어넌 감독의 [프레데터, 1987]를 보고 충격을 받았고, [레드 스콜피온, 1988] 속 돌프 룬드그렌에 열광했었다.

갑작스레 동시상영관의 추억을 끄집어 낸 이유가 있다.

포스터 이야기 두번째 주제가 바로 'Combo style'인 것이다.

이번에도 포스터 먼저 감상해 보자.

보통 미국 극장가에서 영화를 한 묶음으로 상영하는 경우는 두 가지로 요약된다. 첫째는 위 [더티해리/더티 해리 2-이것이 법이다(매그넘 포스)] 같이 성공한 시리즈물인 경우, 둘째는 아래 [토요일밤의 열기/그리스] 처럼 주연 배우와 제작사가 같은 두 영화를 결합하는 방식이 그것이다.

지금은 거장이 된 클린트 이스트우드라는 배우를 마초 배우로 확실히 각인시킨 [더티하리, 1971]와 그 후속작 [더티 해리 2-이것이 법이다(매그넘 포스), 1974]는 각각 개봉 당시 엄청난 흥행 수익을 거두었다(이후 이 시리즈는 [더티 해리 5-추적자(더 데드 풀), 1988]까지 총 5편이나 제작되었다). 그러나 이에 만족 못한 제작사 워너 브러더스는 아마도 이 호쾌한 액션 시리즈를 통해 거둘 수 있는 수익의 최대치를 뽑아내고 싶었을 것이다. 효과적인 방법이 패키지로 묶는 것이었을 테고, '해리 켈러한'에 열광한 팬들은 반복 관람을 위해 기꺼이 지갑을 열었을 것으로 짐작된다. 제작사는 잇속을 챙기고 관객들도 소중한 영화적 쾌감을 만끽했을 테니 나쁘지 않다.

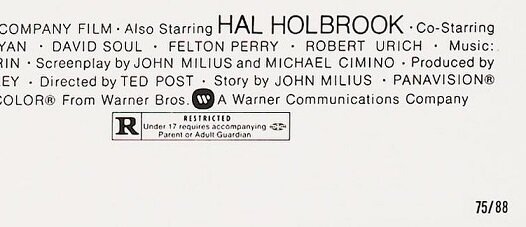

주지하다시피 과거 우리나라의 극장과 다른 점은 단순히 한 극장에서 두 편의 영화를 틀어주는 것에 그치는 것이 아니라, 영화 제작사가 상영전부터 주도적으로 꼼꼼히 준비한다는 것이다. 포스터(콤보 스타일)도 새로 제작하고, 관련 단체로부터 고유 번호도 부여받는 등 일종의 잘 포장된 기획상품처럼 보인다. 여기서 옛날 포스터를 보는 팁 하나. 이 시대 미국 개봉 영화 포스터를 보면 우측 하단에 정체 모를 숫자를 볼 수 있는데, 확대하면 아래와 같다.

/ 표시 앞쪽에 숫자 75는 영화상영 연도를 뜻하고, / 표시 뒤의 숫자는 그해 극장 개봉 영화의 순서를 의미한다니 풀어보면 동시 상영되는 [더티해리/더티 해리 2-이것이 법이다(매그넘 포스)]는 1975년에 88번째로 개봉관에서 상영되는 영화라는 뜻으로 보면 되겠다. 결국 포스터 우측하단의 숫자는 해당 영화의 고유번호가 되는 셈이다.

다시 본론으로 돌아와서 포스터 몇가지 더보고 가자.

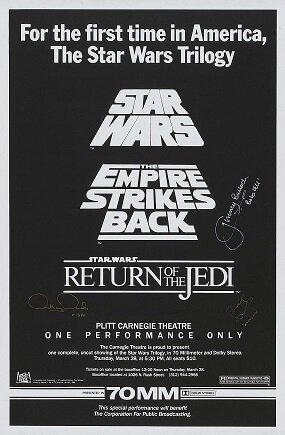

[스타워즈 트릴로지] 포스터다. 3편 동시상영을 알리는 포스터로 앞에 것은 1983년 호주에서, 뒤에 것은 1985년 미국 카네기 극장에서 단 하루 1회 상영으로 기획되었다. 하루 종일 [스타워즈]만 보라는 것이니 스타워즈 팬들은 무척이나 좋아했겠다.

언제봐도 반가운 영화 [용쟁호투, 1973] 가 보인다. 그러나 이 포스터의 주인공은 이소룡이 아니다. [용쟁호투]로 데뷔해서 2013년 향년 67세의 나이에 암으로 사망한 짐 켈리가 두 영화의 공통분모로 연결된다. 고인의 된 두 무술 고수에게 경의를!

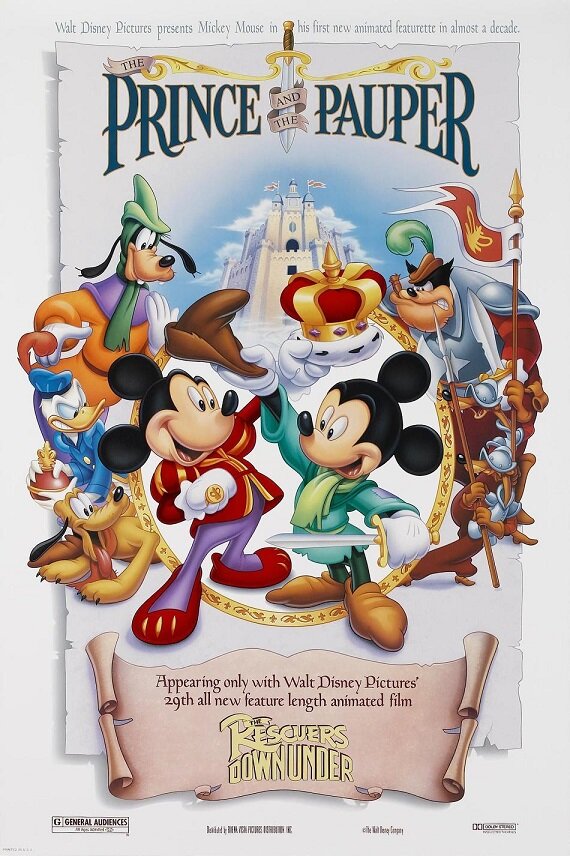

월트 디즈니사의 두 영화는 하나가 주인공으로 등장하고 다른 하나는 하단에 언급되고 있다. 서로가 역할을 바꿔 가면서 보기에도 참 사이가 좋아 보인다. 동시상영용인지 단순 홍보용인지는 모르겠지만 좀 독특하긴 하다.

오늘 이야기는 여기서 마쳐야 겠다. 배도 고프고 ㅜㅜ. 옛날 포스터(여기서 옛날이란 70~80년대)를 볼 때마다 느끼지만 참 정감이 간다. 요즘것들 처럼 미끈하지는 않지만 예술적인 느낌도 있고 아날로그적인 감성이 내 취향과 맞는 것도 같다. 소박하면서 느리다. 영화도 옛날 것이 더 선명하다고 느꼈던 적이 많았는데 같은 이유에서 일 것이다. 천문학적인 제작비와 정신없이 전개되는 스토리, 지나친 디지털화... 발전이 언제나 좋은 것만은 아닌 것 같다는 쓸데없는 생각 하나 붙이고 이만 퇴장한다.

하나 더! 이런 것도 있다.