-

-

허삼관 매혈기 ㅣ 위화 작가 등단 40주년 기념 리커버 특별판

위화 지음, 최용만 옮김 / 푸른숲 / 2023년 9월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

소설의 기둥은 사건이다.

사건이 없는 소설은 지루하기 마련이다. 지루함이 범작이나 망작과 등가를 이루지는 않는다. 오히려 명작이라 하는 소설일수록 지루함의 농도가 짙다고 볼 수도. 우리가 명작임을 알면서도 쉬이 책을 펼지지 못하거나 펼치고도 끝까지 읽어내지 못하는 이유인 지도 모른다.

그런데 지루함을 일초도 주지 않는 '명작' 소설이 있다면.

주변에 그런 소설을 추천해달라는 사람들이 꽤 있다.

그럴 때 나는 일초도 주저하지 않고 이 소설을 권한다.

이 소설을 읽고 사람들은 내게 고맙다며 밥을 사려 든다.

너무 감동이에요.

감동받은 이유를 말해달라고 하면 대개가 비슷하다.

피까지 팔아가며 자기 핏줄이 아닐 수도 있는 아들을 사랑하는 부정(父情)이 눈물겹다고.

어떤 장면이 눈물겨웠냐고 하면 또 대개가 비슷하다.

(그 자세한 대답은 소설의 스포일러가 될 수 있어 생략)

허삼관과 일락, 혹은 허삼관이 피를 파는 이유가 되는 가족과의 직접적인 인터액션.

물론, 감응되는 대목이다.

관련 인물이 직접 마주하는 대목은 직접적인 감응을 담보하기 마련이다.

그런데 노련한 작가들은 '서브'를 '메인'처럼 다룰 줄 안다.

서브를 메인처럼 다루면 감응의 기대효과는 곱절로 상승하기 떄문이다.

아니, 감응의 수준에서 감동의 수준으로 격상할 가능성도 높기 떄문이다.

소설에서 '서브'가 발휘하는 에너지다.

소설 북클럽을 오래 운영해오면서 작가가 심은 '서브'를 포착하는 독자들이 많지 않다는 게 아쉽다. 여기서 말하는 '서브'란 소설 속 주요 인물(들)이 소설의 핵심 모티브를 직접적으로 다루지 않는 것 같지만 에둘러서, 즉, 사실은 더 강하게 터치하고 있는 테크닉(?)이다.

메인을 능가하는 서브의 배치는 작가가 의도적으로 할 수도, 비의도적으로 할 수도 있다.

이 소설을 읽고 왜 나는 이 대목에서 눈물이 뚝뚝 떨어졌을까요.

핵심사건과 별 상관없어 보이는데요...

이렇게 말 걸어온 이가 있었다.

이런 게 메인을 능가하는 서브라고 볼 수 있다.

그이는 서브를 포착한 셈이다.

원래 소설을 많이 읽는 사람이긴 하다.

핏줄이 아닐 수도 있는 일락이를 위해 더는 피를 빼면 안 되는 몸으로 피를 빼고

허삼관은 온몸의 열기가 빠져나간 걸 느낀다. 그는 린푸 거리를 오들오들 떨면서 걷는다.

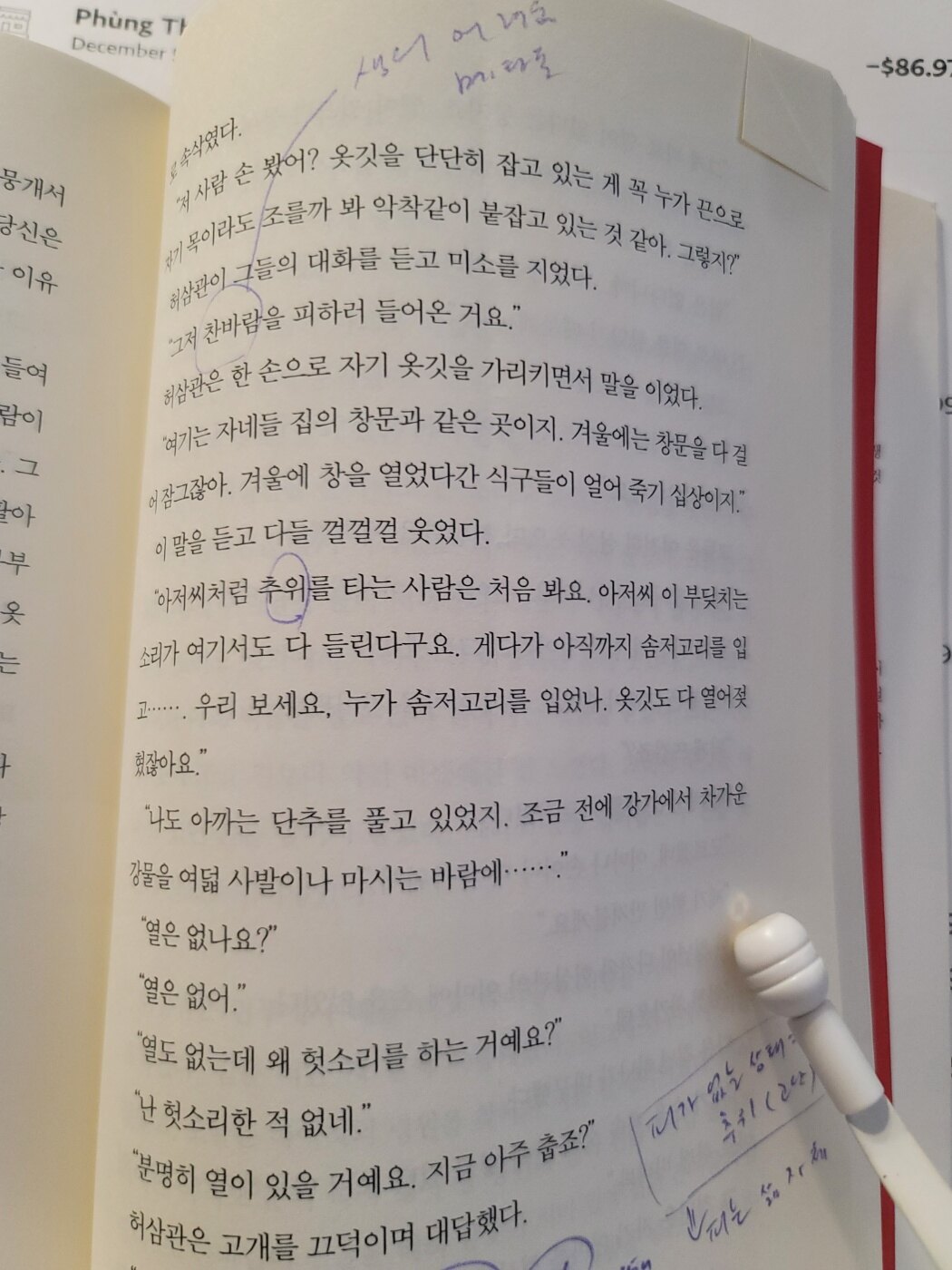

린푸 거리는 한겨울이지만 햇빛이 가득하다. 담벼락에 기대어 햇볕으 쬐는 몇 청년들. 허삼관도 그들 사이를 비집고 들어가 벽에 기대 선다. 젊은이 고개를 돌리자 허삼관이 말한다.

여기는 따뜻하구만. 바람도 불지 않고 말이오.

청년들은 허삼관을 비웃기 시작한다. 옷깃을 단단히 잡고 있는 게 누가 목이라도 조를까 두려워하는 것 같다는 둥...왜 그렇게 추위를 타냐는 둥...

결국 그들은 허삼관이 열이 있다고 우긴다. 헛소리를 한다며.

열이 있으면 몸이 춥다며. 그러고도 부족한지 청년들이 차례로 허삼관의 이마를 짚어보겠다고 아우성이다.

작가는 왜 이런 장면을 넣었을까.

있어도, 없어도 크게 상관없어 보이는, 낯선 청년들의 유희 내지는 희롱.

차례로 허삼관의 이마를 짚던 청년들은 결국 이런 결론을 내린다.

알고 보니 자기네들 이마가 더 뜨겁다고.

-네 말이 맞네. 열이 있는 건 우린데.

그들은 허삼관을 둘러싸고 큰 소리로 웃었다. 한참을 웃더니 한 사람이 휘파람을 불기 시작했고, 나머지도 따라 불었다. 그들은 그렇게 함께 휘파람을 불며 떠나갔다. 그(허삼관)는 자신의 몸이 조금 전보다 약간 따뜻해진 걸 느꼈다. 그래서 옷깃을 여미고 있던 손을 살며시 풀었다. 그리고 꽁꽁 얼어붙은 두 손을 옷소매 안으로 집어넣었다.

-285p

나는 이 문장을 읽고 또 읽는다. 읽을 때마다 진동을 느낀다.

스쳐 지나가는 듯 무심하게...서브.

그런데 이 문장(장면/대목) 안에 허삼관매혈기를 통해

작가가 하려는 이야기의 정수를 느낀다.

위화는 한 아버지의 지난한 매혈일지를 소개하는 데서 그치려는 게 아니었을 것이다.

중국의 역동기에 그 파장의 영향권에서 벗어날 수 없는 변방 마을의

무력한 아버지의 분투기를 통해 위화가 하고 싶어한 이야기에는

응당 '변화'가 담보돼 있을 것이다.

나는 소설에서 인물이 변화하는 지점을 가장 좋아한다.

인물이든 무엇이든, 그로 인해 변화되는 기류를 가장 좋아한다.

그 지점에서 작가를 손에 잡힐 듯, 만날 수 있기 때문이다.

한줄기 피를 뽑는 것밖에는 가진 게 일절 없는 무력한 한 아비가 세상의 진자를 건드린다.

춥다고...나는 피를 뽑아서 너무 춥다고...

세상은 비웃는다. 당신이 어떤 이유로 춥든, 알 바 아니라고 한다.

헛소리를 하는 걸 보니 열이 있을 거라고 빈정거린다.

그러다 깨닫는다. 무력한 한 아비를 비웃기 위해 했던 행동(이마 짚기)을 통해

깨닫는다. 사실은 자신들에게 열이 있는 것이고, 사실은 자신들이 웃기다는 것을.

청년들은 휘파람을 불며 떠나고 남은 허삼관은 웃는다.

그리고 그의 몸이 전보다 약간 따뜻해진 걸 느낀다.

비웃음을 당했지만, 린푸의 그 골목에서 세상의 진자가 흔들렸다.

그래로 이 세상을 살아내야 하는 인물의 전형, 허삼관.

허삼관은 우리다.

그래도 이 세상을 살아내야 하는 우리지만 우리야말로 이 세상의 진자를 건드려

이다지도 일관적으로 무심히 흐르는 세상의 진동을 어떤 식으로든 바꿀 존재들이다.

진자를 건드리자.

피 뽑는 일밖에 할 수 있는 게 없더라도.

우리에겐 그래도,

뽑을 피는 있지 않은가.

살아는 있으니.

살아있다면 살아내자.

2024년 새해에도 36.5도로 질주하는 피의 온기를 심장으로 느끼며, 꼭 살아내자.