-

-

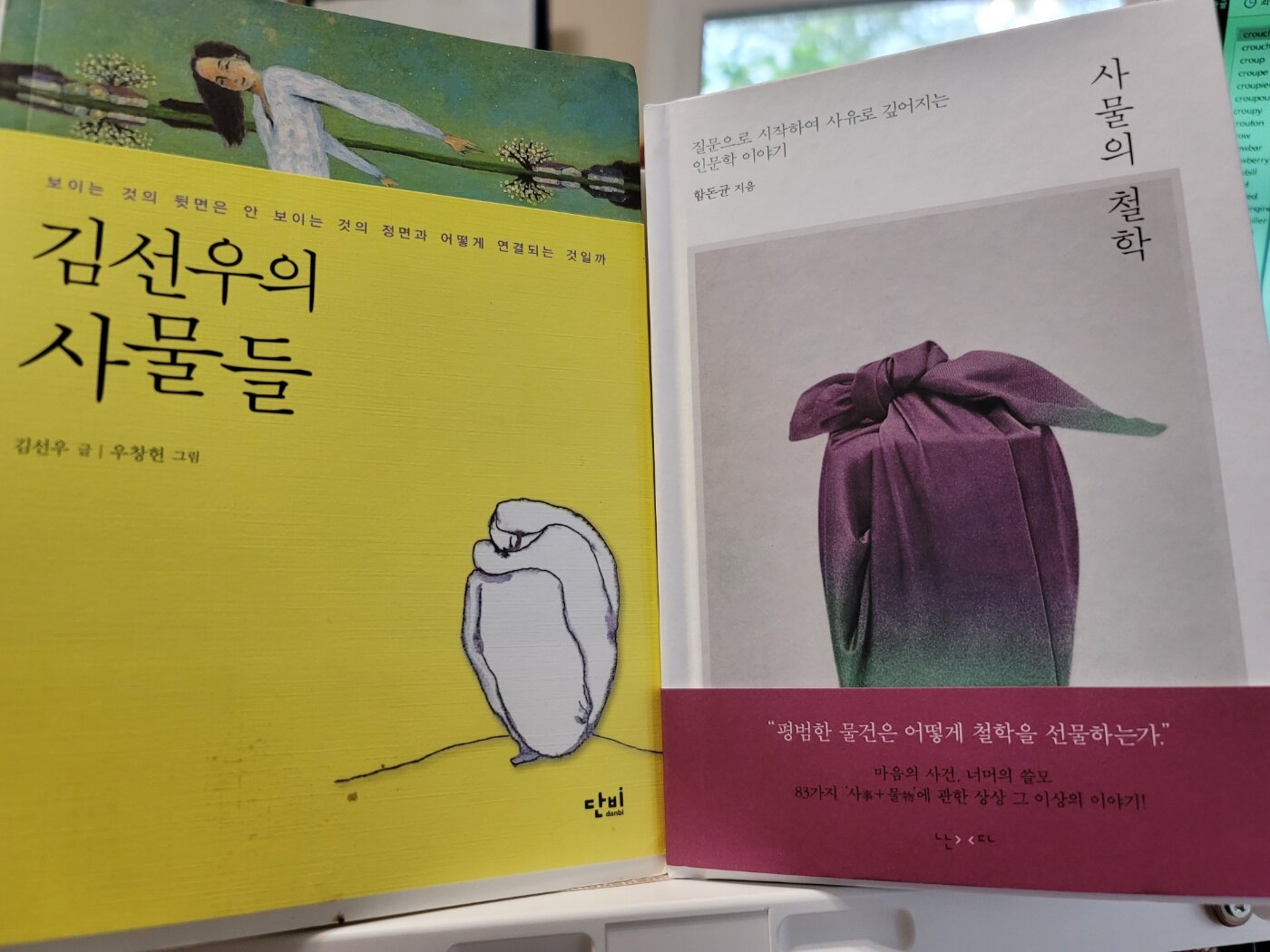

사물의 철학 - 질문으로 시작하여 사유로 깊어지는 인문학 이야기

함돈균 지음 / 난다 / 2023년 4월

평점 :

사물이 좋다.

사물에 관한 생각이 좋다.

무엇보다,

사물에 관한 응시가 좋다.

누가 사물 따위에 한동안 시선을 두고 생각같은 걸 한단 말인가.

그걸 해내는 사람은 누구나, 시인일 것이다.

누구나, 철학가일 것이다.

어떤 이가 내게 '생각없이 책을 사들이기만 하는'.......이라며

'욕'을 했다.

합당한 근거가 전혀 없는 말이기 때문에 내게는 '욕'이었다.

그런데 아이러니하게도, 그 말을 한 이는 출판사를 운영하거나

출판사 관계자다.

그럼, 적어도 그런 '욕'은 안해야 옳다.

출판사에게 '생각없이 책을 사들이기만 하는' 사람은 VIP 아닌가 말이다.

생각을 많이 하느라 정작 책을 한권도 사지 못하는 사람이야말로

그에게는 '천적' 아닌가 말이다.

그런데 부분적으로는 그의 말이 맞기도 하다.

나는 사물에 관한 책은 생각없이, 사게 되기 때문이다.

아무것도 안보고 그냥 산다.

이, 생각없음이라니....

허나, 때로 '생각 없이'라는 말은 역설적이게도 '애정'과 직결된다.

'산다'는 행위가 동반되지 않는가, 적어도.

내가 사물에 관한 책을 생각없이 사들이는 이유는 있다.

생각은 없을 수 있는데, 이유는 있다.

낯설게 보기

소설을 쓰는 사람으로서 소설을 쓰는데 필요한 제1의 요건이라고 생각한다.

세상과 현실을 낯설게 보지 못하면 소설을 쓸 "꺼리'가 없다.

할 말이 없다. 그냥 그대로 있는 현실을 그냥 그래도 바라보는 행위로는

결코 소설을 쓸 수 없다.

사물을 응시하면 낯설게 보게 된다.

낯섦이 요철처럼 도드라져 오른다.

(거짓말 아님. 해보시면 증거됨)

20년 넘게 소유해온 만년필에 말을 건 적 있다.

그때 만년필은 더이상 만년필이 아니라 '사람'이었다.

그렇게 낯설게 보였다.

내가 널 몹시 애정하느라 오히려 널 쓰지 못하고

이렇게 보관함에 넣어두는데,

넌 그게 속상한가, 아니면 고마운가.

라고 물었다.

누가 볼까 아무도 모르게, 그랬다.

보면 정신나갔다고 할까봐.

그러나 나는 믿는 게 있다.

누가 볼까 아무도 모르게,

우린 사물들에게 말을 걸고 있다고.

수줍어서 내보이지만 않을 뿐, 언제나 말을 걸고 있다고.

우리, 사물에 관해 적어도 이 말은 하고 살자.

발에 채이는 돌멩이에게 '아팠니?'라고 물을 수 있다는 걸 부끄럽게 여기지 말자고.

함돈균 작가의 '사물의 철학'에서 나는 원없이 낯설게 보았다.

전작인 '코끼리의 사물들'도 그랬다.

사물을 낯설게 보는 그의 시선에 '모조리' 동감했다.

독자의 '동조'를 구하지는 않았지만 그냥 속으로 계속 동감,동감,동감 외쳤다.

그만큼, 보편적이다.

보편적이란 말을 진부하다거나 전형적이라고 생각하지 말자.

소설에서 '보편성'을 쟁취하기가 얼마나 어려운지 알면 말이다.

보편적으로 낯설게 보기.

내가 함돈균 작가에게서 배운 귀한 공부다.

사물을 통해 '낯설게 보기'를 쟁취하려는 내 목적은 분명하다.

사진 맨 오른쪽에 배치한 책 제목이 그 목적이다.

최소의 발견

오늘도 나는 생각없이 사물에 관한 책을 사들이면서

그 목적을 향해 한 발 다가든다.

덧붙이자면,

[김선우의 사물들]이 내겐 '원픽' 사물책이다.

구판, 신판 다 샀다.

구판을 하도 봐서 다 헐어서.

일독 안하신 분은 꼭 읽으시길.

부제에서 한 약속을 온전히 지키는 책은, 좋은 책이다.

[보이는 것의 뒷면은 보이는 것의 정면과 어떻게 연결되는 것일까.]

-'김선우의 사물들'의 부제

[사물의 철학]을 그 책 옆에 나란히 꽂았다.

책이 많아서(생각없이 책을 사들이다 보니)

책꽂이 칸마다 라벨을 붙여놓았는데,

이 두 책이 꽂힌 칸의 이름은,

산문집의 명저